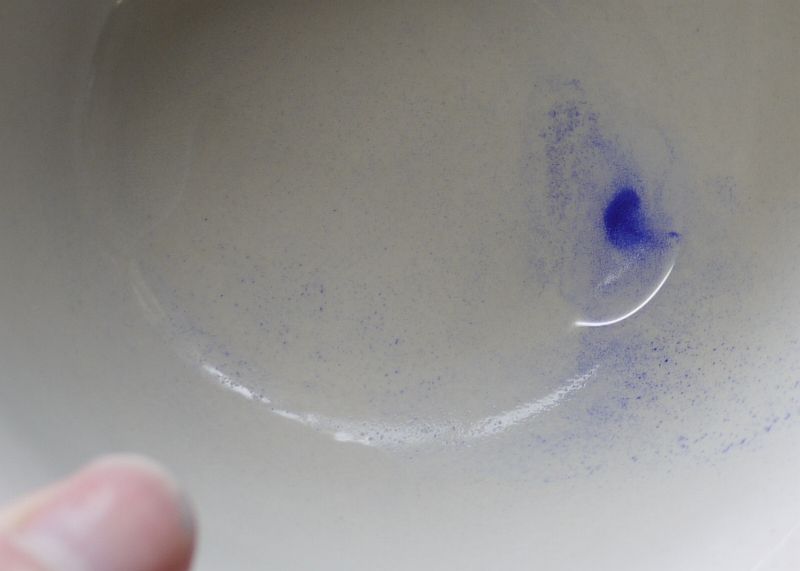

一度目の抽出はやはり白い部分の抽出量が多い様で、沈殿した顔料の表面は白っぽくなっています。 しかしお椀をゆするとたちまち鮮やかな青が顔を出すので、方解石の粒の方が青い部分より軽いのでしょうか。(軽いものほど上になるので)

しかしお椀をゆするとたちまち鮮やかな青が顔を出すので、方解石の粒の方が青い部分より軽いのでしょうか。(軽いものほど上になるので)

二度目の抽出による顔料も、表面はくすんだ色になっています。(画像はちょっとハデな色になってますが。。) よく見るとパテの細かいカケラが落ちてしまっています。

よく見るとパテの細かいカケラが落ちてしまっています。

パテは温めて柔らかくしてやると指にくっつくので、お湯を注いで指をお椀の底に押しつける事によって取り除く事ができます。

そのまま乾かして後で篩にかけて取り除いても良いでしょう。

しかしながらパテの欠片が落ちてしまうのはよろしくありません。

抽出の際、パテを布で包んで揉むと記された技法書もある様ですが、やってみたところパテが布にくっついて収集がつかなくなりました。

そのまま強引に揉み出そうとしたら、布目から柔らかくなったパテが押し出され、余計にパテの欠片を大量生産させてしまう事に。

顔料に比べてパテの欠片は相当大きいので、細かいメッシュの小さな篩を、お椀の中に敷いて置くのが一番良いでしょう。

柔らかいパテの欠片はパテ本体にくっつけて回収できるので、ムダなく抽出できます。

動かすと顔を出す鮮やかな青。

…なんですが、どうもこのデジカメではいやらしい色しか出ない…

顔料を沈殿させるには丸1日もの時間は必要なく、4,5時間もあれば充分ではないかと思います。

顔料が小さければ沈殿にも時間がかかると思いますが、小さすぎる顔料は色も薄く、あまり良い事は無いでしょう。

上澄みを捨てる際にお碗を傾けて流し捨てようとすると顔料が浮かんで来るので、面倒ですがスポイドでやった方が良いです。

上澄みは0.1%の炭酸カリウム水溶液でもpH11と強アルカリなので、念のためにそのまま捨てずに別容器に移し、お酢を足して中和させてから捨てます。

足しすぎると今度は酸性になってしまうので、pH試験紙か試験液を用意しておくと吉。一度計ってなんとなく分量を把握したら次回からは目分量で。

指をつけてぬるぬるしなくなったら中和されたか、酸性になったかです。

※上澄みにラピスラズリ粉が混ざっていた場合、酢を足すと有毒ガス(硫化水素)が発生する可能性があります。どの程度の危険度かは判りませんが、中和作業はやめといた方が良いでしょう。

上澄みを捨てたら顔料に残った樹脂・蝋分を取り除く為に、再度炭酸カリウムを溶かしたお湯を注ぎ、くるくるかき混ぜて洗います。

その上澄みも捨てたら今度は顔料に残った炭酸カリウムを取り除く為にお湯を注いで洗います。

樹脂・蝋分が残るよりも、炭酸カリウムが残ってしまう方がキケンでしょう。

油絵の具として油分を加えた際、そこに炭酸カリウムが微量でも残っていれば、鹸化してしまって後にひび割れ・剥離の原因となってしまう可能性があるのではないかと考えられます。

天然ウルトラマリンの抽出 ~抽出本番

いよいよパテからウルトラマリンを抽出します。

今回準備するのは、先日作ったパテとアルカリ水溶液(=炭酸カリウム)。

あとは適当なお椀をいくつか。

それに湯煎用のボウル。

記録するのなら温度計などあると良いかも知れませんが、私が購入した安い温度計はアルカリにやられて目盛りが剥がれてしまいました。一応実験用らしい温度計だったのに。

チェンニーニの著書(或いは他の技法書)では灰汁を使うとの事らしいですが、論文にもある様に炭酸カリウムを溶かしたお湯を使います。

論文にある最適な濃度は0.2%あたりの様なので、正確ではないけどもビーカーに500ccの水と1gの炭酸カリウムを溶かして使用する事に。

ビーカーの炭酸カリウム水溶液を湯煎で温め、ダイソーで買ってきたどんぶりに注ぎます。

チェンニーノの著書には二本の棒で捏ねる様に指示されていますが、論文1には「普通素手で捏ねる」という様な事を書かれているので、どんぶりにパテと共に両手を突っ込んでこねくり回します。

私が作ったパテは小さい事もあってか、37°くらいのお湯でも結構柔らかくなり、論文にあるほどの温度は必要ではありません。

パテの柔らかさはよく練った練り消し程に柔らかく、ただひたすらこねくり倒しますが10分経ってもお湯は白濁するだけで青身は一切出てきません。

お湯の温度が低いのかと、湯煎して40°ほどにして5分、更に45°にして10分試しても、ごくごく僅かに水色っぽくなっている程度。

こりゃダメだ。

…って事でアルカリの濃度を倍の0.4%に上げ、水温は42°くらいで再開すると…

でたでた!

溶け出たヤニの黄色と混ざってこれまた何ともきれーな水色ではないですか。

なぜ0.2%の灰汁では抽出できなかったのか。

25分では足りず、もっと長時間やっていれば抽出できたのか?(考えにくいが。)

あるいは論文と違いバルサムを使用したパテなので抽出可能な灰汁の濃度が異なっているのか。

チェンニーニが言うには「これをやって灰汁が完全な青色になったら、釉薬のかかった碗にこの灰汁を移す」との事らしいので、少し小さめの容器に移し替えます。

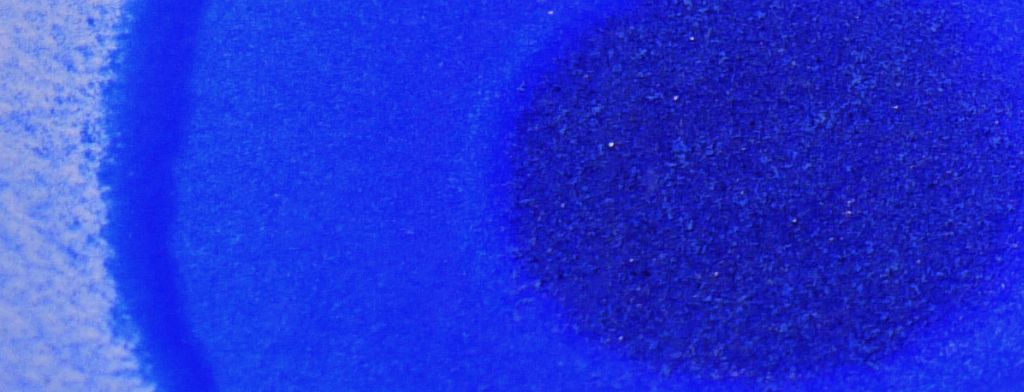

底に溜まった青のこの色!

よく見ると論文にある通り、最初の作業では若干白い部分も抽出されてしまっている様です。 しかし底に溜まった顔料は完全に他の容器に移すのが難しく、そもそもなぜ抽出後の灰汁を他の容器に移し替える必要があるのか大いに疑問です。

しかし底に溜まった顔料は完全に他の容器に移すのが難しく、そもそもなぜ抽出後の灰汁を他の容器に移し替える必要があるのか大いに疑問です。

抽出用の碗は一つで、常にそこにはパテを入れておき、抽出の度に灰汁を注いで終わったら灰汁のみを他の容器に移す…この繰り返しをやれと指示されているのです。

同じお椀をいくつも揃えて灰汁を注いでおき、パテを移し替えた方が遙に効率がいいのに、この指示の意図するところは何なのでしょうか?

抽出用のお椀というのは特殊な形状であったのか、あるいはバルサムで作られたパテが棒で捏ねると柔らかすぎてお椀にくっついてしまう為に灰汁のみを移し替えたのか。

そんな事を考えつつ、同じ0.4%の炭酸カリウム水溶液で2回目の抽出。

素手でやるには指がふやけてしまうので10分でも長いくらいですが、一度目よりすんなりと青色が出てくる様です。

そしてこの色!

論文にもある通り、二度目の方が良い色が出ます。

論文にもある通り、二度目の方が良い色が出ます。

右から、全く色の出なかった0.2%の灰汁、0.4%1回目、0.4%2回目

(真ん中と左の灰汁の量が少ないのは単に分量を減らしたからです)

あとはこれの繰り返しでどんどん抽出していきますが、指も白くふやけてしまっているのでまた後日。

本日抽出した分は一晩置いて沈殿させます。

そうして上澄みを捨てた後に、何度か炭酸カリウム水溶液で顔料を洗い、乾燥させて、めでたく顔料のできあがりとなります。

pH値と鹸化作用

pH値と手荒れには相関関係はないらしい。

pH値と鹸化作用にも相関関係はないのか。

だとすればpH値を参考にアルカリ水溶液をつくってラピスラズリ抽出用の灰汁とする事は意味がないかも知れない。

我が家の井戸水はpH値9.0ほど。

これは水質基準である「5.8以上8.6以下」の範囲から外れている。

炭酸水素ナトリウムをいくら加えても値は変わらなかった。

井戸水の炭酸カリウム0.2%水溶液のpH値は11だった。

鹸化率は油脂、またアルカリの種類によって異なるらしい。

http://soap.s216.xrea.com/infoc1.htm

ますますpH値のみを指標にアルカリ水溶液を作っても抽出量が同じにならない可能性は高い。

天然ウルトラマリンの抽出 ~パテをつくる

しばらくぶりのウルトラマリンの抽出レポートです。

今回は抽出の一段階手前の作業となるパテを作ります。

やろうと思えば一気に抽出までいけますが、記事も長くなる事だし今回はパテづくりまで。

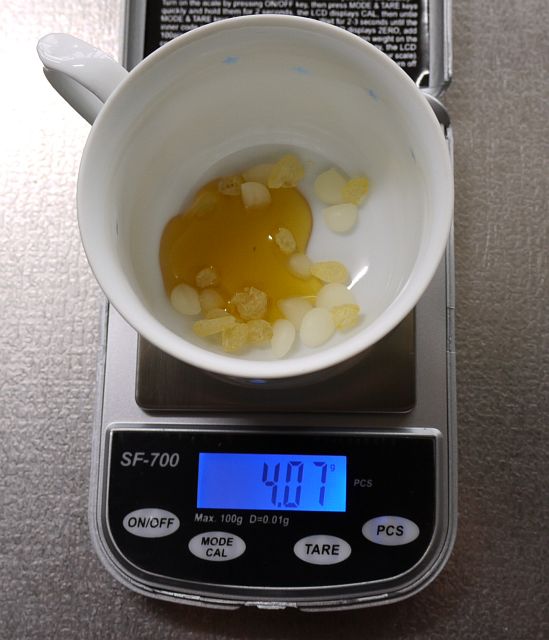

前回も書きましたが、パテの材料と分量は以下の通りです。

とりあえず試験的にやってみるという事で、分量は相当少なめでやってみます。

・ラピスラズリ顔料:4g

・松脂:2g

・マスティック:1g

・蜜蝋:1g

今回は松脂(レジン)の代わりに手持ちのベネチアテレピンバルサム(ターレンス社)を使います。

左からマスティック(クサカベ製)、蜜蝋(未晒し黄蝋)、ベネチアテレピン

まずは樹脂と蝋を温めて溶かします。

捨てるつもりのカップをゴミ箱から救出してそこに材料を投入。

0.01g単位で上限100gまで計測可能という精密スケールをヤフオクにて1,600円と格安で購入しました。(中国製で質は悪い)

ラピスラズリ粉末も計量しておきます。

樹脂・蝋を加熱。

マスティック、蜜蝋共に溶解させるのにさほど高温は必要ありません。

溶解した樹脂・蝋の混合物が冷めないうちにラピスラズリ顔料と混ぜ合わせます。

実は一度実験した際に、カップにそのまま顔料を投入して混ぜ合わせたのですが、パテがカップにくっついてしまって非常に難儀しました。

冷めると指で押しても少ししか変形しないほどカチカチのパテになったので、ここまで固まるのならと思い今回はアルミケースに移してそこで顔料と混ぜ合わせ、カチカチに固まったら取り出すという作戦に。

しかしこれは失敗でした。フニャフニャで凸凹のあるアルミケースでは顔料を完全に混ぜ合わせにくいです。

また今回は冷ましても前回ほどカチカチにならず、指にべっとりくっついて剥がれない非常にやっかいなパテになってしまいまして、当然アルミケースからもうまく剥がせませんでした。

恐らくベネチアテレピンを使用した際には加熱時に揮発成分の飛ばし具合が少ないとこの様にベトベトパテになってしまうと考えられます。

しょうがないので再加熱して溶かし、カップに戻し、少し沸騰させて揮発成分を飛ばすことに。

冷えてくると固まり出しますが、完全に固まると取り出せません。

柔らかみのあるうちにかき取る様にして取り出しますが、固まるとカチカチになるくせに少しでも柔らかいと粘着性が強く非常に扱いづらい事極まりない。

どうにかこうにか手でこねくりながら固めて、カップにこびりついたものは湯煎で温めながらパテを押し当てて吸着。

練り消しを押し当てて木炭を取る要領で。

そんなんでがんばっても、カップには結構な量がこびりついて残ってしまいます。

できあがったパテはコチラ。

固まると指にはくっつきません。

このパテづくりの難儀さ加減については論文では一切触れられておりませんが、どのようにしてつくられたんでしょうか。

リンシードなどを塗った容器に流し込んで固める、容器にラップを敷いて流し込む、あるいはフッ素加工などの施された菓子型を使うなどすれば、すんなり取り出せるのかも知れません。

また材料のベネチアテレピンですが、これは少し泡が出るくらいに加熱してやらないとベトベトパテになってしまう様です。

ターレンス社のものは割と柔らかいので他社のものを使った際にはどうなのか判りませんが、ベネチアテレピンはお高い商品だし、論文中にある通り安価なロジンを使った方が得策かと思います。

上記の件については今度試してまたレポートします。

鳥越式 大作用平ヒートン

額縁の吊り金具に「平ヒートン」というのがあります。

ステンレス製で耐荷重50kgとかそれくらいの重さに耐えられる様ですが、2つで1,800円程と非常に高価。

単純なつくりのくせに…。

では自作してしまいましょうね。

準備するのはDカンとL字金具。

ホームセンターで手に入ります。

L字金具です。

角から6.5mmくらいの所に線を引きます(Dカンの太さによって調整してください)

線に合わせて、ベンチバイスにしっかりと固定

45°の角度まで力任せに曲げてしまいます

反対側も同様に固定してから45°に曲げると、真っ直ぐになります

こんな感じ

青色の保護シートを剥がして山型の部分にDカンを入れたら完成

最初に紹介した製品と比較すると、板厚が華奢ですが(製品は2mm、自作はたしか0.7mm)、耐荷重は必要充分です。

適当な木材に一つを固定してベルトを通し、そこにぶら下がっても平気でした。

L字金具(ステンレス)…75円 ×2

Dカン(ステンレス)…105円 ×2

二つで360円也。

固定用のネジも必要なのでもうちょっとかかりますが。

私の感覚から言うとこれでもちょっと高いですね(笑)

L字金具にはステンレスを使用しましたが、鉄(ニッケルメッキ)なら20円くらいで済みます。

ただ鉄製のものはステンレスよりも厚みがあるので、曲げた角がゆるくなります。

Dカンも同様に鉄製だと安いでしょう。

近所のホームセンターにはありませんでしたが、ネットで検索すると10個で200円など、安いものが簡単に見つかります。

ただし「溶接」と明記してあるものにしておいた方が良いでしょう。

両者とも様々なサイズが存在しますので、作品の重さによって選択しましょう。