今回は抽出にあたって考えるところを挙げてみます。

実際には自分で色々と試してみるしか無いでしょうが、面倒だし金もかかるしなので経験者・有識者のご指導を仰ぎたいところなのですが。。。

一般の方はたぶんワケがわからない内容なので読まない方が幸せかも知れません(笑)

さて、ラピスラズリを砕いた粉末から青色部分のみを取り出す作業を経て、ようやく「天然ウルトラマリン」ができあがります。

どうやって青色部分のみを抽出するのかの説明を一応書きますと、まず樹脂と蝋の混合物にラピスラズリ粉末を混ぜてパテを作り、次いでそれを温かいアルカリ水溶液に浸してこねくり回すとあら不思議、青色部分のみが抽出されるという事です。

なぜ上記の手法で青色部分が抽出されるかについては論文「天然ウルトラマリンの抽出 1 (金沢美術工芸大学 寺田栄二郎 荒木 恵信)」に推測として書かれており、アルカリ水溶液によって鹸化したパテ内の樹脂・蝋が界面活性剤として作用し、樹脂・蝋との接着性の悪い青色の部分が先にアルカリ水溶液の中で剥がれ落ちるんだろう…って事です。

【パテの材料:分量】

・ラピスラズリ粉末 : 4

・松脂=コロホニウム/ロジン :2

※上記の代わりに今回はベネチアテレピンバルサムを使用

・マスチック : 1

・蜜蝋(黄蝋) : 1

[松脂について]

前述の論文中では「=コロホニウムまたはロジン」と書かれてますが、日本リノキシンのサイトには「松脂とコロホニウムは別物であって、コロホニウムは樹液から採るものではない」とされとります。

Wikiによるとロジンは松脂を蒸留して得られる樹脂との事。

一方、同wikiの松脂の項には「松脂(Rosin)」と表記されており両者は同一のものとされている様です。

若干矛盾が見られますが、とにかく一般的には松脂=ロジンと扱われている様で。

コロホニウムは100gで1,500円と結構お高く、対してロジン(松脂)はヴァイオリンの弓につける松脂や、野球の滑り止めであるロージンバッグなどいろんなところで見かけられ、粉末状のものは100gあたり300円くらいで手に入ります。

「西洋絵画の画材と技法」サイトの掲示板に「松脂では硬くなりすぎる。原書に書かれているのはバルサムだと考えるのが正解」のような事が書かれてました。

バルサムはハチミツ状の天然樹脂です。

ベネチアテレピン・バルサムでもいけるのかしら? と、今回は手持ちのバルサムで試してみる事にして、松脂はうまくいかなかった際に改めて買う事に。

[マスチックについて]

マスチックも樹脂ですが、なぜマスチックが必要なのか前述の論文には書かれておりません。

松脂が実はバルサムであったならば、ドロドロのバルサムをパテとして固める為に樹脂と蝋との混合が必要であったと考えられます。

最初からカチカチの松脂を使うのであれば、同じくカチカチの樹脂は必要ないのではないかとも。

更に「固める為の樹脂」ならば、より安価なダンマル樹脂で代用できないものかというのは素人思考でしょうか。

(ダンマル樹脂が重要視され始めたのは19世紀の事で、ウルトラマリンの抽出が行われていた時代、また抽出法について書かれた書物の時代には見向きもされておらず、単にパテに試してみる事もしなかったダケかも知れない。)

ちなみにマスチックはモノによっては100gで9,000円もする高価な樹脂で、今回使ったラピスラズリを遙に上回る価格…(-_-;)

ウルトラマリン抽出に使う材料中、最も貴重で高価なものはラピスラズリではなくこのマスチックなのです。

なんという理不尽。

これが100gあたり5~600円で購入可能なダンマル樹脂で代用できるんなら、こんなに安上がりな事はありません。

それでも必需品だと困るので他の画材の注文と一緒に、比較的安価なクサカベピグメントのものを世界堂から購入。

割引価格で60g 3,308円也。

[蜜蝋について]

論文中の考察で「原書にある蜜蝋とは、黄蝋の事だろう」とされています。

両者の性質等は知りませんので、別に異論はありませんが、なぜ蝋が必要なのかはハッキリしていません。

パテにある程度の柔軟性を与え、温める事によって更に柔らかくする為の添加物なのでしょうか。

安価なメール便に対応して頂けるこちらで購入。

そもそも松脂のみではダメなのか、バルサムと蝋だけではダメなのか、バルサムとダンマルではダメなのか。

いろいろ試してみないといけませんな。

単に古い書物に書かれた通りにやってみました~ …だけでは進歩がありません。

しかしそういう事は金と時間のある、設備の整った環境にいる人がやるべきであって。

私は該当しませんので悪しからず。

【灰汁=アルカリ水溶液】

・炭酸カリウム : 0.15-0.25%がベスト?

灰汁を炭酸カリウムに置き換えて実践されたのはやや先進的かと思われます。

しかしその他のアルカリ水溶液までは試されておらず、そもそもなぜ入手しにくい炭酸カリウムを使ったのかもよく判りません。

重曹ではダメなんでしょうか。

pH値によって鹸化具合、抽出具合が変わるとすると、むしろ何%とかいう数値よりもpH値を計って欲しかったところです。

そうすればそのpH値を目標に、他のアルカリ物質も試せたのに。

我が家の井戸水はもともとアルカリが強めなので、同じ0.15%の炭酸カリウム水溶液をつくったとしてもpH値は異なる可能性があります。

しかしとっかかりは例の論文のみなので、比較的安価に購入可能なコチラから500g入り950円(送料込)で購入。

500gなんて、一生分あるんじゃないですか…

天然ウルトラマリンの抽出 (序4 ~天然ラピスラズリ顔料)

先日ご紹介の鳥越式鉱石粉砕器を使って、いよいよラピスラズリ原石を砕き、顔料にしていきます。

今回使用した原石は1kgまとめ買いしたものの中から、濡らすとかなり青身の強かった石をひとつ選んだ。

乾燥状態では白っぽく、よく見るとかなりの量の方解石(白い部分)が、これを取り除くのは手作業ではムリというくらい細かく霜降り状にまざっている。

乾燥状態では白っぽく、よく見るとかなりの量の方解石(白い部分)が、これを取り除くのは手作業ではムリというくらい細かく霜降り状にまざっている。

また当然の如く多少のパイライト(金色のツブ)もまざっております。

粉砕器でもってガツンガツン、カキンカキンとある程度まで砕いたものが以下の図。(先日もご紹介)

この程度のツブではまだ乳鉢で擂るには大きすぎるので、さらに細かく砕きます。

青い部分は白い部分に比べて柔らかく先に砕けるので、ふるいにかけて選別しながら砕くべきですが、面倒なのでそのまま粉砕。

もっと良い石でやる時に気合いいれてやります。

ちなみに「ふるい」がネックの一つでもあり、「天然ウルトラマリンの抽出」論文中には(恐らく最終的に)250メッシュのふるいを通したとありますが、「250メッシュ」だけではどれくらいの目開きなのかわからないので参考程度にしかなりません。(網線の太さによって開口径が異なる。)

フェルメールのウルトラマリンは概ね10μだという事で、それを漉すにはどれくらいの目開きのメッシュがあればいいのか、サッパリ判りません。(目開きが10μでは通らないだろうし、倍の目開きでいいのか、4,5倍くらい必要なのか)

ともかくμ単位の細かいメッシュになるのですが、試験用のものは普通に買うと結構お高いもので。

そうなると当然自作する事になりますが、メッシュのみを切り売りしてくれる店に見積もりをお願いしたところ、目開き25μのナイロンメッシュ1mは1万円ほど… 10cm角もありゃいいんですけど。

とりあえず模型用のメッシュや塗料用のこし器、スクリーン印刷のスクリーンなどが使えるのではないかと思索中。

「ポリビン篩」なる便利そうなものを使ってみるのも吉かも知れません。

100と200メッシュがあります。値段も2,000円と比較的お安い。

自作がうまくいかなかった時、また継続的に使う様であれば検討してみます。

さて、とにかく今回はふるいにかけずに粉砕したラピスラズリをば乳鉢に移し替え、ひたすらゴリゴリ。 ゴマを擂る様な生やさしい擂り方ではいけません。

ゴマを擂る様な生やさしい擂り方ではいけません。

相当な力を入れながら、乳棒を軸回転させつつ本当に少しずつ砕きます。

ある程度まで細かくできたら、通常の擂り方に変えます。

ただし相当な力を加える点は変わらないので、翌日手のひらが痛くなる事必至。

自動乳鉢が欲しいと思いました。

ある程度粉にできたので、試しに少量を取り分け、リンシードオイルを加えてみました。

▼真ん中が自製ラピスラズリ(上に顔料状態のもの)。左に合成ウルトラマリン、右はRUBLEVのラズライト

なんと、適当にやった割にはRUBLEVのラズライトよりいい色が出てしまいました。

なんと、適当にやった割にはRUBLEVのラズライトよりいい色が出てしまいました。

なんとなく雰囲気は似ています。

やはりRUBLEVラズライトは抽出を経ていない、単にラピスラズリを砕いたものの様ですね。

たまたま今回砕いた原石に含まれるラズライトの色味が良かったのでしょう。

しかし自製ラピスラズリ顔料の粒状感は比較にならないほど粗いので、もっとゴリゴリする必要がある様です。

さて、擂り終えたラピスラズリ粉末からどの程度のウルトラマリンが抽出できるんでしょうね。

楽しみです。

天然ウルトラマリンの抽出 (序3 ~できるかな? 鳥越式鉱石粉砕器)

今回準備する道具はコチラ

左から

・PCキャップ ステンレス Kitz 製 SCS13A 232円×2

・長ニップル 白 (3/4B)×300L 吉年製 490円

・片長ニップル ステンレス 2×200 OKD製 859円

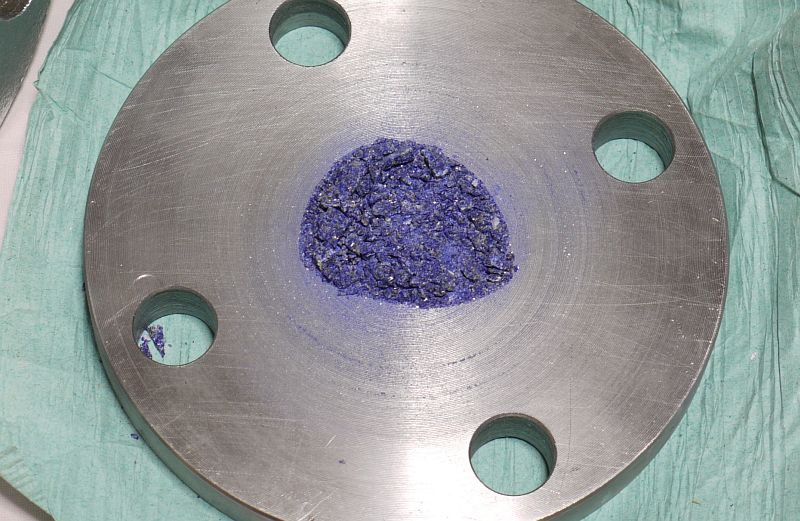

・ダクタイル製ねじ込みフランジ 白 ノーブランド 1,328円

(規格?ダクタイル 10K FL)

・溶接鉄板ブラインドフランジ SS BL-FF 黒 ノーブランド 1,435円

(規格? J-10K FL 50A)

購入は以下二店舗より

アリキッツ

momotaro

それでは、工作開始。

でっきるっかな でっきるっかな♪

▲長ニップルにPCキャップをとりつけ

鳥越式 鉱石粉砕器の完成です。

以前テレビで見た美術番組だか何だかの中で、古来の方法でラピスラズリから絵の具を作るというシーンを放送しておりまして。

そこで古い工房のじいさんが金属の筒の中にラピスラズリを入れ、その筒に長い金属の棒を差し込んで上下させて石を砕き、取り出した粉状のラピスラズリにそのまま油を加えてヘラで練って完成とされておりました。

たしかフェルメールに関する番組だったと思いますが、以前も述べた通りラピスラズリを砕いただけのものと、そこから青のみを抽出したウルトラマリンとは異なるとの事ですから、フェルメールが使ったのが「ウルトラマリン」であったなら、番組の中でさも上記の様にして作られた絵の具を使っていた…という風に見せていたのは誤りではないかと。

ともかく、その番組のシーンを記憶していたので「筒状のなにがしかと金属の棒でもって石を砕く」というのが頭にあったのです。

いろいろ探してみましたがそのまま利用できる様な筒状のものがみあたりませんで、鳥越式粉砕器には配管用の部材を利用しました。

数あるサイズバリエーションから棒とキャップに3/4B(=20A)、筒・ねじ込みフランジ・ブラインドフランジには2B(=50A)というサイズを選択。

それぞれちゃんと合うように作られてます。

配管の規格サイズについてはこちらを参照

フランジ(一枚目の画像右二つ)には4つの穴が空いており、組み立てた筒部分のフランジと底板になるフランジをボルト留めして使えますが、筒部分が非常に重たく(3kg。底板と合わせると5kg)安定感があり倒れる心配もまずないし、ボルト留めせずとも載せただけでも使えます。

「白」「黒」とは通称で、白は白(銀)に見える亜鉛メッキ処理の施されたもの、黒はメッキがなく酸化皮膜(黒錆)で覆われたものの事だそうな。

白はメッキが剥がれるので摩擦の無い部分のパーツに選択。

一番摩擦の多い部分であるキャップと筒にはステンレスを選択。

kitz社製のものを選びましたが、他社製は先端部分にエンボス加工で型番が打ってあったりするので不向きです。

キャップをかぶせる棒と本体筒は亜鉛メッキ(白)にしましたが、粉砕作業中にメッキが剥がれてラピスラズリに混入してしまう様です。探した当時はステンレス製で長さ30cmというものが無かったのですが、もしあればステンレス製の方がよろしいかと。

ついで底の部分になるブラインドフランジにはステンレスを使いたかったけど4,000円以上もしたので安価な黒を選択。

こうして組み合わせた筒状の粉砕器に石を落として棒を上下に動かして粉砕するという原始的な仕組みです。

筒を20cmとしたので、粉が飛び散る心配もナシ。

砕きながら時折筒部分をぐるぐると円を描く様にずらすと、粉が中央に集まるのでまた砕きやすくなります。(ボルトで固定していたらこの芸当はできない)

ある程度砕き終えたら筒部分をヒョイと持ち上げ、底板の上に溜まった粉を磁製乳鉢に移し替えてさらに細かく砕きます。

長くなったので続きは次回へ。

天然ウルトラマリンの抽出 (序)

まずは原料であるラピスラズリが無いと始まりません。

そこで、eBayで安いものを購入。

砕く手間も多少省けるかなという事で、チップ状のラピスラズリをつなげてネックレスにしたものにしてみました。

安いラピスラズリはことごとく中国人出品者です。

発送は中国から。送料込みで400円くらいで買えちゃう。

後にハンマーでブッ叩いて更に細かくして選別し、乳鉢で粉末にします。 ヒモを切ってバラします

ヒモを切ってバラします

およそ50gほど

およそ50gほど

色味で適当に選別。ケースは3個いりのものを100円ショップで購入。

色味で適当に選別。ケースは3個いりのものを100円ショップで購入。

ちょっと少ないかなって事で、ラピスラズリネックレスをもう二つほど買い足すことに。

到着待ち~

タイトル間違ってたので修正(-_-;)