話が多少前後しますが、論文にあるのと同じ「250メッシュ」という非常に細かい網目の金網を、10cmという短い単位で譲って頂ける店があったので購入し、篩を自作しました。

・川西金網店

購入品:「SUS316 綾織金網 線径0.04mm 250m/s」

100×1000mmで1,300円。

メール便での発送を相談したところ対応頂け、送料は180円。

ホームセンターにある塗料用の薄っぺらいポリ容器を買ってきて適当なところでカット。底を丸くくりぬき、そこへホットボンドで金網を接着して完成。

(下の方の画像を参考にしてください)

「メッシュ」というのは1インチ幅にいくつの目が並ぶかという事で(250メッシュならば1インチ幅に250の目が並ぶ)、その数値だけでは目開きが判らず、網目の指示としては不備があります。

論文では恐らくJIS試験用篩を使用したのではないかと思われますが、最近は改訂されたのかJISのHPをみても「メッシュ」での分類が見あたらず、目開きでの分類による一覧表があるのみです。

JIS試験用篩取扱店でメッシュによる古い表記(?)のあるものを見ると、250メッシュは目開き0.062mmとありました。

私が購入した金網も目開き0.062mmなのでヨシとします。

しかし使ってみた感じ、やはり0.062という目開きでは大きすぎる様で、自作粉砕器によって原石を砕いた粉を、乳鉢で擂らずにそのまま篩にかけても結構な量が通過します。

折を見てもっと細かい目の金網を調達したいところです。

砕いては篩にかけ…を何度か繰り返すうちに、ひとつ気づいた点が。

論文には以下の様にあります

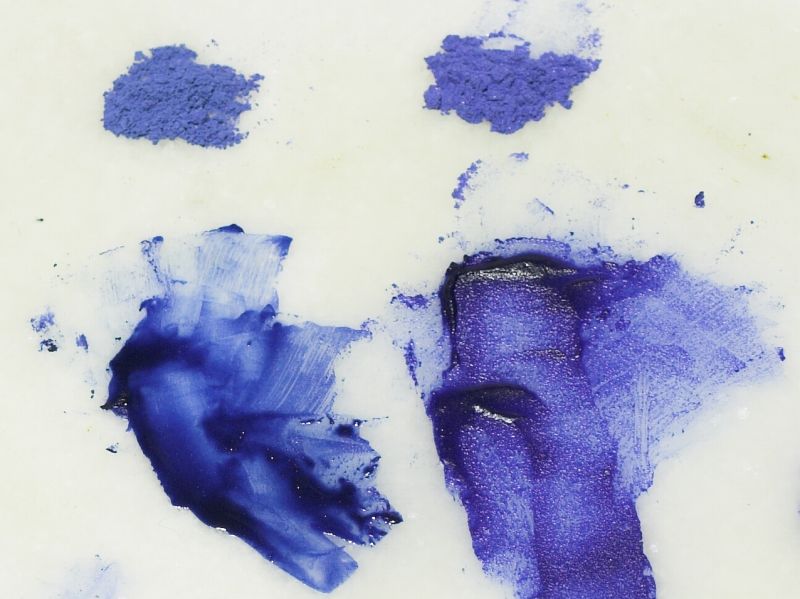

最初の方で篩を通る顔料は青色が強く、最後のものはこれに比べて灰色みが強い。これは岩石を粉砕する場合と同じく、青色部分は、柔らかいため、いくらか先に粉砕され、逆に白色、灰色の部分の方がより硬く、粉砕されるのに時間を要するためと考えられる。

最初の方で篩を通る顔料の色味がより良いという感じはします。

しかし、その後比例的にどんどん色が薄くなっていく一方かというとそう単純なものではない様です。

篩を通らなかったものを見ると、白味の多い粉の比率が増えてゆきますが、同時に、ある程度大きさの揃った青い大きな粒も目立ってきます。

拡大画像を見ると判ると思いますが、小さめの粒は圧倒的に白が多く、反対に大きい粒は圧倒的に青と、二分化している様に見えます。

青が柔らかく先に砕かれるのであれば、軒並み白より大きな青が残っているのはおかしいのではないでしょうか。

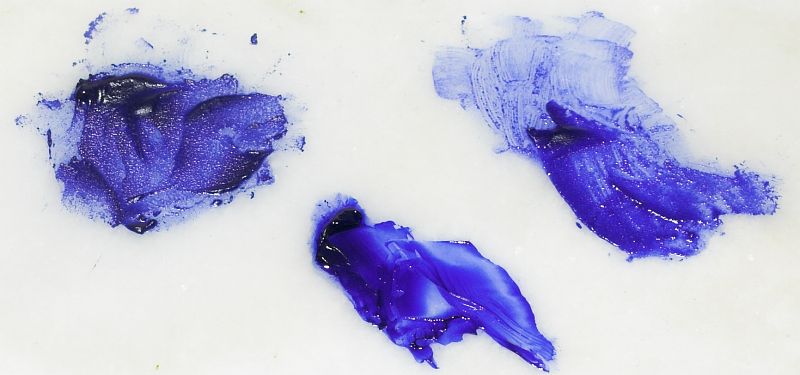

青が柔らかく先に砕かれるのであれば、軒並み白より大きな青が残っているのはおかしいのではないでしょうか。ちなみにこの時点で大きい青の粒のみを取り出して砕くと、篩い分け後半にも関わらず結構青味の強い顔料が得られます。(顔料状態では水色にしかなりませんが)

これはどういう事なのか考えてみましたが、青い部分が砕けやすく白い部分が硬いというのは実は逆ではないかと。

ハンマー等で砕く際には全く参考にはならないのかも知れませんが、モース硬度(引っ掻いた時のキズの付きやすさ)では青い部分=ラズライト、方ソーダ石、藍方石等は5以上、一方白い部分=方解石は3と、青い部分が硬い事になっています。

他に含まれる鉱物はパイライトが6-6.5、「含まれる場合がある」鉱石では斜長石、柱石などが6以上で、もしも「白い部分の方が硬い」のであれば、その白い部分は斜長石や柱石という事になるのでしょうか。

それらの含有率が通常どれくらいなのかは知りませんが。

思うに「メッシュを通るかどうか」と鉱石の硬度にはさほど相関性は無いのではないでしょうか。

真っ先にすんなり砕ける石があっても、破片の大きい石は通りません。逆に硬くても粉々に砕ける石であれば先に通過するはずです。

「白の方が先に砕けるが、青の方が細かく砕けるので先にメッシュを通過する」

という事もあり得るのではないかと思います。

なぜ大きさの揃った青い粒が「増えて」いくのか。

これについての考察は以下の通りです。

ある程度均一な霜降り状に、白い部分が混ざった原石がある場合、白い部分が先に砕けるとするならば、そのたびに同じくらいの大きさの青い粒がポロポロと出て来る。

もちろんこれは全てのラピスラズリ原石の篩い分けに当てはまるものではないでしょう。

たまたま今回私が使った原石がそのような性質だっただけかも知れません。

しかしながら、「青の方が先に砕ける」「最初に篩わけしたものの方が良い色である」という単純な事が全ての場合に当てはまる訳ではない…と言えるのではないでしょうか。