毎度啓蒙活動と称して出品してます地元の美術展がやって参りました。

今年は60回記念展だそうです。

大牟田近郊の方はどうぞ。洋画は25日までです。

大牟田市文化会館2F 10:00~17:00(最終日は16:00まで)

[前期]洋画・彫刻・写真

10/20(木)~25(火)

[後期]日本画・書道・染色・陶芸

10/29(土)~11/3(水)

以前古吉さんが京都の「ガクブチのヤマモト」さんで額を作ってもらってるという記事を書かれていましたが、そこに掲載されていた画像に気になる額があったので私もお願いしました。

古吉さんの画像にあった、外周の金縁は省いてもらってます。

自宅の狭い廊下なもんで…写り悪くてスミマセン。

自宅の狭い廊下なもんで…写り悪くてスミマセン。

近々スポットライト設置するつもりです。

接合部(角)も処理してあります。

接合部(角)も処理してあります。

イイデス。

一応、アクリル板と裏蓋も付けてもらいましたが、毎度の如く私見を述べますと、両者とも不要だと考えております。

※画面に充分な酸素供給をしてあげる為(油彩画で使う油は長い時間をかけて酸素と反応し乾燥します)、また通気をよくして湿気をため込むのを防ぐ為

最近黒ばっかりなので、いぶし金・銀のバリエーションもほしいなと思う今日この頃。

オランダ額にしても、いずれもっと凝った額縁もお願いしてみたいものです。

これら2枚の作品は注文の品で、長らくお待たせしましたがこのあと無事に納品致しました。

たしか小尾さんのブログでも紹介されていましたが、しばらく前からスポイト付きのビンにメディウム入れて使っております。

少量を取り出せるし、滴下する事で量を量れるので便利。

茶色に着色されたガラスの遮光ビンもありますが、中身の色が分からず、変質に気づけないため敢えて透明をおすすめ。

難点はスポイト部分のゴムで、パッキンと一体型になっているこの部分は使っているうちに為徐々に溶けて来て、溶液に混ざってしまいます。

テレビンだけでなく、リンシードでも溶けます。

標準装備の天然ゴムからオプション品として販売されているシリコンゴムに交換する事で溶剤への耐性は上がるだろうと見込んで、この度交換してみました。

経過については思い出したらまた後日。

購入先:テックジャム

30ml

60ml

スポイトゴム

2018年現在まで、シリコン製のスポイドゴムは黄色っぽく変色はしてきたものの溶けずに使えています。

大変便利ですのでぜひ。

ニス掛けの為に里帰りしている作品ですが、ニスの他にいくつかの処理を施しました。

近所で材料が揃わなかったりなどもして、お客様には大変長らくお待たせして申し訳ありません。

さて、ニス掛けはまあ普通にアクリルニスを塗布したという事で。

ツヤ引けによる色あせを回復する効果、画面全体の質感を統一させる効果、ガスを遮断する効果、ホコリや虫のフンやカビによる画面への直接被害を防ぐ効果…などなどの為に、絶対的に必要な処置です。

次にキャンバス周囲に水張りテープを貼り、前面にも5mmほどかかる様に折り込みます。

飯田達夫さんから教わった処方です。 これで額縁と画面がくっつくのを防ぎ、描画層の剥離を防止します。

これで額縁と画面がくっつくのを防ぎ、描画層の剥離を防止します。

くっつき防止処理した額縁がなぜ出回らないのか不思議でなりませんが、額装したら一生そのままってのが常識化してるからくっついても問題ないという事ですかね。

最後に裏面のほこりよけ。

こちらは直接教わりませんでしたが「アトリエ」誌にあった飯田先生の処方。

こちらは直接教わりませんでしたが「アトリエ」誌にあった飯田先生の処方。

国産の額縁にはアクリル板や裏蓋がありますが、海外では両者とも無い場合が多いです。

私は通気の為にもそれらは不要だと思ってます(環境によりますが)ので、お客さんにも裏蓋を外す事を薦めています。

裏蓋を外して裏面にホコリがたまってしまうとカビや虫の温床となるので、保護膜としての紙を張ります。

通気の為に紙には穴を空けます。

裏面にはホコリの付着しにくい布なども良いかも知れません。布なら通気性は確保できますし。

また裏面の状態を観察できるように、通気性のある透明なフィルムなどあれば良いなと思います。

はっきり言ってここまでやるのは手間だし、「修復家の仕事じゃないのか」とも思いますが、まあこういう仕事の結果が返ってくればそれも貴重な情報になりますので。

経過などお知らせ頂けると有難いですね。

オランダの老舗絵具メーカーのOLD HOLLANDですが、つい先日、完全英語サイトとしてリニューアルされました。(以前はオランダ語がメインだった)

OLD HOLLAND Classic Colours

はて、ルフランみたいにアメリカ資本になってしまったのか?

アメリカ市場をメインに据えてやっていくという事なのか?

カラーチャートなどは以前と変わらず、見にくいまま。

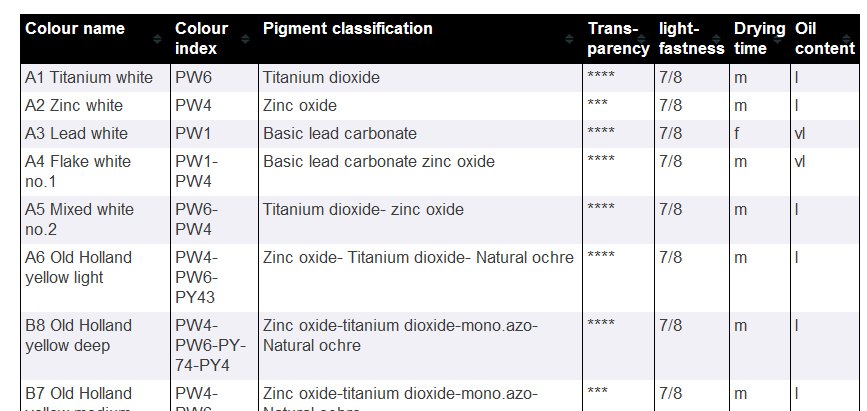

乾燥時間などの表が新たに加わった様ですが、見方がわかりません。 driying timeのm,f,sはmiddle,fast,slowだろうか…にしてもfastが何時間なのかわからん

driying timeのm,f,sはmiddle,fast,slowだろうか…にしてもfastが何時間なのかわからん

顔料や樹脂も取り扱いがありますが、写真が無くてさびしい。

ラピスラズリやマラカイトなどの古典顔料も取り扱うそうです。

Museumには、古めかしい機械やら顔料やらと共に、ブタの膀胱の写真があります。

シワシワになってますが、イラストではなく実物の画像を見たのははじめて。

↓左にあるヘラは何でしょうね?

かつて油と練り合わせられた顔料=絵具は、ブタの膀胱に入れて保存されました。(必ずブタの膀胱が使われたという事ではなく、陶器やガラス容器に保存する事もあった様ですが)

かつて油と練り合わせられた顔料=絵具は、ブタの膀胱に入れて保存されました。(必ずブタの膀胱が使われたという事ではなく、陶器やガラス容器に保存する事もあった様ですが)

現在当たり前である金属チューブは、1841年に開発されたものです。

普及はもっと後だったでしょうね。

(参照:サクラクレパス「絵具チューブの歴史」)