初版1995年と、ちょっと古い本ですが、修復や保存に関して、絵描きや収集家に意識的な問題提起をなすという意味で良い本であると思います。

国内外の絵画や文化財等の修復の実例紹介もなされていますが、ドラマチックなエピソードで読者の興味をそそるというよりは、淡々と概要が語られるに留まり、予算的な面など保存・修復のきびしい現状についても述べられ、現実的な内容となっています。

巷では絵画について語る際、とかく精神論や第六感まで持ち出される事もありますが、筆者の意見は冷静で厳しく、的確であります。

「もしも画材に対して必要な知識を持たずに描いたとしたら、自作がどんなことになるかを画家は厳しく知るべきである。絵画を扱う人、そして収集する人もまた、最低の技術的知識を備えていなければならない」

「絵画は芸術であり、そうあるべきであるが、同時に、それと両立して科学でなければならないのが大前提である。これは常識に属することと言ってよく、画家たちは画家となる途上において、一度は聞かされているはずなのに、もっぱら「芸術性」に傾いて、とかく両輪のもう一方を閉却しがちである。」

よく言ってくれました。

さて本書を読む上で特に指摘しておきたい点がひとつあります。

ゴッホが自作にヴァルールが欠如している事を指摘された事に対する反論が紹介されていますが、

「ヴァルール(色の性質)と色彩とを両方とも生かす事は不可能だ」

という文章、ヴァルールを色の性質としてありますがこれはよくある誤解で、「色の性質」ではなく「明暗」の事です。

「ヴァルール」という言葉の意味は時代を経てなぜか色の問題に置きかわって行き、日本語では「色価」などと意味不明な訳し方をされてしまって以降、現代では色の価値?…色彩の強弱、色彩調和の事…などと解釈する人が多いのですが、ヴァルールを色彩の事と思って技法書など読むと、まず理解できません。

ゴッホの文章にしても

「色の性質と色彩を両方とも生かす事は不可能だ」

などと言っても意味わかりませんが、

「明暗と色彩を両方とも生かす事は不可能だ」

これなら言ってる事もわかります。

本書では収集家の為の、保存についてのノウハウについても書かれております。

具体的には額縁前面のアクリルや裏蓋は湿気を抱え込むので不要であるという、私が常日頃言ってる事と同じ事から、コンクリートはアルカリ性の物質を長年に渡って放出するのでよろしくないなど興味深い事もサラリとではありますが触れられています。

実際には「こうすればOK」という単純な話ではなく、ケースバイケースで対応すべきで、そこはこうした書籍や色んな方々の意見を見聞きして知識を蓄積し、判断する必要があると思います。

伊研のネリゴム No.25

いまさらなんですが、3年前に廃番となってしまった伊研のネリゴム(No.25)がほしいんです。

かつてネリゴム(練り消し)といえば伊研。…これが定説でありました。

普通の練り消しは、叩いて消す場合はさほどでもないのですが、消しゴムを使う様にこすって使うと画面に見えない粉が残り、その後鉛筆や木炭で描く際に「ジャリッ」といやな感触と共に粉による汚れがついてしまうものです。

伊研のネリゴムは他社製品と比べて若干お高いのですが、粉の出が少なく(といっても若干はあったんですけどね)、優秀なネリゴムなのでありました。

製造委託メーカーが廃業したため、今現在流通している伊研のネリゴム(No.30)は別生産者によるもので、以前のものとは別物であります。

伊研のNo.25に代わるオススメの練り消しをご存知の方、ご一報くださいまし。

海外メーカーでもいいんですけど。

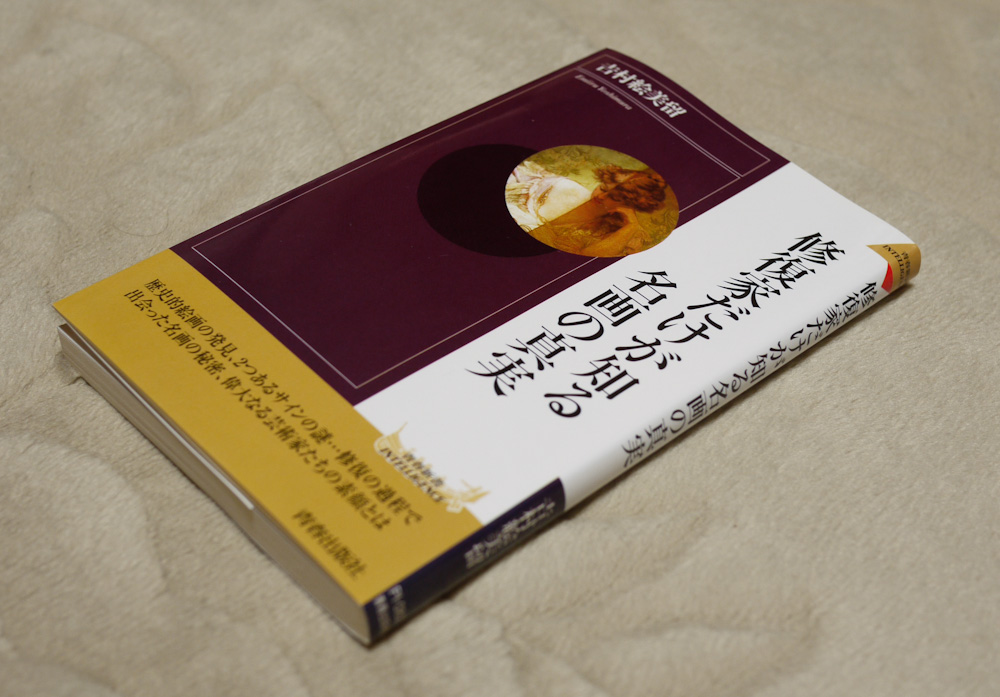

修復家だけが知る名画の真実

修復家による「エッセイ」で、修復について技術的な事は何も得るところが無いのですが、筆者が手がけてこられた作品群にまつわる話は各々比較的簡潔にまとめて書かれており、さっくりと読み進める事ができます。

修復家による「エッセイ」で、修復について技術的な事は何も得るところが無いのですが、筆者が手がけてこられた作品群にまつわる話は各々比較的簡潔にまとめて書かれており、さっくりと読み進める事ができます。

百貨店の改装工事で壁を取り払ったら中から東郷青児の大作が出て来たとか、キャンバスの裏面の白く塗りつぶされた層を取り除くと別の絵が出て来たとか、そういう話は一般の方が読んで面白いかと思います。

この本にも書かれてますが、修復に持ち込まれた絵の下層から別の絵が見つかるという事はよくある話のようで(?)、私も同じような話を油彩画技術修復研究所に通った時分に飯田達夫さんから聞きました。

現ラポルトの佐藤先生がヨーロッパで買った絵を飯田先生に見せたところ、どうも下に別の絵がありそうだと。そこで上層を除去すると、下から上のより立派な絵が出て来たという事です。

内容について、絵描きにとっては「?」…というところや、もうちょっとつっこんで伺いたい点が結構ありますが、興味深かったのはニス除去に関する話で、除去する際に使った綿棒の綿からニスを圧搾、精製、遠心分離器にかけてニスを再抽出し、それを元の絵にかけるという例。

ニス除去時には雰囲気を残す為に若干古いニスを残すそうですが、それが難しい場合は一旦全て除去した上で、上記のような手法をとるとか。

まあニスに関しては除去した方がいいのか黄変したニスの味をよしとするのか、どれくらい除去するのかなど歴史的にも議論と問題がつきまとってきた様ですが、取り去ったニスを精製して再塗布するのはちょっと行き過ぎでナンセンスな気がします。

筆者もできるかぎりオリジナルを大切にするのが修復の基本である様な事を述べておいでですが、そのニスって、絵の作者がかけたものかどうか判らんでしょう。

特に古い名画だったら何度も修復されててその都度ニスもかけ直されてるでしょうし、そもそも再溶解性の樹脂ワニスを使ってる時点で除去を前提としているので、それをそこまで手間かけて再利用する必要があるのか疑問です。

時代を経て余計なモンにまで付加価値を見いだされてしまうのも、考え物ですね。

私の作品のニスが、除去や再塗布される事が将来あるのかどうか知りませんし、あったとしてもその頃にはもうとっくに死んでるでしょうけど、除去したもんは再利用せずに新しいニスをかけてくれれば良いですから。

木枠やら額やらネームプレートやらも、いちいち保存してくれなくて結構ですので。

修復家だけが知る名画の真実 (プレイブックス・インテリジェンス)

青春出版社

売り上げランキング: 107535

2010-2011 ARC Salon

締め切りからもうほとんど1年が経とういう8月1日、やっとARCコンペの結果発表がありました。

ARC Salonは米ARC主催 スライド・画像審査のお手軽コンペです。

今回は3作品を出品し、うち1点が佳作、1点が入選、1点が選外という、なんというかバランスのいい…いや、ばらつきのある結果となりました。

▼静物画部門佳作

http://www.artrenewal.org/pages/contest.php?contest=2010-2011%20Salon&page=HonorableMention#StillLife

▼静物画部門入選作

http://www.artrenewal.org/pages/contest.php?contest=2010-2011%20Salon&page=StillLife

今回は全部既に売却済みの作品ばかりで応募しました。

佳作の作品は、去年の白日会展に出品したものです。

※「未発表作品に限る」という謎の制約は、ARCコンペにはありません

海外人に名前を述べる時に困るのが、姓名逆表記の件でして。

これは学校で「逆に表記すべし」とされて来たので逆転表記が染みついてる人も多いでしょうが、別に外人が日本人に強制しているものでもないし、なんか決まりがあるものでもなく、「日本人が勝手にそうやってるだけ」のものの様です。

って事で私のサインは「Torigoe Kazuo」にしてまして、今回のARCにも「Torigoe Kazuo」で出品しました。

別にそれだけでは何も困る事は無いのですが、クレジットカード、これは「KAZUO TORIGOE」じゃないと落とせないので、カードの欄だけ逆転表記させる事になり「あんたの名前どっちが正解なのよ」と先方に戸惑いを与えてしまう事になるんですな。

現にARCからはいつも「カードが落とせない。名前と番号を教えてくれ」ってメールが来るし、毎年「TORIGOE KAZUO」宛と「KAZUO TORIGOE」宛の二通の案内が届いております。

去年も言いましたが、以前は応募時の高解像度画像をそのまま掲載していたものが、最近は縮小されていてしかもJava-scriptによる右クリック禁止という屁の突っ張りにもならんダウンロード防止策。これはどうにかしてほしい。

しかし画像のExif情報(画像ファイルに埋め込まれたデータ。撮影した機材の型番や設定情報、編集ソフトの情報などが記載されている)は残したままUPしてある=つまり応募者がどんなカメラで撮影したかわかるので眺めてみると、ほとんどがCanonかNikonの一眼レフで撮影されてます。

Canon,Nikonのシェア率に感心すると共に、結構お高いカメラで撮影されているもんで、やっぱ絵描きはいいカメラ持ってるもんなのか…と。

中には完全にプロ用のスタジオカメラやスキャナーやらで撮影されたものもあり、そういうプロに頼んで撮影してもらったものはポートフォリオやら図録やらにも使うんだろうなという感じです。

私のカメラはOLYMPUSフォーサーズとPanasonicマイクロフォーサーズ機ですが、フルサイズ機とまでは言わずともAPS-C機をいっちょ買うべかきなと思う今日この頃。

※フォーサーズ機 …オリンパスが作った規格で17.3×13.0mmのセンサーをもつカメラ。

※マイクロフォーサーズ機 …フォーサーズと同じセンサーだがレンズ径などに変更を加えてより小型化されたカメラ。

※フルサイズ機 …35mmフィルムと同サイズ(36×24mm)のセンサーをもつカメラ。

※APS-C機 …APSフィルムのスタンダード撮影と同じサイズ(23.4×16.7mm)のセンサーをもつカメラ。 ほとんどのデジタル一眼レフカメラに搭載されているのはこのサイズ。

今日まで。

ブログでの告知は失念してましたが、トップ画更新と地元の美術展に出品中のご案内。

大牟田文化会館で開催中の有明美術展にて展示させて頂いております。

大牟田近郊の方はぜひ。

有明美術展 7月4日(火)~10日(日) PM5:00まで。

今日までです…。。

作品にはロウソクと煙を描いてますが、ヴァニタス画(人生や虚栄のはかなさを描いた画)の要素として描いた訳ではなく深い意味はありません。

黄色いのは未脱色の蜜蝋の為です。

これは火を付けるとほのかに甘い香りがします。

映画とかイラストに出てくるような、おどろおどろしい(?)溶け方をしたロウソクって、どうやって作ってるんだろうかと、結構苦心しました。

普通に使っても、最後まで垂れずに綺麗に使い終えられます。

ひとつ判明したのは、炎にゆらぎがあるとロウが一方向だけ極端に溶けたりして、そこから流れ落ちたロウが固まって一部あんな感じになります。

なので手に持ってうろうろするか、すきま風が入る部屋に置くとかしてたらあんなロウソクが出来上がるのかもしれんなと。

今回のは角度を変えつつ風を当てて、こんな感じになりました。

2011.7.10 pm18:00追記: 無事に搬出おえました<(_ _)> 夕立が来る前でよかった