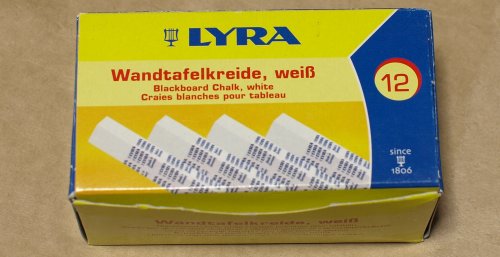

前回に続いてLYRAの製品。

今度はチョークです。

これが異様に軽く、計ってみたところ1本7.94g。

かなり柔らかいが定着が悪く、ムダな粉が大量発生してしまい、はっきり言ってよろしくありませんでした。

粉はちょっと荒っぽい粒も入ってる様で天然っぽい感じもしますが。

研究所で借りてたのを持って帰ってしまった仏製のチョークと比較。 まるで違いますな。

まるで違いますな。

ネットではGIOTTO製のチョークがよくヒットするんですが、こちらは「仏シャンパーニュ地方の天然白亜」と明記してあるんで良いかしら…と思うんですが、LYRAもGIOTTOも会社同じなんですよね。

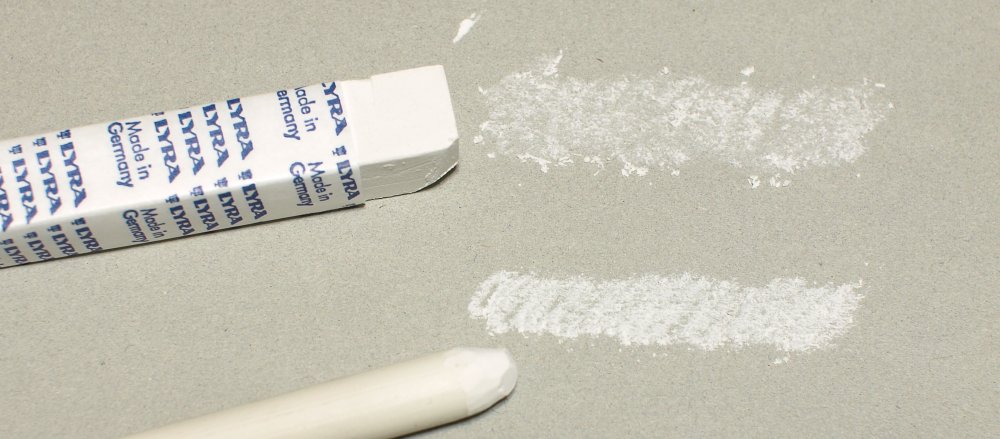

LYRA Graphitkreide

ドイツはLYRA(リラ)社のグラファイトクレヨン

2B、6B、9Bのラインナップの中から2Bと6Bを購入。

下書きの転写用で、広めの面積をバサっと塗りたいという単純な目的であります。

CARAN d’ACHEやFaber-Castellなどいくつかの海外メーカーからこの様な「鉛筆の芯の固まり」状のものが販売されてるわけですが、LYRAのものは178円とお安く入手可能です。

日本製のものはザッと調べた中では月光荘のものしか見あたりませんで(8Bのみ)。

まあこちらも中身は日本製なのかどうか判りませんけど。

とにかく購入したのはLYRA製のものです。

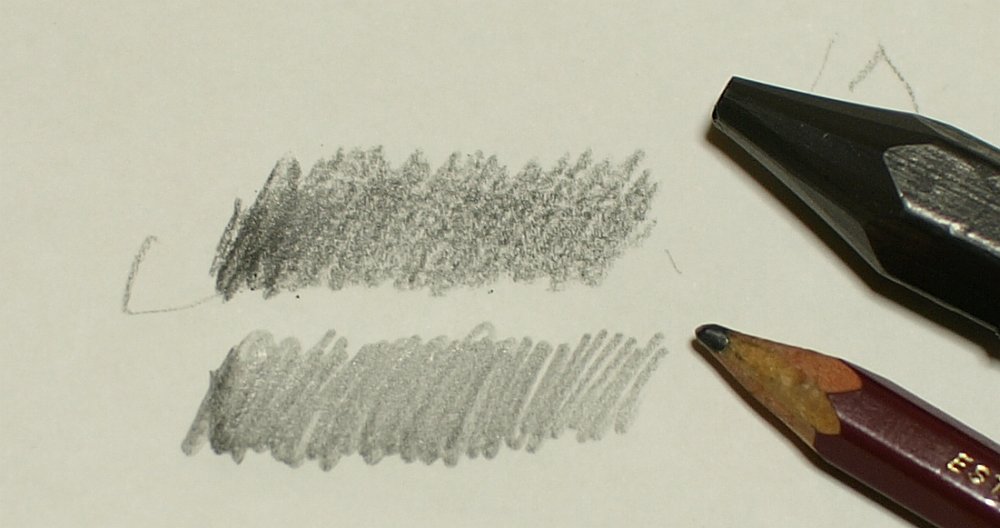

2Bの方を三菱uniと較。

LYRAのが濃いですな。 消しゴムで消えますが、ちょっと消えにくい模様。

消しゴムで消えますが、ちょっと消えにくい模様。

クレヨンだから消しゴムでは消えないだろう…という声が聞こえてきそうですが、そもそもCrayonってのは仏語で、チョークやパステル、鉛筆も含まれるそうな。

要するに顔料を固めた棒状筆記具の総称って事でしょう。

日本でおなじみのクレヨンは「ワックスクレヨン」と呼ぶのが正解な様で、この「グラファイトクレヨン」がクレヨンを名乗るからといってワックスクレヨンではないと考えて良いでしょう。

日本人が思う「クレヨン」と海外の「クレヨン」は違うモノを指している可能性があるので、海外でお買い物する際は注意してくださいまし。

ではグラファイトクレヨンが鉛筆の芯とまるっきり同じかというと、かなり柔らかいしなんか違う気がします。

若干消しゴムで消えにくい事からも、やはり多少ロウ的な何かが入ってるんでしょうか。

上に乗る層に何か影響がないかってのが気になるところですが、正直不明です。

鉛筆の線は油断すると上に浮いてくるような話を聞きますんで、やはり最初の層は溶かし込みながら描く必要があるでしょうね。

上層への影響を気にするなら、やはり木炭なんかが一番いいのかも。

ちなみにグラファイトは日本語で黒鉛とも呼びますが、むかし鉛が含まれると思われていた為で、実際に鉛は含んでおりません。

一方、鉛筆の芯はグラファイトですからこちらも鉛は含まれませんが、「鉛」の文字を含むワケは黒鉛を使っているから…の説と、鉛を芯にしたlead pencilという筆記具が前身であった為、その直訳の名残である…という説があるそうで。

しかしlead pencilってのはメタルポイントに含まれなかったんでしょうか。

メタルポイントとの差別化の為に鉛ペンシルなんて名を付けたんですかね。

鳥越式屋根散水システム 企画図面

長年温めているDIY企画に屋根散水があります。

クソ暑い夏の間、屋根に水撒いて気化熱により屋根と屋内の温度を下げようという企画。

外にある水栓柱から分岐して屋根まで配管し、スプリンクラー3機を設置。

途中電磁弁をかまし、その電源はタイマーにつないで時間帯で勝手に散水できる様に。

うーむ、この水を撒いて冷ますというローテクと電磁弁とタイマーによる全自動化というハイテクの融合。

水道代については、我が家は井戸水なのでポンプの電気代だけでOK。

その電気代も太陽光発電で完全にまかなうので、ランニングコストゼロという夢の近未来型エコ冷却システム。

この工事にエコポイント付けてくれてもいいんじゃなかろうか。

電磁弁とタイマーは既に入手済みで、あとは配管部材を揃えれば工事可能なんですが、やる気と時間と気候と体調と…とにかく全ての条件が整わない限り、鳥越式のDIYは発動致しません。

とにかく今年の夏は暑すぎなので、環境向上の為のやる気が少し上向いてはおりまして、配管に必要な部材を検討しまくっております。

でも工事は涼しくなってからじゃないとできないので、秋口の施工になるでしょうな。

来年は冷夏だったりして。

配管には塩ビを使うのが最も低コストではあるのですが、耐候性が弱いらしく。

実際に工事屋に頼んで屋根散水を実現された方のブログに質問のコメントを書き込ませて頂いたところ、ポリパイプが耐候性があってよろしい旨の返事を頂いたので、それを使用する事に。

[参考] 給水用ポリエチレンパイプ協会

このポリパイプ、塩ビと違ってある程度の柔軟性があり、半径50cmくらいで曲げられるため施工が楽との事で。

しかし塩ビのように接着剤が使えず、ジョイントに専用金具が必要なので総コストがかかるのが難点です。

図中「G1/2」とか「Rc1/2」とあるのはネジの径。

規格で決まっております。

PJ : 給水栓取付用(旧表記)

G : 平行ねじ

R : テーパーおねじ

Rc : テーパーめねじ

図中、RとRcを混同しておりますが悪しからず。

平行ねじというのは、ねじの根本から先端にかけて太さが変わらないもの。

テーパーねじというのは、ねじの根本が太く、先端にいくにつれ細くなるもの。

よってG1/2おねじはG1/2めねじにとりつけ、Rc1/2おねじはRめねじにとりつけるというのが基本の様です。

でもRとGも、がんばれば(むりやり?)取り付け可能に思います。

なんだかめんどくさい話になったので、続きはまたいずれ。