極少量の絵の具のサンプルを密封するのに良い方法は無いか。

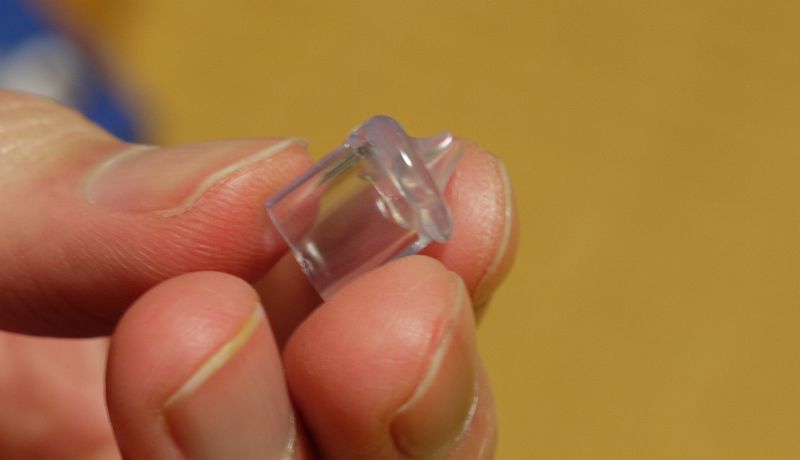

適当な太さと長さの透明チューブ(水槽のポンプに使ったりするやつ)に詰め込み、両端をホットボンドで密封すればイケるんではなかろうか… って事で実践。

まあいろいろと試行錯誤したんですが、そのうち面白いことに気づいて職人魂をくすぐられ、ついに「鳥越式ホットボンドチューブ」を完成させてしまいました。 ▲右の方は試行錯誤中のもの

▲右の方は試行錯誤中のもの

[必要なもの]

・グルーガン…315円(ダイソー)

・ホットボンド…105円(ダイソー)

・透明チューブ…17円(ホームセンター)

グルーガンとホットボンドはダイソーで一番安いオモチャ並のものを購入。これで充分。

透明チューブは内径6mm外径9mmの耐寒チューブを購入。

肉薄のものなら10cmあたり5円と更に安い。

柔らかいしそっちの方がいいかも。

ちなみにホットボンドとは、棒状の接着剤を熱で溶かすグルーガンに装填し、溶かしながらひり出すというもの。

冷えるとすぐに固まり、いろいろな接着に使えます。

Amazonで何か買うと箱の底にネバネバがついてますが、あれもホットボンドの一種かと思います。

通常はあんなにネバネバしてませんが。

さて、以下作り方をば。

1.チューブの片方にホットボンドを覆い被せる様に抽出してフタをする

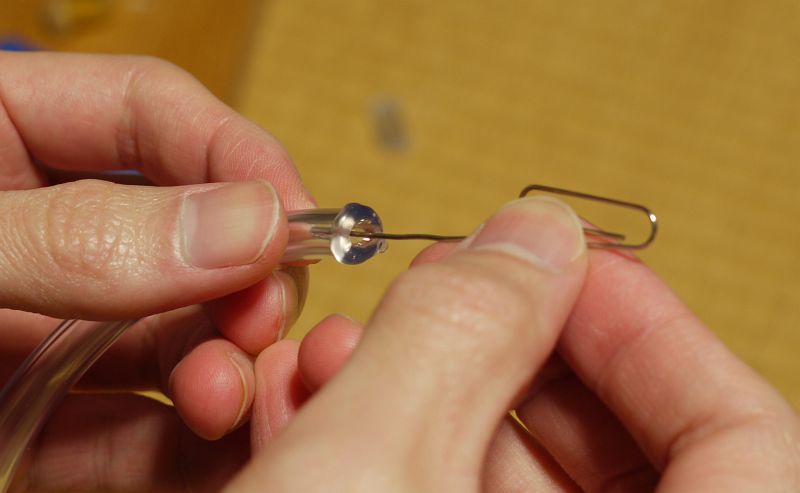

2.指で触っても糸を引かない程度に固まりだしたら、細い針金(画像ではクリップを伸ばしたものを使用)をホットボンドのフタ中央から真っ直ぐに差し込む

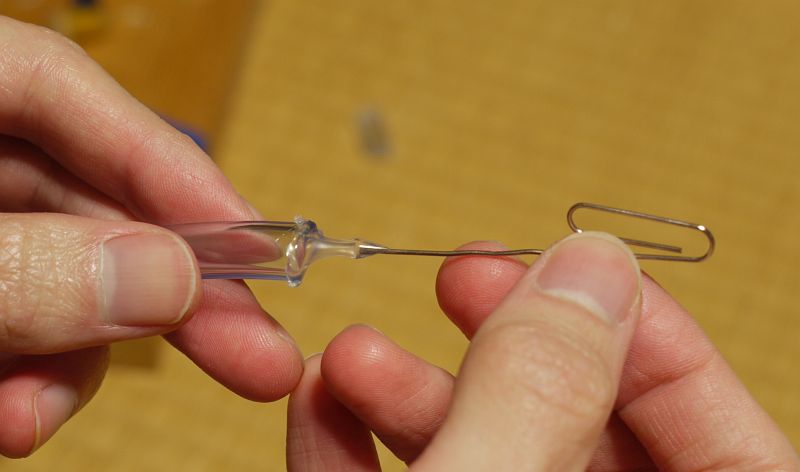

3.固まり具合を確認しながら、何度か前後させたりして中が中空になる様にゆっくり引き抜く。ここで勘と技術が要求される

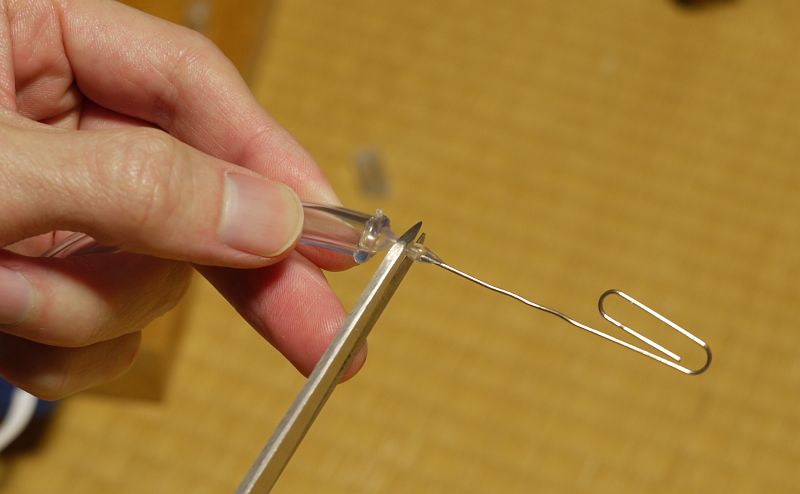

4.ボンドが硬くなり出し形が整ったら針金をつけたまま固まるのを待つ

5.固まったらハサミで切り離す

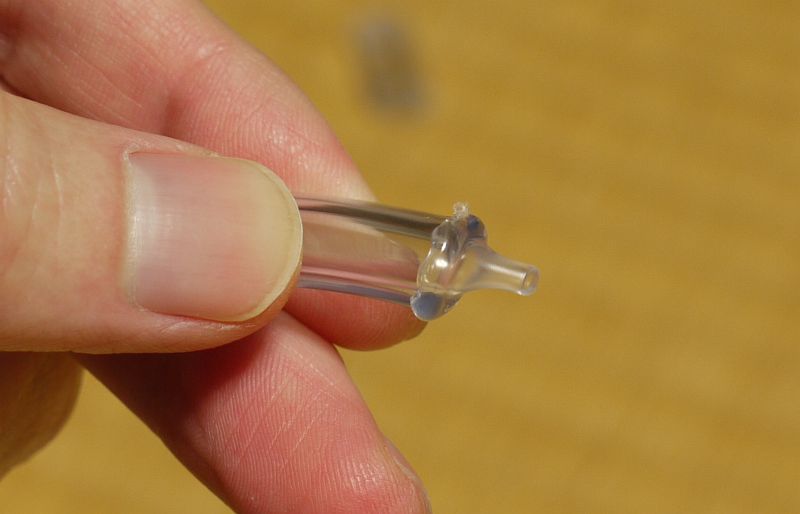

6.チューブ先端のできあがり

7.適当な長さでチューブを切断

8.切断した側から絵の具のチューブを押し当てて充填する

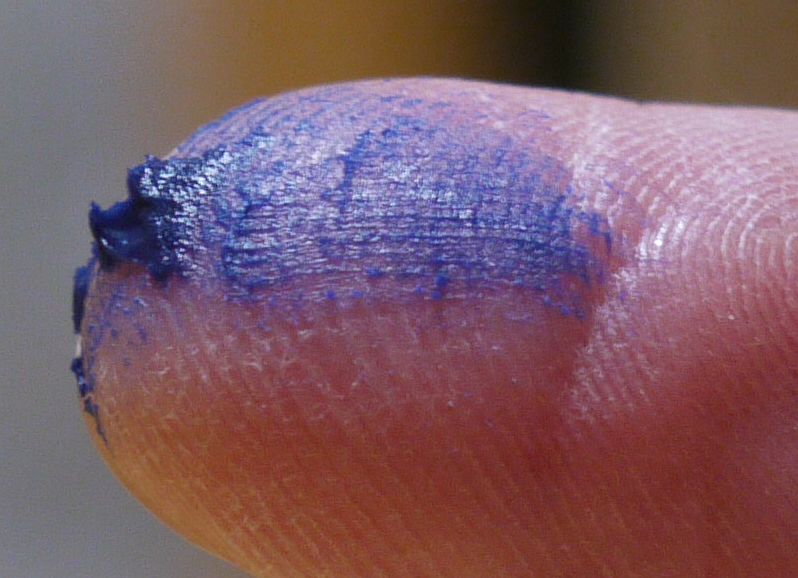

9.充填完了 はみ出した絵の具はティッシュなどでぬぐう

10.ホットボンドで封をする

11.こちら側は特に切断面に油等が残っている可能性があるので、チューブ断面だけではなく側面にもはみ出す様に塗る

12.最後に、先端にもホットボンドで封をする

透明チューブに絵の具を充填して両側をホットボンドで塞ぐという基本姿勢はそのままに、ここまで解脱できました。

当初絵の具を充填する際に問題になったのは、先に片方を密閉してしまうと空気の逃げ場がなくなり完全に充填できない事です。

更にホットボンドの封はなかなか手強く、開封の際に全く不便である事に気づきました。

絵の具充填の際の空気の逃げ場を確保する為、先に封をしたホットボンドに針金で穴をあけようとつついているうち、偶然うまい具合に中が中空の細い管ができてしまった事からこの形態に発展を遂げました。

尖った部分をハサミでカットすれば簡単に絵の具をひり出す事が出来、全ての問題が解決。

特許とれますか?(笑)

天然ウルトラマリンの抽出 (序)

いろいろと準備しているのですが、道具や材料を揃えるのに一苦労ですな。

とりあえず必要な道具・材料を書きだしてみる事に。

○は入手済み、●は未入手

行程【ラピスラズリを砕く】

○ラピスラズリ

○ハンマー

●アンビル

●綿布

○ピンセット

●選別容器

【ラピスラズリを粉砕する】

●金属乳鉢/乳棒

●篩(250番メッシュ)

●保存容器

【パテをつくる】

○加熱器具(コンロ)

●セラミック金網

●耐熱容器(小鍋)

●耐熱手袋

●コロホニウム(ロジン) ※バルサムの方が良いとの情報も

○蜜蝋

○マスチック

【抽出】

●炭酸カリウム

天然ウルトラマリンの抽出

ここのところのフェルメールブームで、一般の方もラピスラズリから作られる色、「ウルトラマリン」を耳にする機会は多いんじゃないでしょうか。

前回ご紹介したRUBLEVのラズライトに使われている顔料がどのようにして作られたのか判りませんが、天然ウルトラマリンの実力はあんなものでしょうか。

ホルベイン&東京芸大の共同研究のたまもの「本瑠璃」は上質な原石から最新の手法でもって抽出された「ほんまもんの」ウルトラマリンの様ですが、これを見ると鮮やかさには明かな違いがある様です。

(4.2gで50,400円。200個限定販売)(-_-;)

前回の記事でも書きましたが、ラピスラズリをただ砕いただけでは灰色っぽいブルーになるだけだそうで、ウルトラマリンの青を抽出するには手間の掛かる行程を経なければならないという事です。

その手法についてはあまり興味がなかったのですが、ラピスラズリを砕いてみるだけでも多少は面白いかなぁ…って事で、ちょろっと調べました。

そうしたところ、国立情報学研究所のデータベースにウルトラマリンの抽出について日本語で書かれた論文がありまして、内容も具体的に書かれておりこれを元に素人でも実験的にやってみる事は出来るんじゃないかと…

・天然ウルトラマリンの抽出

・天然ウルトラマリンの抽出2

後で思い出しましたがこの論文については「西洋絵画の画材と技法」の掲示板でも一時話題に上ってたんですね。

さて、やり方が判ってしまったからには…

どうしましょ。

だれかやってみますか?(笑)

RUBLEV Oil Colours

「西洋絵画の画材と技法」の管理人さんのブログで最近紹介されていたアメリカはNatural Pigment社の絵の具を買ってみました。 ▲Lazrite約3,000円とLead White #1約2,000円

▲Lazrite約3,000円とLead White #1約2,000円

・Natural Pigments

なんでも添加物を極力省いた絵の具だそうで。

Lead White(レドホワイト)は”鉛白”つまりシルバーホワイト。

数種類が用意されていますが、リンシードのみで練ってある#1を購入。

まだ本格的には使っていませんが、非常に柔らかい練りだと感じました。 他社の新品チューブを持ち合わせてないので比較できないけど一応重さを計量。

他社の新品チューブを持ち合わせてないので比較できないけど一応重さを計量。

50ml入りで184g。

Lazrite(ラズライト)はラピスラズリを構成する主成分の名前。

昔のウルトラマリンは複雑な工程からその青い部分のみを抽出したもので、単に粉砕したラピスラズリとウルトラマリンは違うって事です。

解説には「本物の貴重なラピスラズリから作った」とあるのですが、天然のラピスラズリから作った絵の具20mlが3,000円ってのは安すぎじゃないかと思ったんですが…。

抽出作業を経ていないか、あるいは簡略化された製法で作られたものなんでしょうか。

ザラザラと粒状感たっぷり。

ザラザラと粒状感たっぷり。

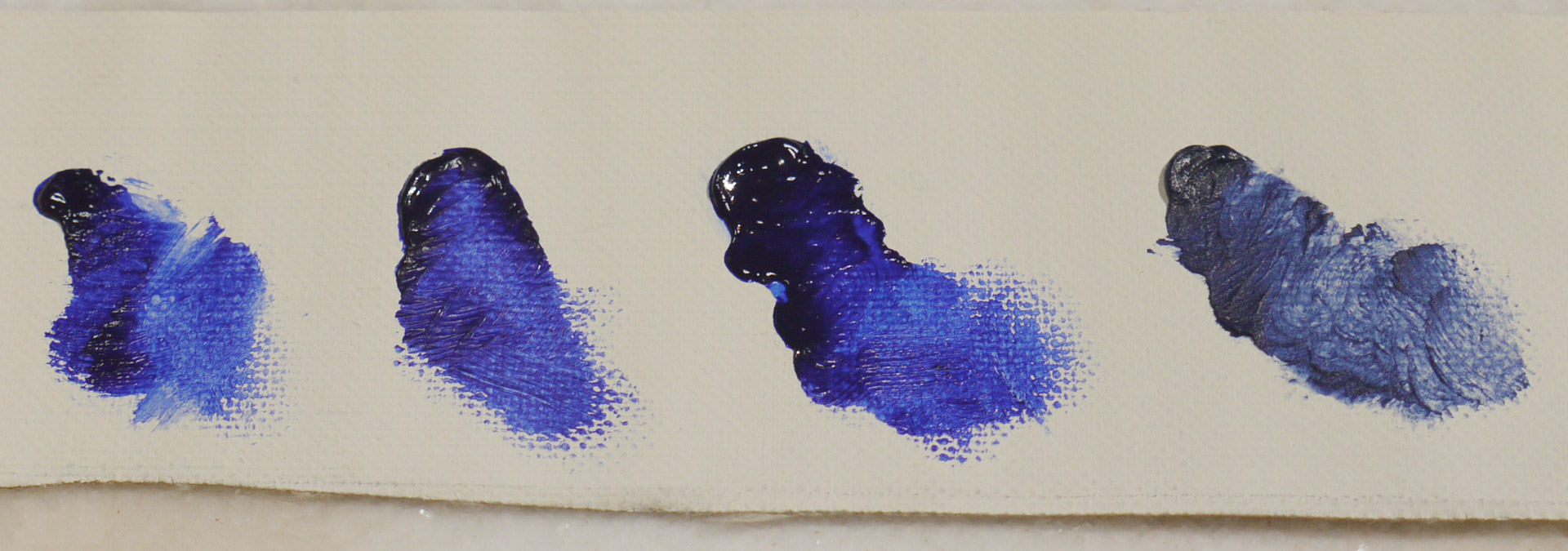

合成ウルトラマリンとの比較。

左からマツダ・スーパー「ウルトラマリン」、クサカベ・ミノー「ウルトラマリンディープ」、レンブラント「ウルトラマリンディープ」、RUBLEV「ラズライト」

合成ウルトラマリンの色を知っていると、天然モノはいまいちな色ですな。

やはり鮮やかさでは科学の勝利ですか。

合成ウルトラマリンの色がキツ過ぎて使い処を見いだせていない私にとっては、この程度の落ち着いた青の方が使いやすいかも知れません。

高すぎて頻繁には使えませんが。

ちなみに上の比較はチューブからそのまま出して指でグリグリしたものだが、マツダスーパーのものが一番乾燥が遅く、この時期8日経っても厚い部分は触脂乾燥していなかった。

額縁の製作法

額縁製作について、相当詳細な情報の掲載されたサイトを発見したのでご紹介。

額縁の製作法・参考書

インデックスページ上のメニューはリンク切れしてます。

「額縁の製作法」のタイトル横にあるNEXTボタンをクリックして進むとメニューが生きてくるのでそのように。

斜め切断ジグの例やコーナー補強の例など勉強になります。

あまり凝ったモノは作る気がしませんが、SPF材で仮縁くらいは作ってみようかと思います。

いつか…ね。