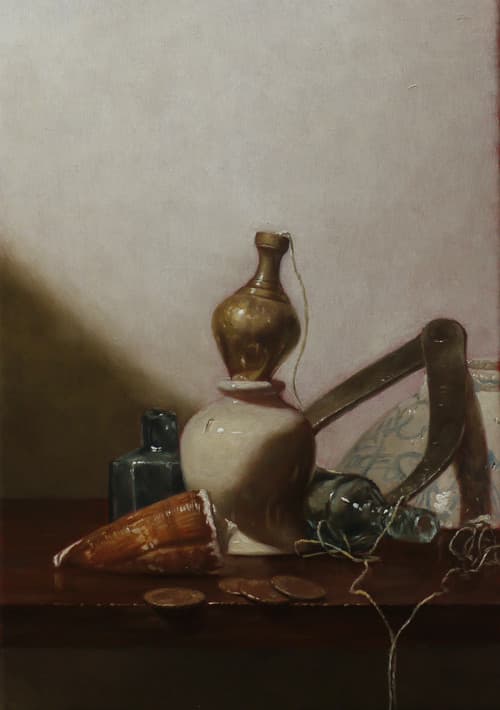

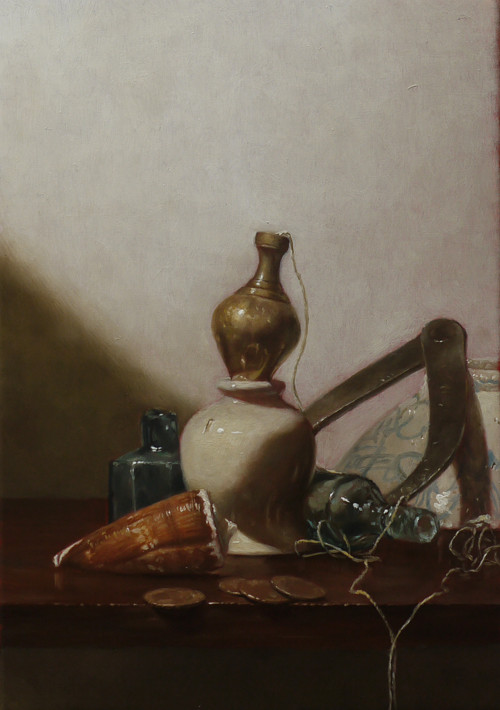

しばらく他の作品を描いて放置していましたが、完成させました。

ほとんど変化ありませんが。

真鍮には上からオーレオリンのグレーズで黄みを足しています。

真鍮には上からオーレオリンのグレーズで黄みを足しています。

あと前回言った通り壁を鉛白で塗り重ねたり、ビンに微妙に加筆したりと細々したところに手を加えたくらいです。

話は変わりますが、マロジエのメディウムについてちょっと調べようと思ってます。

▲C.ROBERSON製のMaroger Medium Soft

▲C.ROBERSON製のMaroger Medium Soft

上記画像、左はチューブから出してすぐ。右はチューブから出してナイフで練り練りして一日置いたもの。

面白いですね。

ラベルにはリンシード、ダマール、アラビアガム…とある。

練るとトロ味が出て面白いメディウムなのですが、この処方で「マロジエ」を冠してよろしいものか、ちょっと疑問に思いましたので。

なんか興味深い事がわかったらまた後日。

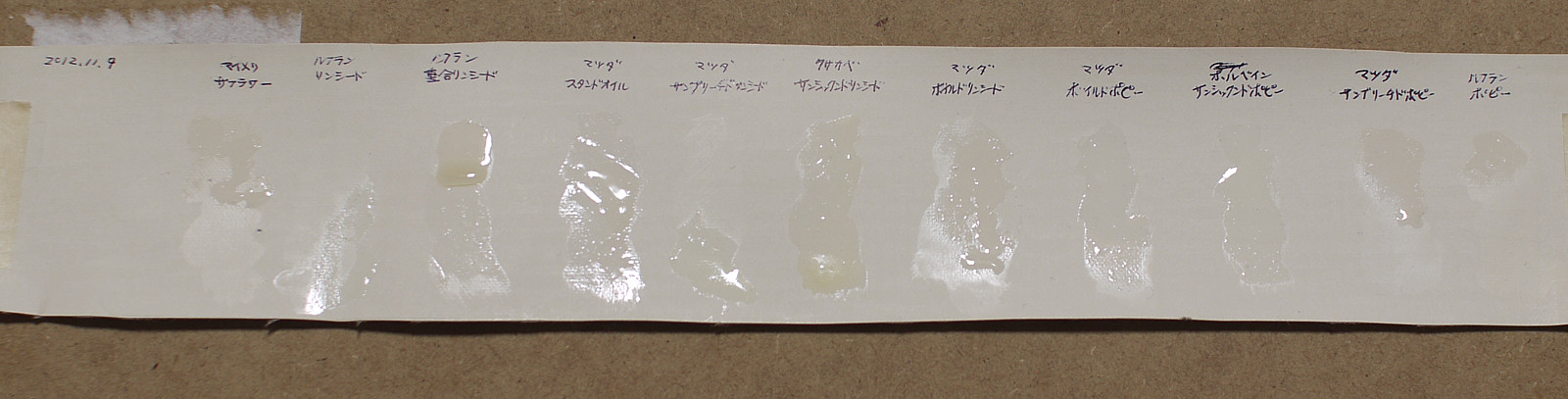

各種油の黄変度 (準備編)

毎度ものすごく簡易的で信憑性に欠けますが、手持ちの乾性油をキャンバス(フナオカF No.2フラット 鉛白油性地)に滴下して乾燥のテストなどやってみております。

この時期、非加工の乾性油単体ですとひと月たってもゼンゼン乾きません。

筆で塗ったものではなく「滴下」してナイフでちょこちょこっと広げたものですからね。

ただし画像からもわかると思いますが、部分的に吸収されて光沢を失ったものも非加工油には多く、このツヤの引いた部分を「乾燥した」とみるのであれば、二週間以内で部分的に乾いたものもあります。

20日後、全体的に指触乾燥していたのは以下のみ。いずれも加工油ですね。

・マツダ サンブリーチュドリンシード

・マツダ ボイルドポッピー(べとつきあり)

・クサカベ サンシックンドリンシード

・ホルベイン サンシックンドポピー

上記以外の、主にスタンドオイル系や生ポピー、サフラワーなどは、吸収されてしまった部分や薄い部分以外、一ヶ月たった今も乾いておりません。

マツダの加工油、「サンブリーチュド」「ボイルド」の二種は国内他社では見かけず、個人的には特殊だなと感じております。 ▲真ん中2つは瓶の奥行きが薄く油の色も薄く見えるので斜めにして撮ってます

▲真ん中2つは瓶の奥行きが薄く油の色も薄く見えるので斜めにして撮ってます

生のリンシードオイルとポピーオイルでは前者の方が乾燥は早いのですが、マツダのボイルドリンシードとボイルドポピーでは乾燥速度が逆転しておりポピーの方が早く乾きます。

色味もボイルドポピーの方が若干濃いめ。

ボトルの説明を見ると以下の違いがあります。

ボイルドポピー:熱した空気を吹き込みながら長時間ボイル

ボイルドリンシード:乾燥剤を加え比較的低温でボイル

どうも製法が同じではないんでしょうか。

また同社のサンブリーチュドリンシード、サンブリーチュドポピーは、共にサラサラで色も薄く、他社のドロっとした褐色の”サンシックンド”オイルとはまるで異なります。

こちらはリンシードの方が乾燥は早くなっています。

ところで、サンシックンドオイルとサンブリーチドオイルの違いは何でしょうか。

あるサイトでは透明容器に入れた乾性油を太陽に晒したものをサンブリーチド、水に浮かべて太陽に晒したものをサンシックンドと説明しています。

しかしながら海外ではトレイに油のみを入れて太陽光に晒したものをサンシックンドとして販売しているメーカーもありますし、両者を明確に区別はしていない様です。

特殊といえばサンシックンドのポピーは知る限りホルベインのものしかなく、これは海外サイトを探しても見当たりません。

▲左は地元画材店でホコリかぶってたもの。いつの製品かわからんが蓋のパッキンがコルクでできている。粘度が高くなっているが色味は右側の新品とほとんど変わらない

▲左は地元画材店でホコリかぶってたもの。いつの製品かわからんが蓋のパッキンがコルクでできている。粘度が高くなっているが色味は右側の新品とほとんど変わらない

乾燥が早いポピーというのもある程度需要はあるんじゃないかと思うんですが、上記製品は市販のサンシックンドリンシードと同じように水分を飛ばす加熱工程を経ている為か、琥珀色になってしまっています。

透明なものが欲しい場合は自分で日に晒しておけばいいので、海外ではみんなそうやってるんでしょうか。意外とサンシックンドリンシード製品も少ない様に思えます。

水を使わない手法であれば、トレイに出して日向に置いておけばいいので簡単ですからね。

ただ小尾修さんの話では、水を使った加工の方が乾燥は早いという事でした。

さて、樹脂や乾燥剤を添加した状態での各種乾性油のテストなど、やってみたいというか知りたい事は多いのですが、だれか手伝ってくれませんかね。

[続編]

・各種油の黄変度

・各種油の黄変度 のつづき

着色

ルツーセをかけて着色に入ります。

仕上げられる部分は一気に仕上げるつもりで描いてゆきますが、色によっては一発じゃ描けないよってものもあるのでそういう部分は焦らずできるところまで。

ルツーセはダマール(ダンマル)樹脂をテレピンに溶かしたものを使用。

ダマールは乾いたあともテレピンやペトロールなどに簡単に溶けます。

つまり絵具層の間に溶けやすい軟弱な層がサンドイッチされる事になり、よろしくありません。(特に厚塗りは絶対に避けるべきです)

そこで層の強度を高める目的で、リンシードを加えています。

こうすることで早すぎるルツーセの乾燥を抑えるリターダー効果も得られます。(青木先生処方)

個人的な使用感では、市販の合成樹脂ルツーセは半分に薄めても非常に濃く、厚い層を形成してしまうので、あまりよろしくありません。

まあ一般的にはこちらの方が使われている率は高いので描き方にもよるんでしょうけど、私には向いていません。

テーブルの線がちょっと下がってしまったのでもうすこし上げてやるか、コインか何かを手前に置いてやろうと思います。

背景にもあるものを入れるかどうか、ちょっと迷っているところ。