ちょうど描き上げたのがあったので、今年も写実絵画啓蒙活動の一環として出品しました。

まだ審査があるんですが、フライング告知します。

巷では既に写実ブームとからしいすが、私の絵が売れまくってしょうがないという訳でもないので「写実ブーム」の写実と私のやってる事とは何か違うのかも知れません。

大きさは530x333mmと、恐らく展示される中でも最小でしょう。

大きさは530x333mmと、恐らく展示される中でも最小でしょう。

巷の公募展ではこぞって規定上限サイズのデカイ作品ばかり並んでいるわけですが、それをよしとは全く思っておりませんので毎回私のが飛び抜けて小さい作品でも悪しからず。

あと「よそで発表済みの作品は受け付けない」というのも謎ですよね。

今回みたいな地元の小さな美術展ですらその制限は設けてあるんですが、

いい作品はいろんなところで賞総なめにしてもいいんじゃないかと思いますよ。

いい作品ならどこかでみたものでももう一回見たいんじゃないかと思いますよ。

まあ描いた絵ってのは早く売れてもらう方がよかったりもするので、ずっと手元に置いておいて色んな公募に出して回るとか、翌年も出品するってのも現実的ではないとも言えますけども。

反面、年に1枚くらい公募展向けのデカイ作品描くんだとするなら、それ一箇所に一回こっきりしか出品できないってのは酷な話とも言えますね。

デカイ作品は売れれば実入りは大きいけど、なかなかスッとは売れませんし。

今回も拙作にはガラスなど入れておりませんので、マチエールも存分に観察いただけるかと思います。

完成後の乾燥期間が十分とれなかったので仮引きニスなどはかけておらず統一感に欠ける部分もありますが。

最近の拙作の中では比較的フラットです。

大牟田文化会館

10月28日(日)~11月2日(金)

10:00~17:00(最終日16:00)

日本画・書道・染色・陶芸は後期と分かれてます

11月6日(火)~11日(日)

保存修復シンポジウム

「西洋絵画の画材と技法」の管理人さんから情報を頂きまして、先日東京で開催された「文化財をまもる-日本における「西洋画」の保存修復-」ってシンポジウムに参加して来ました。

今回講演された方々の中では歌田眞介さん(油絵を解剖する―修復から見た日本洋画史 (NHKブックス))、山領まりさん(山領絵画修復工房「絵画修復報告 7:和田英作《マダム・シッテル像》の修復」)、森田恒之さん(「画材の博物誌」「絵画材料事典」)のお三方が、本の中で知ってる方々でありまして、まあそうそうたる感があったわけであります。

ただ描き手にとってただちに有用な情報というものはあまり無く、我々にとってはいかにして堅牢な、あるいは修復に耐えうる画面を構築するかがテーマなのですが、会の方々はすでに目の前に修復が必要な作品が存在しているというところが立脚点であって、いかに修復すべきか、いかに残していくかという思考の様で、いまいちこちらサイドとは噛み合わない感を持ったのは私だけではなかった様です。

内容の多くは本で知り得る情報のおさらいでしたが、個人的には脂派の作品がキシレン、トルエンなどへも耐性を示すという試験表のスライドや、森田さんによる金属顔料の異種接触により発生する電流がヒビに影響を与えるのではないかとの仮説が興味をそそられました。

貴重な作品に最先端の高度な技術でもってあたる話もいいですが、個人的には町医者も必要だろうと思ってます。

ネットの掲示板などでもなにかあると「素人は触るな、専門家にみせろ」という意見ばかり見ますが、修復が必要な全ての作品が専門家のところにどっと押し寄せれば絶対に修復家が足りないわけで、料金もいくらかかるかわからないようなところに相談するという心理的的なハードルもあって、結局放置され朽ちていく作品がほとんどであるのが現状ではないかと思われます。

「お絵かき教室」はどこにでもあるんだから、修復教室もあっていいんじゃないか、いやむしろ描く事と併せて最低限の保存・修復の知識と技術が伝えられても良いんじゃないかなどとも思いますけどね。

この場合は町医者というより民間療法でしょうか。

絵画を教える教室で簡単な修復にでも触れてるところって、飯田さんの研究所やその後身(というと語弊があるか)であるアトリエ・ラポルト以外にいくつ存在するんでしょう。

修復の研究対象といえば、芸大などでは昔の生徒の課題作品を修復の授業で使っているという話も出まして、芸大みたいな(国内では)歴史の長い機関には各時代の良い作品・悪い作品が残ってるでしょうからそりゃあ理想的な環境だなと目からうろこでありました。

そうやって過去の堅牢な作品にもひどい描き方されてた作品にも実際触れながら研究ができているのですから、現在の芸大ではさぞ堅牢な油彩画が描ける指導がなされているはず…なんですけど実際どうなんでしょう。

ここでも修復と製作の間に隔たりがありそうな気がしないでもありません。

日本放送出版協会

売り上げランキング: 316460

絵画修復報告〈No.7/2006〉油絵の修復―和田英作『マダム・シッテル像』

山領絵画修復工房

売り上げランキング: 912078

Proportional Divider

Proportional Divider=比例コンパスというものがありまして。製図用の道具です。

これはデッサンに使えば対象物のみかけの大きさを任意の拡大率で紙の上に写し取れるという強力なツールとなるわけですが、なんでこれが日本では画材として流通してないのか大いに疑問であります。

理由の一つとしては製図用のクソ高いものしか製品として存在しない事が挙げられましょう。[参考]

あとは測り棒は使うくせに「道具に頼ると上達しない」という意味不明な宗教上の理由によるものでしょうか。

文章でこれがどう便利なのか説明しても伝わりにくいので、下記リンク参照してください。

英語サイトですが、動画みればわかります。

http://www.accurasee.com/divider.html

アメリカでは画材として単純化されたものがいくつか販売されています。

で、買ってみました。

製図用のが1万円以上するのに対して$12.99は格安です。

良い製品だと思いますが、プラスチック製だし正直なところ500円くらいで出せんかいなという質感ではあります。

需要少ないから無理でしょうけど。

製図用と異なり交点が無段階調整ではなく飛び飛びなので、比率の微妙な調整は自分と対象物の距離などで調整する必要があります。

まあコツやら慣れやらそれ相応に必要ですけど、棒使って測るより12倍はイイと思いますよ。

原理は単純なので、厚紙と画鋲でも作れますね。

ヒマがあったら木工でDIYしてみようとも思いますが、ただ「X倍にしたい」という場合の交点の位置は単純に”棒の何分割の位置”とかでいいのか、計算して交点の位置を求めないといけないのか、無学な私にはわかりません。

だれか教えてください。

ちなみに言っておきますが、正確な比率で対象物を紙に写しとることがデッサンや写実絵画にとって最重要であると言ってるわけではございませんので勘違いなき様。

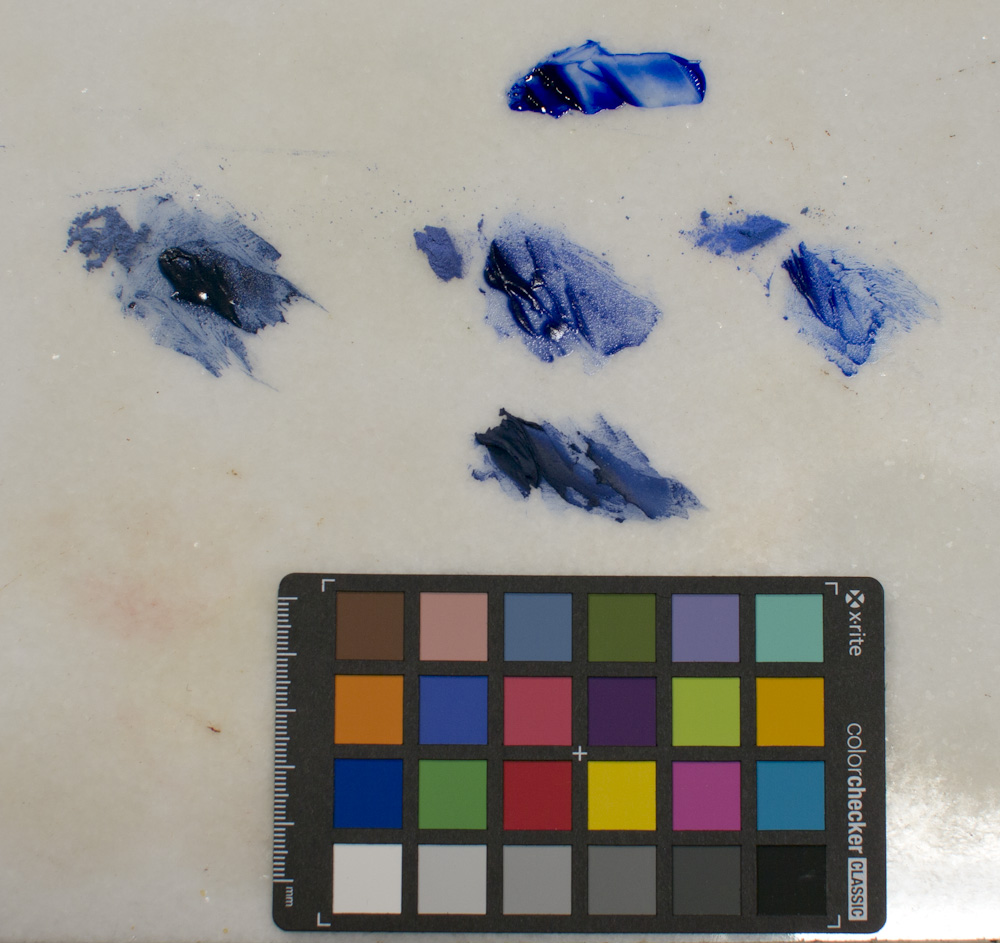

久々にラピスラズリ顔料ネタ

以前紹介しました高森氏のHPに、当方がラピスラズリから抽出した天然ウルトラマリン顔料と、彼が抽出したものなどの顕微鏡写真を掲載頂きました。

なかなか興味深いというか画像見るだけでもキレイだし面白いのでぜひ。

http://www.yukio-takamori.com/chemistry-of-paints/

掲載されているサンプルは適当に二種類を選んで送りつけたもので、どの原石から何番目に抽出されたものかとか、そういうデータは一切とっていなかったもんですからまあ見る側もテキトーに見てください。

片方にだけ雲母状物質(恐らくパイライト=黄鉄鉱でしょうけど正確に同定していないという意味でこういう表記にされてるのかと)が含まれるという事なので、違う原石からのものだったかも知れません。

手持ちの原石では、パイライトを多く含み、細かいカルサイトがまんべんなく含まれる石の方がもともと濃くて良い青色をしています。

抽出作業等の詳細については、以前の記事を参照ください。

当ブログの以前の画像は色味がめちゃくちゃだったりしますので、再度撮影しました。

撮影環境が結構いい加減ではありますが、カラーチャートも写しこんでますんでマクベスチャートをお持ちの方は比較してモニタ調整するなり脳内変換するなりして見てください。

(ちなみにこんなちっさい色が並んでるだけの紙きれでも1万円以上したりします)

こちらの環境と全く同じ色味で皆さん方のディスプレイで表示させるという事は実質不可能なのですが、キャリブレーションされたAdobeRGB対応のディスプレイをお持ちでカラープロファイル対応のブラウザを使って見ればほぼ同じ色で表示されるんじゃないかと思います。

「何言ってるかわかんね」って方(特にWindowsユーザー)は概ねハデな色味で表示されてると思いますのでそのつもりで見てください。

中央上=合成ウルトラマリン(レンブラント製) 左=原石を砕いたもの 中央=同左(異なる原石) 中央下=中央の顔料をさらに細かくすりつぶしたもの 右=抽出作業を経たウルトラマリン

練ってあるものはリンシードオイルで練ってます。

左と中央は原石をただ砕いてすりつぶしただけ(両者とも250メッシュのフルイを通したものでほぼ顔料径は似たり寄ったりかと)のものですが、かなり色味が異なります。

いい原石は砕いただけでも十分に良い青が採れるという事が想像できます。

ここから抽出されるウルトラマリンも元の石によって色味がかなり異なりますし、中央と中央下を比較してもわかる様に同じ原石でも粒子径によって色味が変わるという事は以前も述べた通りです。

上記二種ともラピスラズリ原石です。不純物の含まれる率などもありますが、青みの部分(ラズライト)の色味が元からかなり違っているのが分かります。

上記二種ともラピスラズリ原石です。不純物の含まれる率などもありますが、青みの部分(ラズライト)の色味が元からかなり違っているのが分かります。

抽出されるウルトラマリンも、多くは原石の質に依ります。

ステンレスでも錆びます。

長らく…といっても2年ほど放置していたキャンバスを剥がしました。

長らく…といっても2年ほど放置していたキャンバスを剥がしました。

たしかホルベインのタックスだったと思いますが、ステンレス製です。

サビてます。

木枠に埋まっている部分がサビており、表面に出ている頭の部分は平気なので、湿気を吸った木に長時間触れている事が問題なのでしょうか。

畳に接した辺のタックスのみがここまで錆びていましたので、やはり湿気の問題だとは思います。

異なる金属同士を接触させそこに水がかかると電気が流れて腐食する=サビるのですが、これをガルバニック腐食といいます。

ステンレスの流し台にヘアピンとかクリップを置いておくと見事に錆びるのはこの為だそうです。

もしかして金属製のタックスやステープルと、地塗り材に含まれるチタンや亜鉛、そこに湿気が加わる事によってガルバニック腐食が引き起こされてるのか…?

という素人考えは飛躍しすぎでしょうか。