バルサムと言うと端的には松脂の事を指しますが、モミやコパイフェラ(マメ科)から採れる樹液もバルサムと呼ばれるので、もうちょい正確に言うと揮発性油を含む高粘度樹液の総称といったところでしょうか。

透明度・粘度が高く塗料に添加する事で強い光沢と可塑性を与えることができ、油彩メディウムの添加物として、またヴァイオリンのニスや木工ニスとしても古くから利用されてきました。

近代では合成樹脂が登場するまで光学レンズやプレパラートの接着剤としても使われてきましたのでそちら方面の方々にも耳慣れたものかと思います。

油彩に必須の揮発性溶剤であるターペンタイン(テレピン,テレビン)は、このバルサムを蒸留して得られます。

一方、蒸留で残った固形物はロジン(コロホニウム)となり、ヴァイオリンの弓に塗ったり、野球のロジンバッグの様にすべり止めとしても利用されます。続きを読む →

銅板支持体の下処理 ~Technical Bulletin Vol.20より

ナショナルギャラリーの「テクニカルブリテン」Vol.20に銅板油彩画に関する記述があるとの情報を得ましたので、いつものごとくgoogle翻訳にお世話になりながら見ていきます。続きを読む →

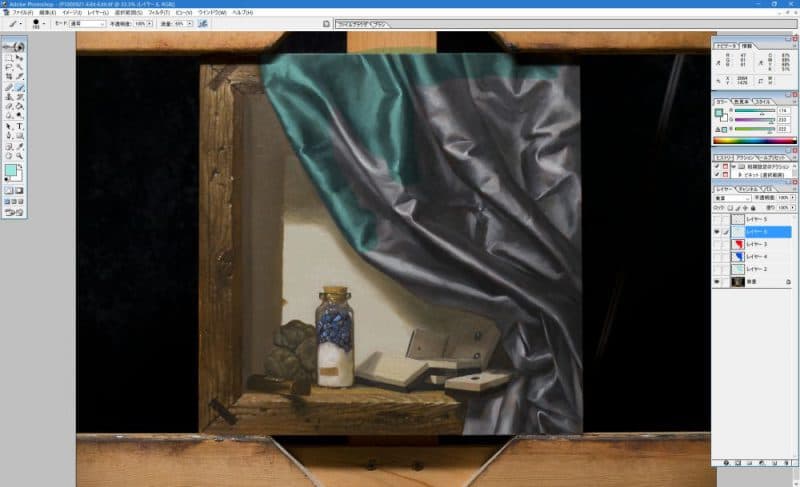

グリザイユ+グラッシのエミュレーション

布で半分隠れた構成の作品を描いています。

今回、こちらの布の部分はグリザイユ(白+黒での描画)で描いたのち、グラッシ(透明な層)を重ねるやり方で着彩します。

いわゆる「グリザイユ技法」ですね。続きを読む →