キャンバス木枠関連ネタをひとつ。

「American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works」

略してAICってなんだかわからない組織のホームページの一部(wiki)らしいですが、歴史上の様々なタイプのホゾ組みなどが図解で紹介されております。

→こちら

クサビはもとより、近代の機械式の木枠拡張器(?)についても網羅されております。

時代別タックスの特徴や「号」規格の表、キャンバス裏面の保護についてなども。

このサイト、なんだか情報量が膨大っぽくてかなりそそられるんですが、毎度の如く言葉の壁に阻まれ。

英語読める方、面白そうな記事あったら教えてください。

GIOTTOチョーク

以前LYRAチョークが失敗であった事は報告しました。

GIOTTO ROBERCOLORってチョークが検索でよくヒットし、説明には「フランスシャンパーニュ地方の真性白亜使用」とあり良さそうな雰囲気。

GIOTTOもLYLAも同じFilaって会社(に吸収された?)なんですけどね。

もうかれこれ半年前にドイツから購入しました。

100本入りで2.88EUR。1本4円に満たない安さ。

結果、アタリでした。

フランスのチョークと同じく、硬くて付きの良いものです。

かつ軽く拭き取れて画面も汚れない。

▲布にとりかかる前にチョークで細かい模様を下書き

▲布にとりかかる前にチョークで細かい模様を下書き

▲持ってるのはサンギーヌですが…両頭ホルダーで片方チョーク、片方サンギーヌ?

キャンバスの張り方

以前「角から張る」手法を紹介しましたが、今回はまた別な手法を紹介。

打つ順番の違いだけなので、「角から張り」よりもとっつきやすいかと。

アメリカの画材通販サイトのレクチャーページより。

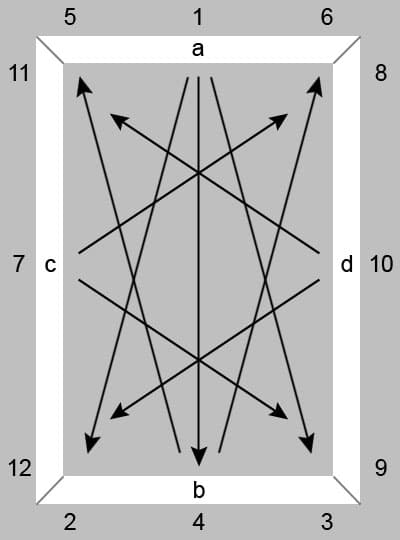

中央から対辺の角へと張ってゆく手法。

まあ直感的にわからんでもない感じです。

角まで打った後の張り方については不明で、この後は適当に打てという事なのだろうか…

「最後にクサビを挿して小さいハンマーで打ち込み、テンションをかける」とある。※

→詳細こちら

※クサビの使い方については「差し込んでおくのみで、ゆるんで来た時に使う」という資料と「キャンバスを張った最後にクサビで”シメ”のテンションをかける」というものがあり、この記事を見ても本来の用途は別にして個々人で適宜活用されている模様。

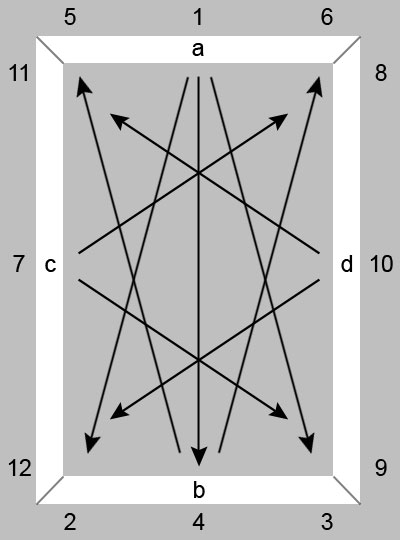

次はイギリスの絵画販売サイトらしき所から。

一方向に回転させながら打つのかと思いきや、よくみると180°回転させて90°戻してまた180°回転させて90°もどして…の繰り返しで、ぐるんぐるん回しながら打たなければならない大変な手法。

画像の木枠にはクサビを挿す穴も見られないし、イギリスではポピュラーではないのか?

キャンバス布の「余り」をカットしてあるのも頂けない。

→こちら

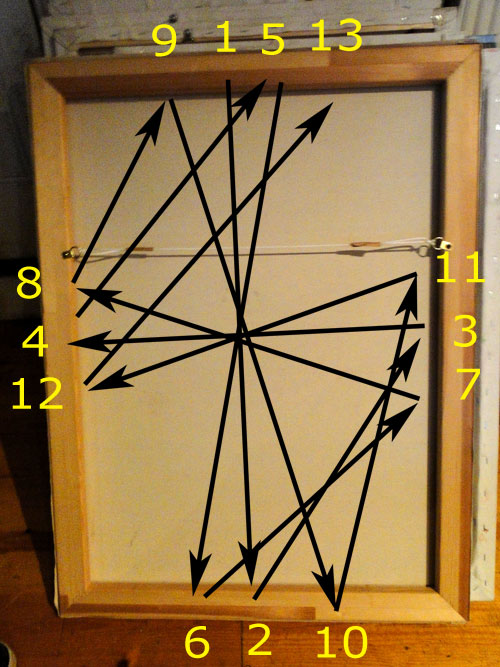

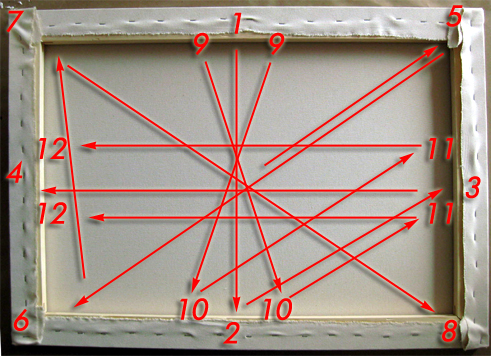

次に最初の通販サイト併設のブログらしきページより。

割とオーソドックスな手法ですが、十字にテンションかけた後、先に四隅を張っておくというもの。

(以前K込氏に教わった手法と同じかと。)

9と10はクロスして打ってるのになぜ11と12は平行に打ってるのかが謎。

クサビが付いてないけど、穴はあるので差し込んでないだけ。

→こちら

さてどの手法が一番良いのか、皆さんどんどん試して結果を教えてください。(他力本願)

シルバーホワイトの乾燥速度について

掲示板の情報によると、信憑性は全く不明だが以下の様に書かれている。

古典的な手法による鉛白の抽出では酢酸鉛が入るので乾燥が早い。

近代的手法では比較的乾燥は遅い。

Traditionally, lead whites used to contain a certain amount of lead acetate due to the method of manufacture, and this made lead ions more readily available due to its higher solubility product, thus causing more rapid drying. Modern lead white is basic lead carbonate, without acetate.

テレピンかテレビンか

「テレピン」は誤りで「テレビン」が正しいという意見を散見します。

広辞苑によるとポルトガル語のterebintina(テレビンチーナ)から派生した語らしいけどterebinという語は存在しないので「テレビン」でもおかしい。

まあでも広辞苑に「テレビン油」というのが載っているので、日本語としては「テレビン」が正解なんでしょうな。

「テレビン」はフランス語だと言ってる人もいますが、仏語ではterebenthineでカナ表記するとテレバンティン、実際の発音はテヘボンティヌに聞こえる。

まあすでに商品名に「テレピン」と付けたものがあるので、テレピンは間違いであるというのは「ヘッドホンステレオをウォークマンと呼ぶのは間違いである」と指摘するのと似ていると思ってます。

※「ウォークマン」はSONYの商品名で、他社製品は「ヘッドホンステレオ」や「携帯型ステレオカセットプレーヤー」と呼ぶのが正解らしい。

外国語なんで音が全く異なるのはしょうがないとして、いわゆるテレピン油が各国語で個人的にどう聞こえるか以下にまとめました。

英語圏では「トゥーペタイナ」 turpentine

フランスでは「テへボンティヌ」 terebenthine

イタリア語では「トレメンティーナ」 Trementina

ドイツ語では「ターペンティン」 Terpentin

テレピンもテレビンもありませんが、どっちかというと英語圏の”pe”は半濁音の「ピ」に近いかと。

wikiによると英語のturpentineはギリシャ語のτερεβινθ?νη(テレビスィニ)から派生したものであり、テレビンの木をterebinth(テレベンス)と呼ぶとの事。

テレベンスはたしかにテレビンに似てますが、そりゃ木の事で精油ではない。

フランス語のterebinthe(テレバンス)も精油ではなく木の事です。

他方、テレビン油に含まれる炭水化物や樹脂酸を指して「terpen」としたものがありまして(今は意味が異なるらしい)、これは和名が「テルペン」であります。語源はturpentineだそうですが、より「テレピン」に近い語であります。

日本の「テレピン」は「テルペン」から来たんじゃないかと。

ここはひとつ、私が「テレビン」はterebinth=テレピンの木、「テレピン」はterpen=テレピン精油に含まれる物質…から派生した、実は別々の語であって、どちらもテレピン精油の事を指しておらず間違いであるという説をぶったたき出してさらに混乱させてあげましょう。

まあ「ターペンタイン」は商品名としても存在しますし、そう呼ぶのが一番無難です。