保存の観点から言うと、キャンバスは動かない方がよいでしょう。張りが無くブヨンブヨンになったキャンバスはいけない。

またキャンバスを固定している木枠も動かない方がよろしいでしょう。

しかしいずれも気温や湿度によって、特に日本に於いては季節毎の差が激しく、大いに伸びたり縮んだりを繰り返していると思われます。

海外ではどうもキャンバスはユルユルに張るのが伝統(?)の様で、それらからすると日本人はキャンバスを張りすぎなんじゃないか、一体どれくらいの張力でもって張るのが良いのか…というギモンがしばしば湧いてきますが、できるだけ伸縮の差が少ない様に、根限りの力でもってピンと張るのがよろしいと飯田達夫さんも言われてました。

※ただし貧相なキャンバス生地はすぐに破けるし、地塗り層に亀裂を生じたりもするのでその辺りは経験から適正なテンションを探るべし。

さて今回は木枠の方に注目するのですが、市販の木枠はホゾの切られた木の棒4本(大きいものは中桟が入り5~7本になる)を四角く組んで、それにキャンバス生地を張るという形になります。

木枠は手やトンカチでもって組むもんですから、手やトンカチでバラす事も可能でして。

つまりそのままでは完全固定がなされないわけです。

一般的に、木枠を接着剤や金具でもって固定するという文化は日本に無い様です。

ヨーロッパやアメリカの木枠を見ると、木枠の内角にクサビを挿す事ができる様になっており、キャンバスがゆるんで来た際にクサビを打ち込んで木枠同士の接合部に間隙を開ける事でキャンバスのゆるみを取るという仕組みが一般的になっている様です。

これは日本では珍しく、特別に注文しなければまず見かける事はありません。

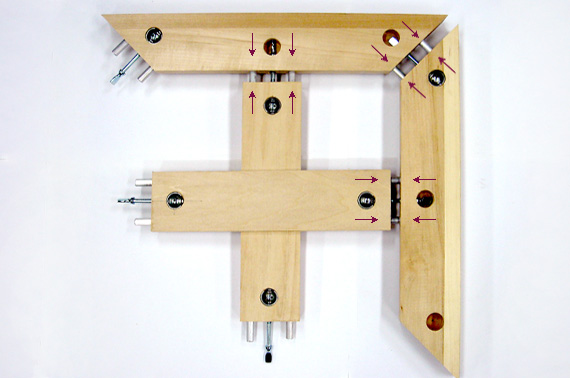

他にも木枠にターンバックルを埋め込んだり取り付けたりしたものもあって、いずれも将来、木枠接合部に隙間を持たせてキャンバスにテンションをかけて張りを戻すという考えから生まれたものかと思われます。

(ターンバックルのようなものですと、伸縮自在なので無駄に広がった隙間を狭める事も可能)

しかしながらこれらのシステムには欠陥がありまして。

キャンバスが木枠に固定された部分はそのままに、木枠の角のみが広がる仕組みである為、キャンバスの角のみに他より強いテンションがかかってしまう事になり、保存上よろしくありません。

見かけ上の、その場しのぎの張り直しには非常にお手軽で有効な手段に見えますけどね。

時間が経つとキャンバス角に特徴的な亀裂が入る事になる様です。

ゆるんだキャンバスは一度木枠から取り外し、ちゃんと適正なテンションで貼り直すしかないでしょう。

それでもブヨンブヨンになったキャンバスをそのままにするよりも良いという考え、あるいは貼り直す事の困難さなどを天秤にかけて、欠陥のある方法を採用しているのか。

まあとにかく、どのみち日本の木枠はクサビも付いてないし、木枠を固定せずにおく必然性が何かあるのかギモンであります。

温湿度による木材の伸縮や、経年による木材の痩せ・変形を、木枠が微妙に動く事でいくらかでも吸収する機能があるとすれば、固定しない方が良い事になりますが、そんな事提唱してる人は見たことがありません。

逆に伸縮を最小限に抑え、木枠接合部のズレを生じる事を防ぐ意味からも完全に固定されていた方が良いのではないかと。

そのような判断もあり、最近の私は冒頭にある画像の様に、金属プレートでカッチリ固定しております。

問題ある様なら外せばいいだけの話だし。

※普通のホームセンターで手に入るプレートです。

固定した方が良いという確信を得られたらコストと時間節約の為、プレートではなく接着剤に移行するやも知れません。

キャンバスの消費期限

安物USBマイクロスコープを買って市販のキャンバス生地を拡大してみました。

(同じ倍率で撮った裏面の画像を表面拡大図の下に載せました)

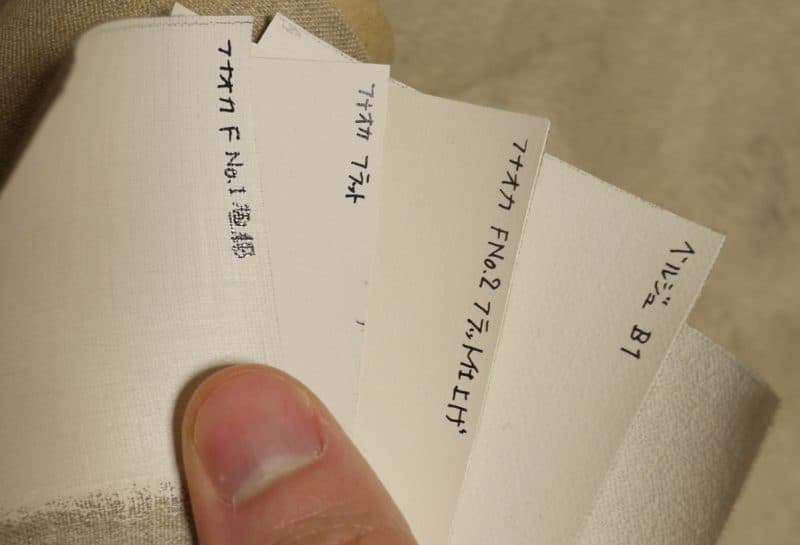

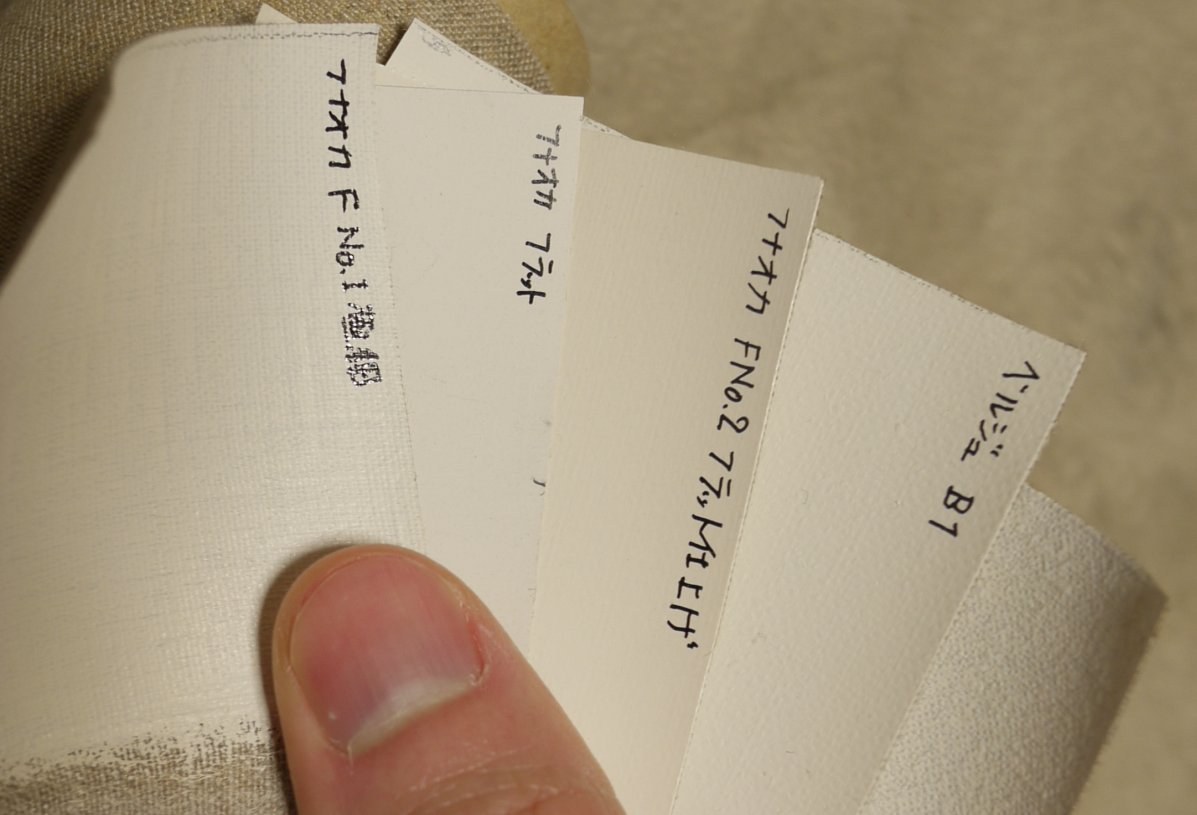

▼フナオカで一番細目のF No.1 極細 購入から2年

▼F No.1フラット仕上げ(たぶん) 黒い線は大きさ比較の為の髪の毛です。布目は埋まってフラットだけど表面がザラついており、何かしらの粒子が見えます。

▼F No.2フラット仕上げ F No.1と違いザラつきは皆無。 ついこないだ購入。

さてここからが恐ろしい。

両者4~5年間、引き出しにしまっておいたキャンバスの切れ端。

▼ベルジュB1

▼クレサン#13

一番のお気に入りだったベルジュ製キャンバスは目に見えない亀裂がかなり入ってます。

極端に曲げた状態での保管ではなかったのですが。

(ベルジュは曲げるとヒビが入るとは一昨年あたりにも報告しました。)

クレサンに関しては丸まった状態で保管していた部分に画像の様な亀裂があったけど平らだった部分は健康。

国外のキャンバスメーカーによるものがヒビ入るというのではなく、手持ちの古いキャンバス生地がたまたま上記2つだったという話ですので。

フナオカがどうなるかは、また数年後に覚えてたらレポートしましょう。

フナオカのフラット仕上げは購入にあたって「丸めたまま保管せずすぐに張る事」と注意されます。

早く張れば本当に割れないのかという疑問はありますが、理屈で考えても地塗り面を内側にして巻いた状態で乾燥してしまっては、広げた時に塗料が引っ張られて割れるというのは判ります。

同じ理屈から作品を木枠から外し丸めて保管する場合も、描画面を外にして巻くべしと言われております。

厚塗りのフラットキャンバスに限らず、やはりキャンバスは総じて早めに張ってあげた方がよろしいようで。

「牛乳を注ぐ女」のテーブルは六角形 …のその後

以前、こちらのブログで「牛乳を注ぐ女」のテーブルにまつわる俗説(パースが狂ってるとか台形だとか五角形だとか)を一蹴してあげました。

→こちら

なんだかやたら詳しいフェルメールのサイト(essentialvermeer.com)にメールしても「我々は台形だと認識している。その他の意見はオランダの美術館にきいてくれ」と言われたので、その通りアムステルダム美術館にメールするもシカト食らってはや一年近く。

フェルメール関係の本を多く書かれてる小林頼子さんにでも教えてあげて、日本から間違いを正していって貰おうかとも思ってましたが、たまたま先のessentialvermeer.comの「牛乳を注ぐ女」のページに久々にたどりついたところ、なんと私の説が載ってるではありませんか…。

[下記 絵の下の「Special Topics」から「Vermeer’s big mistake ?」をクリック]

http://www.essentialvermeer.com/catalogue/milkmaid.html

▼essentialvermeer.comの説明図

▼以前こちらで解説した図

残念ながら「私の説」というのはウソで、オランダのTaco Dibbitsって芸術専門家とかいう御仁による説として紹介されていました。

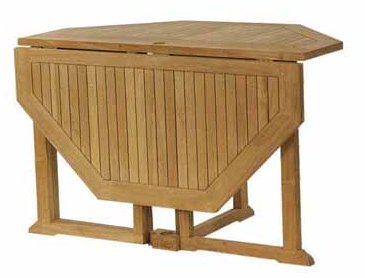

内容はというと、広げると八角形になる折りたたみ式テーブルの片方を畳んだ状態である事が明らかにされた…との事。

要するにこういう事です↓

折り畳みテーブルの片方を畳んだものという発想はありませんでしたが、六角形なのは以前の記事で示した通り、見りゃ判るでしょって話で、オランダの専門家がなんぼのもんか知りませんが私の時は適当にあしらいやがってこのやろう。

Taco Dibbitsってダレだよと思って調べてみると、私のメールをシカトしたアムステルダム美術館の、キュレーターの方でした。

六角形なんてのは関係者にはとうの昔に当たり前に判ってて、どこの馬の骨かもわからんやつから来たメールになんか返事をよこす気にはなれなかったんでしょうかね。

しかしこちらにも書いたように、他の作品にも六角形天版とおぼしきテーブルというかチェストというか…が描かれているし、布が掛けられているのになぜ折り畳みテーブルと断定できたのか疑問ですが、フェルメール宅に折り畳み八角形テーブルがあったという資料でも見つかったんでしょうか。

ちょいと問い合わせてみましょうか。

東京富士美術館2

今回はデ・ヘームの観察。

前回同様豪華な額です。

前回同様豪華な額です。

こういった額はおそらく購入した金持ちが入れ替えたもので、作家の意図ではないと思うべきでしょう。

つまり購入者の感覚がヘボだと、いくら美術館に飾ってあるからといっても絵と全く合ってない組み合わせになっちゃってる場合があるという事です。

そのヘボな組み合わせをそのままにする美術館というのは、同じくヘボとみなすべきか、ヘボな組み合わせがなされた歴史的事実をも含めて「保存」しているのだと取るべきなのか。

この作品と額の組み合わせが合ってないってワケではありませんちなみに。

▼支持体はキャンバス。若干布目が見えるがヒビによる凹凸の方が目立つか

▼個人的には若干いやらしい感じも受ける描き込みっぷり。水滴がゼリーみたい。

まだらに変色したニスとおぼしき跡が見えます。

まだらに変色したニスとおぼしき跡が見えます。

よく観察するとヒビに沿った部分が明るく、ヒビの無い部分が褐色になっています。

恐らく絵具が反った状態で割れているため、ニス除去の時にヒビの線に沿った部分が多く除去されたのでしょう。(下図参照)

もしくは、ヒビが入ってからかけられたニスが変色したものなのか。

矢印で示した部分などは、他の部分と比較していいかげんすぎるほど。はみ出してんじゃないの?という気もします。

矢印で示した部分などは、他の部分と比較していいかげんすぎるほど。はみ出してんじゃないの?という気もします。

離れて見たらわかんないので問題なしという事なのか、洗われて(=ニス除去作業)落ちちゃったのか。

下層の赤い部分が所々見えています。

東京富士美術館

古吉さんから情報頂いて仙台への道すがら、東京富士美術館に行って参りました。

八王子駅からバスで10分くらいでしょうか。

作品には邪魔くさいガラスがはめられていますが、一部を除き写真撮影が可能です。

しかしあまり接近すると注意されるので(侵入禁止ゾーンが床にテーピングされている)、肉眼での観察にはちょっと物足りない感が残ります。

それでも企画展の無い平日は閑散としているので、国内ではかなりすばらしい観賞環境にあると言えましょう。

展示は時代ごとに部屋分けされていますが、いきなり暗い部屋からはじまるので、目が慣れずに見えにくいこと。

次の部屋にソファーがあるので、そこに座ってしばらく目をつぶって瞑想でもするのが吉。

一応作品は撮影してきましたが、RAWで撮ったつもりがJPEGで撮ってしまっておりました。

照明が暗いので微妙なピントズレと手ぶれが痛いです。

美術館の外観や展示室の様子は撮り忘れました。というか、必要もないので。

比較的まともに撮れてた中からちょっとだけご紹介。

▼ニコラ・ド・ラルジリエール(1656-1746) 「若い婦人の肖像」

いい額です。

上下左右と45°の位置にアクセントがあり、画面構成、分割線を誘導する額装は、モールディングでは不可能です。

四角い額に丸い窓を開けた”エセ”オーバルも散見されますが、これは完全にキャンバス(木枠)から楕円形の真性オーバルでしょうか。

私もいずれ描いてみたいと思いますが、額は完全オーダーメイドになるので大変そうです。

多少布目が見える地。

完全フラットではありませんね。

装飾部分を観察すると当時の絵具がどんなものだったのか想像されます。

現代のチューブ絵具とは異なり、明らかにトロリとした絵具だったでしょうけど、ここではニスの効果もあってより滑らかな絵具で描いた様に見えるので、そこは割り引いて観察すべきではないかと思われます。

自分の絵でもニスをかけるとマチエールが滑らかになって、多少トロっとした絵具を使った様に見えます。

レース部分、白い絵具の凸部周辺、凹部に溜まったのはグレーズではなく変色したニスでしょうかね。

修復を経て除去しつくされなかったニスがより凹凸を強調している様です。

肌の部分でそういう事が起こっては困りますから、描き手は肌のマチエールに注意を払うべきでしょうし、こういった感じの絵では結果的に肌とその他の部分は明らかに筆触が異なります。

修復家もその点は気を付けるんでしょうね。

余談ですが、飯田達夫さんによると「日本人の絵はマチエールがカサついてて、修復時に綿棒の綿が引っかかってイライラする」という事でした。

▼イアサント・リゴー(1659-1743) 「婦人の肖像」

ラルジリエールの隣にあった本作はなんだか似たような雰囲気でありますが、リゴーとラルジリエールは友人だったそうです。

キャンバス表面の反射具合から、オーバル木枠である事が判ります。

こちらはまた立派な額ですこと。

ネームプレート付きです。

こちらも服の装飾をみると面白いですね。

この感じ、手持ちの絵具では再現不能だと思います。

キリがないので残りはまたいずれ。