以前から何度か記事にしてる小屋裏収納の製作状況のご報告を、自分用のメモも兼ねてカンタンにまとめます。

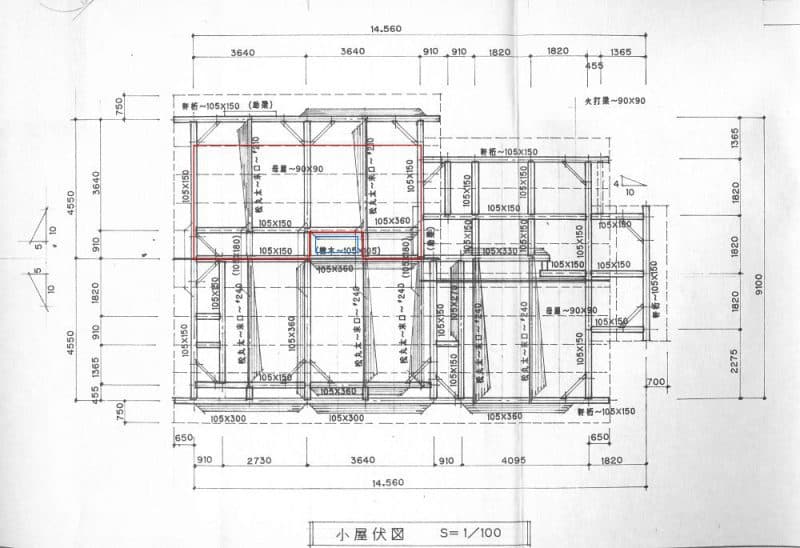

まずは我が家の小屋裏伏図をば。

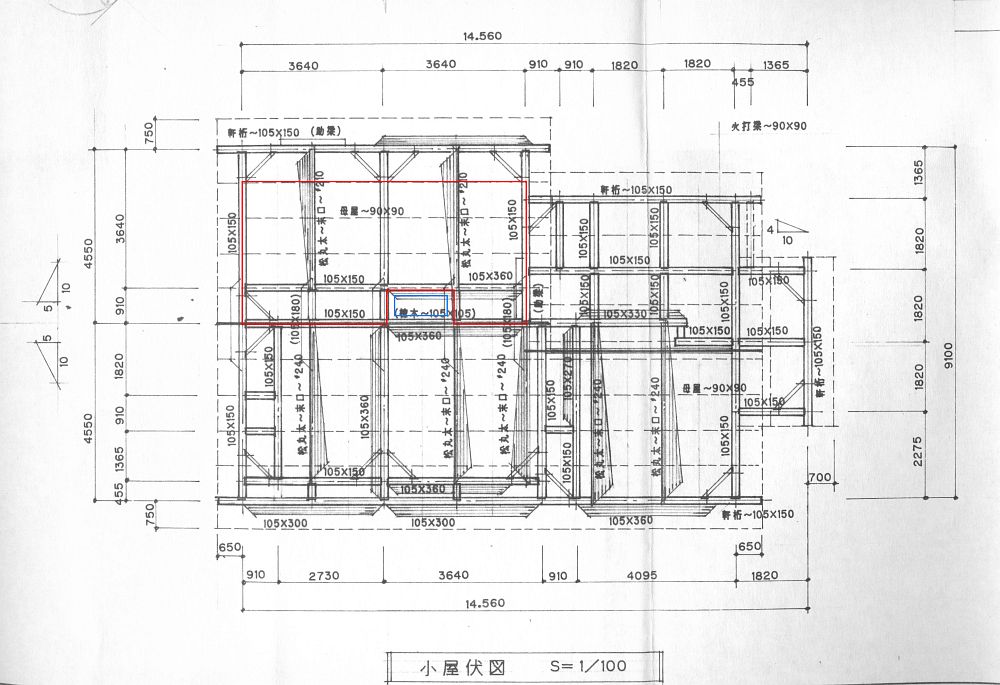

▼赤い線で囲った部分に床をはる。青い枠は小屋裏への入り口(収納階段)

軒に近い部分は狭くて工事不能かつ収納として使えないので施工しません。

軒に近い部分は狭くて工事不能かつ収納として使えないので施工しません。

上記赤線の部分だけで15畳の収納空間が確保できます。

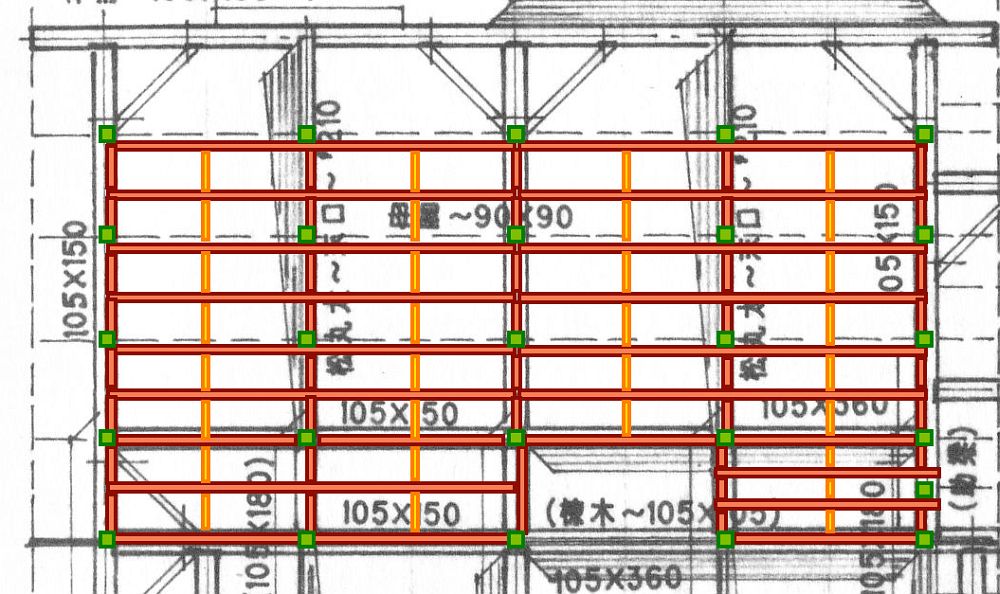

基本的には1820mm間隔の梁の上に直交する形で根太(図中オレンジの材)を渡し、根太同士を2×4材(図中黄色)で補強。その上に合板を張って床とします。

緑色は小屋束(梁からのびて母屋を支える柱)で、これを避けながら根太を渡します。

オレンジは45x90mmの杉材。黄色は2×4材(前者より若干細い)。

オレンジは45x90mmの杉材。黄色は2×4材(前者より若干細い)。

根太も全て2×4でやる方が接合金具も豊富でやりやすいかと思いますが、木材屋さんのアドバイスで床のしなりと価格を考えるとコッチの方が良いって事で若干太めの材を使う事に。

その代わり根太のスパンは455mm間隔と、広め。

より強度を増したいなら300mm間隔にした方が良いでしょうが、そんな重たいもん持って上がらないのでこれでヨシ。

根太と根太の間には補強材を入れましたが、これは金具で簡単に止められる様に2×4で。

▼施工前の状態(赤線の手前が床になる部分。青い枠は階段設置場所) 配線が美しくない。

配線が美しくない。

その上、ちょうど階段設置部分の真上でぶっとい線がクロスしてて邪魔なので、このあと電気屋さんに頼んで配線しなおして貰った。

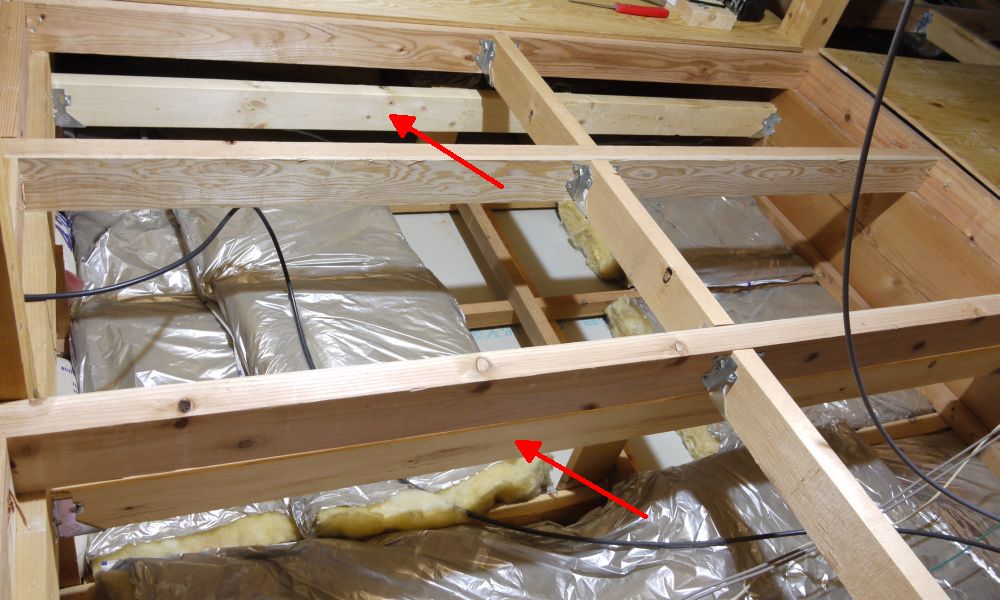

▼施工途中の図 上の画像とは撮影位置異なります。なんとなくどんな工事してんのか判るでしょう。

上の画像とは撮影位置異なります。なんとなくどんな工事してんのか判るでしょう。

ほんとは梁に溝を掘って半分ほど根太を差し込むような工法が良いのでしょうが、めんどくさいし技術も無いのでご覧の通り梁の上にのっけてビス止めするだけです。

邪魔なのが天井根太(一階の天井材を張ってある骨組み)を吊っている吊り木でありまして。 ご覧の様に母屋(もや:屋根を支えてる木)から細い棒が伸びてます。

ご覧の様に母屋(もや:屋根を支えてる木)から細い棒が伸びてます。

これはぶった切って根太に固定したかったんですが、位置がズレているので根太と根太の間に補強の2×4を入れて、それに固定。

しかしこれでは小屋裏の根太がしなる度に一階天井も強制的に歪んでしまうし、音がダイレクトに響いてしまうし…とよろしくないので、吊り木を吊る為の木材=吊り木受けを根太とは別に梁の間に渡してあげる事にしました。

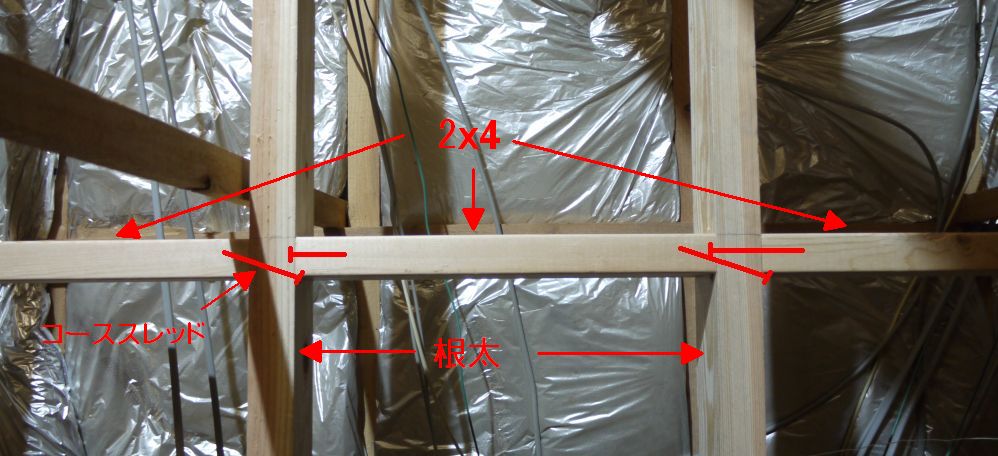

▼2×4材をシンプソン金具で固定

▼反対側から撮影 吊り木も太いものに

前後するけども根太間の補強にはシンプソン金具を使って2×4を入れてやっとります。

シンプソン金具は便利ですが、金具を先に取り付けてから2×4を差し込んで固定しようとすると、このタイプの金具はビスを打つ際に2×4が浮いて隙間が出来てしまいます。

なので先に2×4をビスで仮止めしてやった方が吉。

▼仮止め状態。この後金具を取り付ける ▼赤いのはビス。一本ずつ仮止めしてゆくので、片側はななめ打ち

▼赤いのはビス。一本ずつ仮止めしてゆくので、片側はななめ打ち

疲れたので今回はこの辺マデ。

トリガー式H型イーゼル

先輩作家である古吉さんのブログで書かれてますが、イギリスeBayでの衣装購入をお世話さしあげましたところ、お礼にとイーゼルを貰ってしまいました。

記事中ではなんか私が品物を探し出したかの様な印象を受けますが、私は衣装に関する知識がありませんで、落札→輸入の手はずを請け負っただけです。

その対価としては過ぎるので遠慮しましたが、いつまでも折り畳み三脚で製作してるのを不憫に思われての事でしょう(笑)、「もう使わないから」という事でしたので有難く頂戴しました。

▼古吉さんのお下がりでH型イーゼルデビュー

「上下可動に難がある」との事でしたが、たしかに重たく、トリガーを引きながら上下させにゃならん状態。(このタイプは通常下げる時のみレバーを引けばよいのですが。)

▼この部分が上下する(画像はイーゼルを寝かせた状態)

▼トリガー部

ならばと早速取り出しましたるは自製蜜蝋ワックス。

▼可動部と本体(?)の接触部分にぬりぬり

▼トリガーと受け金具にはCRCを

以上でレバー引かなくても寝かせた状態なら小指一本でスムーズに可動する様になりました。

実際立てて使う時には可動部パーツ自体が重いので、持ち上げるのは指一本というワケにはいきませんけど。

さてこのイーゼルにはどのような改造が加えられるのか…(改造前提)

おたのしみに。

小屋裏収納 資材代

-はしご-

天井収納用はしごユニット8型Eタイプ \24990

-木材-

4m x 4.5×9 x22本 : \810×22=\17820

針葉樹合板 3×6 14枚 : \980×14=\13720

4m x 4.5×4.5 3本 : \450×3=1350

SPF 2×4 14本 : \297×14=4158

ホワイトウッド1820x14x30 : \320×8=2560

---------------------------------------------------

\39608

-金具・ビス-

スクエアビス120 : \530

スクエアビス 90 : \385×2=770

スクエアビス 65 : \365×2=730

スクエアビス 38 : \406

ダブルシェアハンガー 55個: =\65×55=3575

---------------------------------------------------

\6011

-電材-

レセプタクル(陶製) : \298

電球型蛍光灯 :\298

ダブルコンセント : \280

角形タンブラースイッチ : \220×2=440

レセプタクル : \189

コンセントキャップ : \110

電球型蛍光灯 : \597

キャブタイヤケーブル : \320

---------------------------------------------------

\2532

合計

---------------------------------------------------

\73141

天井材 ~ラミ天~

私の部屋は8畳間の和室でございますが、天井材はよく見かける上図のようなもの。

私の部屋は8畳間の和室でございますが、天井材はよく見かける上図のようなもの。

いわゆる「ラミ天(=ラミネート天井材)」でして、よーするにベニヤ板に木目をプリントした紙を貼り付けた恐ろしくチャチな天井材です。

プリントのチャチな天井材である事は判ってたけど、厚さ1mmのベニヤだとは思いませんで。

せめて8mmくらいのスチレンボードに木目プリントクロス貼った様なモンだろうと思い込んどりました。

1mmのベニヤじゃ断熱も防音もあったもんじゃない。

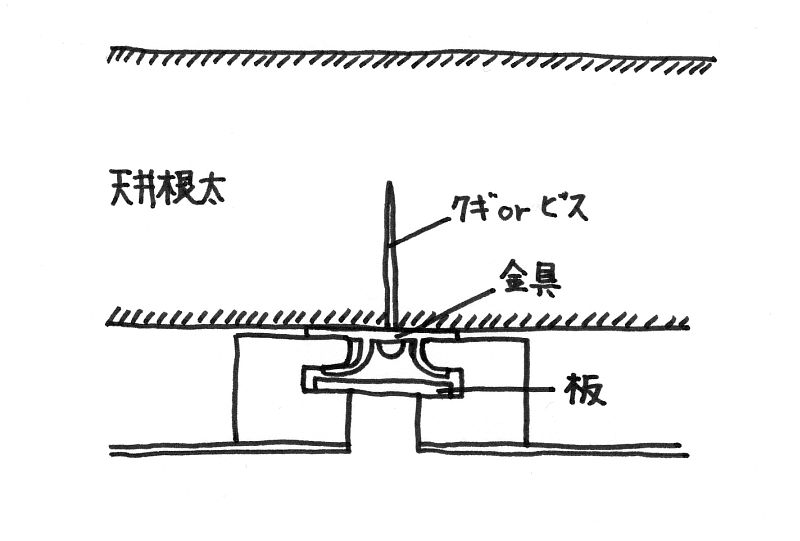

▲天井裏で発見したラミ天接合部のはぎれ

▲天井裏で発見したラミ天接合部のはぎれ

コの字型した木材の下部にある1mm厚のベニヤが、天井。

▼接合部部屋側 ▼接合部天井裏側 天井根太の脇に金具が見える 天井根太を動かすと金具も動くので、金具のみが天井根太に固定されていると思われる。

▼接合部天井裏側 天井根太の脇に金具が見える 天井根太を動かすと金具も動くので、金具のみが天井根太に固定されていると思われる。 ▼接合部断面イラスト(金具とクギは想像)下面が天井となる。

▼接合部断面イラスト(金具とクギは想像)下面が天井となる。 この薄っぺらなベニヤの上には一応断熱材が敷いてあるとはいえ、どうせ天井裏の断熱なんぞおざなりで隙間だらけだし、50mm厚ぽっちのグラスウールだし。

この薄っぺらなベニヤの上には一応断熱材が敷いてあるとはいえ、どうせ天井裏の断熱なんぞおざなりで隙間だらけだし、50mm厚ぽっちのグラスウールだし。

ラミ天は恐らく一番安価な天井材になると思いますが、私の部屋の天井は盛大に接着剤のシミが出来ております。

家建てる方はラミ天にすると10年しないうちにシミが浮き出てくる覚悟でいてください。

和室天井材はせめてツキ板(※)の部材にしたいですな。

石膏ボードに木目プリントしたヤツもあるけど、音漏れと断熱効果を考えるなら最低でもそういうのを使って欲しい。

※ツキ板=ごく薄くスライスした無垢材を、合板などの表面にはりつけたもの。

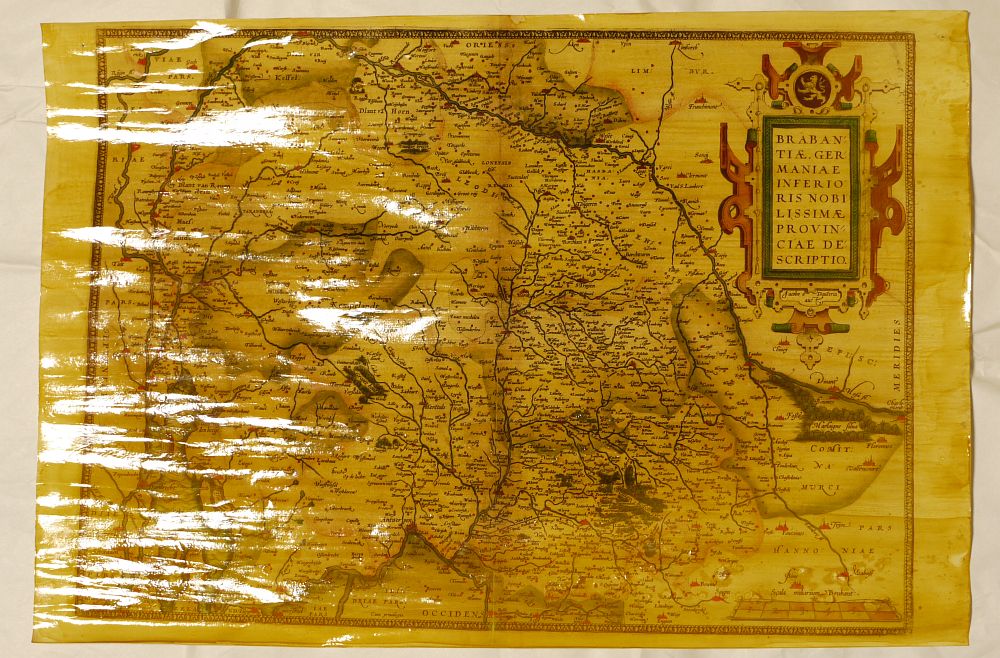

レプリカ地図をいい感じにしてみる

eBayを覗いてると古い地図を印刷したレプリカ地図が大量にみつかり、送料入れても数百円で買えたりします。

それにちょっと手を加えていい感じにしてみようと、実験。

とりあえず10%の膠水を塗って目止めをし、乾いた後にシェラックニスを何回か塗って、おわり。

シェラックニスは溶剤がアルコールであるため、異様な短時間で触指乾燥します。

でも短時間に何層も塗ると下層が剥がれるので注意。

今回ガーネットラックというかなり濃い色のシェラックニスしか作り置きがなかったので、地図もかなり茶色になりました。

ま、いいんじゃないでせうか。

1日置いて乾いたら、丸めたり広げたりしてヒビを入れてあげれば完成。