腕鎮は必須アイテムですが、市販品は先端がてるてる坊主になってるただの棒です。

あの先端部分は何なんでしょうね。

もちっと「使える」機能的な腕鎮が市販されててもよさそうなもんですが。

しゃーないので自分で作ります。

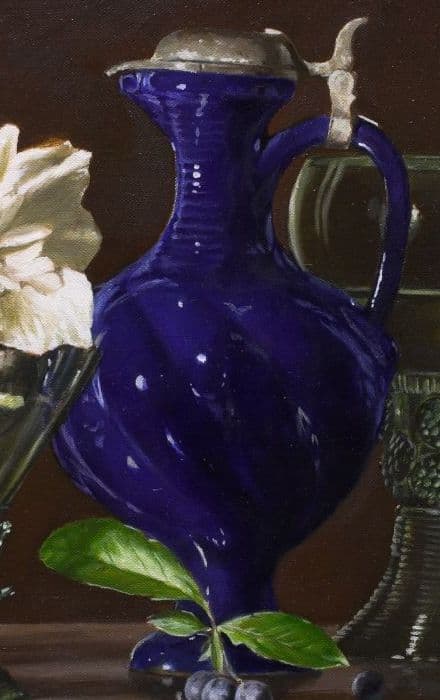

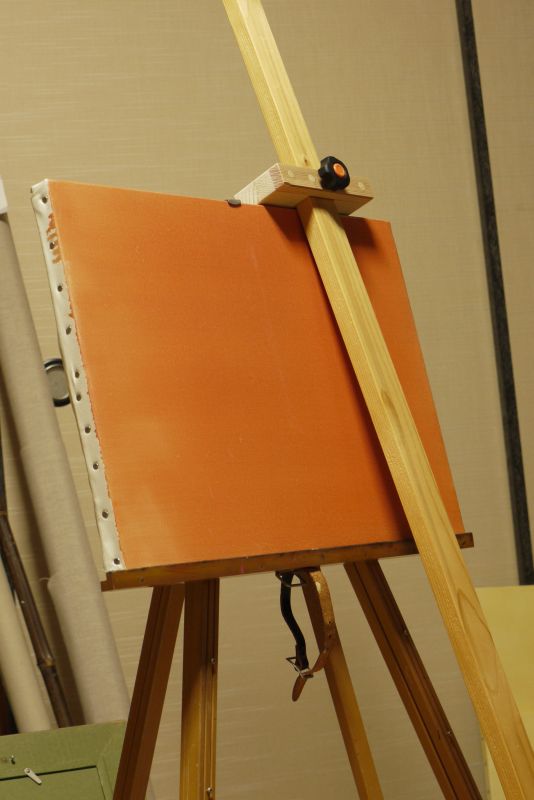

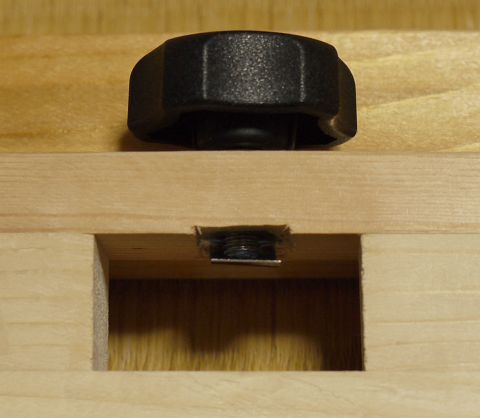

黒いノブが付いてる部分が上下(写真で言うと左右)に動き、自由な位置で固定できるというパーツが付いた、ただの棒です。

黒いノブが付いてる部分が上下(写真で言うと左右)に動き、自由な位置で固定できるというパーツが付いた、ただの棒です。 こんな感じでひっかけて使用。

こんな感じでひっかけて使用。構想中の腕鎮用アタッチメントを前提に作ったので、このままでは腕鎮が絵に接する部分が広くてイヤかも。

アタッチメントの紹介はまた後日。

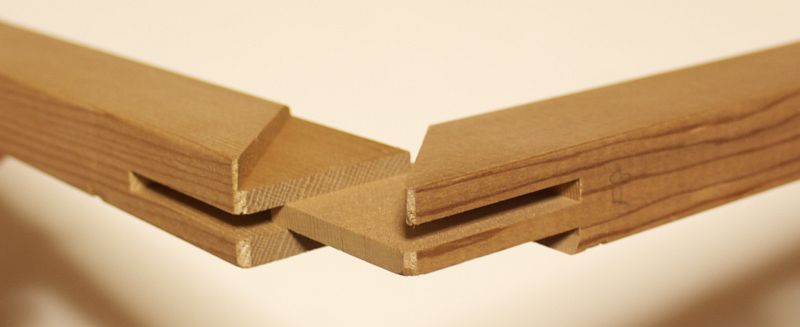

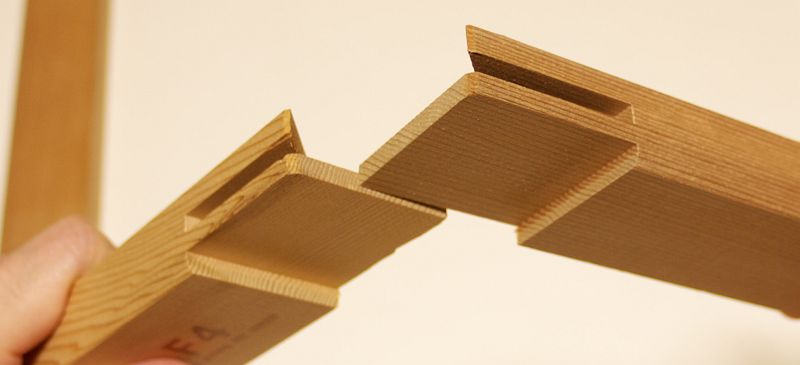

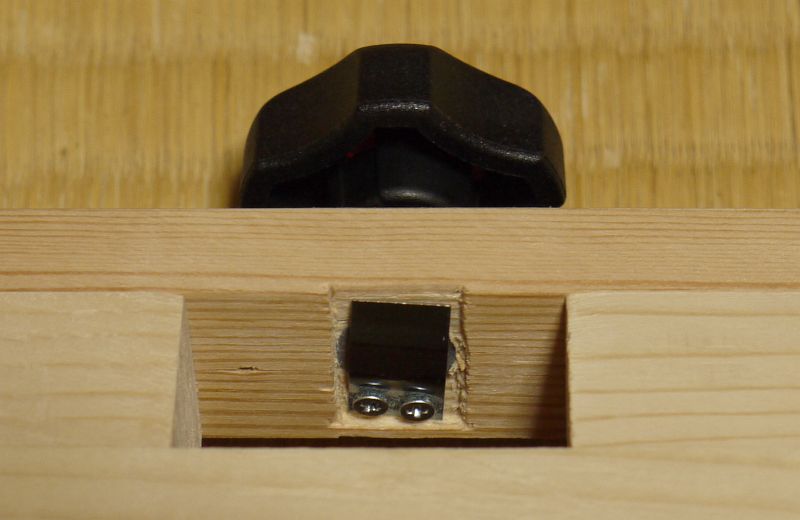

細工が必要なのはこの部分のみ。

細工が必要なのはこの部分のみ。木部は余りモンで作ってます。

腕鎮本体も余ってた1×2材。たぶん1820mmで150円くらい。

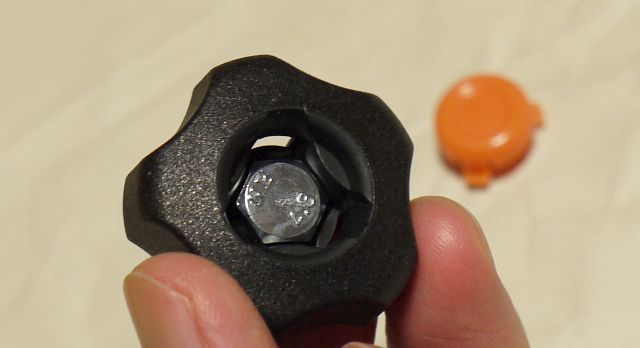

▼必要なパーツ群…まずはノブスター(M6用 110円)とボルト(M6 20mm 10円くらい)。

▼キャップを付けたらノブ付きボルトの完成。

▼キャップを付けたらノブ付きボルトの完成。 便利なもんがありますな。

便利なもんがありますな。ノブスターにボルトを装着すると、5mmくらいボルトが短くなるので注意。

(下記鬼目ナットより長いボルトじゃないと腕鎮を固定できません)

▼鬼目ナット(ツバ付き M6用 4個入り170円)

見えてるのは六角の穴ですが、中はネジが切ってあって、要するにナットです。

見えてるのは六角の穴ですが、中はネジが切ってあって、要するにナットです。下穴を開けてから六角レンチでねじ込むと、ボルトの受けとなります。

下の画像の様に裏側から入れてます。そうしないとノブを締めた時には画像で言うと右側向きの力が発生するので、徐々に抜けてしまう。

画像の様に裏側から鬼目ナットを差し込んでも、右向きの力によってどんどんめり込んで行くので、ツバ付きの鬼目ナットにした方がよろしい様で。

▼焼入リボン (0.3x10x1000mm 250円)

焼き入れしてあるので0.3mm厚でもかなり硬い金属のリボンです。

焼き入れしてあるので0.3mm厚でもかなり硬い金属のリボンです。こんなの普通は何に使うんでしょーか。

▲鬼目ナットの上にかぶせる様に、若干凸形に曲げて、ネジで固定。

▲鬼目ナットの上にかぶせる様に、若干凸形に曲げて、ネジで固定。ノブを回すとボルトがせり出し腕鎮を押す事で固定するのですが、キズ付き防止の為に金属板を間に挟むというワケ。

スチール缶を切って使えばタダですが、柔らかいのでボルトが当たる部分にすぐ穴が開きます。

▼こうなる

▼こうなる

木製イーゼルの伸縮足の固定やH型イーゼルのキャンバス押さえなどには全く同じ機構が採用されてます。

この腕鎮をさらに活用すべくいくつかのアタッチメントを考えてるので、できたらまた紹介します。