公募ではなく地元近隣地域の絵描きたちによる展示発表会です。

1点のみですが、当方も出品しております。

会期 2016年5月31日(火)~6月5日(日)

時間 10:00~18:00

会場 大牟田文化会館

1F 小ホール:洋画・彫刻

2F 第二会議室:写真 / 第三会議室:日本画

2F 展示室:書・工芸

近隣にお住まいの方は是非。

特に若い子に来てほしいです。

6/4のPM1:00からはギャラリートークもあるそうですよ。

詳細はこちら

公募ではなく地元近隣地域の絵描きたちによる展示発表会です。

1点のみですが、当方も出品しております。

会期 2016年5月31日(火)~6月5日(日)

時間 10:00~18:00

会場 大牟田文化会館

1F 小ホール:洋画・彫刻

2F 第二会議室:写真 / 第三会議室:日本画

2F 展示室:書・工芸

近隣にお住まいの方は是非。

特に若い子に来てほしいです。

6/4のPM1:00からはギャラリートークもあるそうですよ。

詳細はこちら

宣伝を失念しておりましたが福岡市中洲にあります「art gallery 遊美館」の公募展にトロンプルイユ画を1点出品しております。

5月8日までと残り僅かですが福岡市内の方はぜひ。

中洲バス停からスグです。

5月31日からは大牟田文化会館開かれる有明美術展に出品予定です。

ところで今や落ち着いた感のある熊本地震ですが、震源地から50kmほど離れたところに位置します当方の被害は、モチーフが落っこちて割れた程度で済んでおります。

テレビやネットの違和感たっぷりな騒ぎっぷりを横目に、自分はせっせと高いところのモノを仕舞ったり家具転倒防止金具をとりつけまくったり靴や笛を枕元に常備したりと、これを機に身の回りの対策に動いた日々でした。

今でも余震が続き、ぶら下げたモチーフやほんとに微妙な加減で配置したモーフなどは位置が変わったり落っこちたりするので、そこが多少絵を描くにあたって難儀しているところです。

昨年から天満屋百貨店にて巡回展を展開させて頂いておりますが、この度の福山天満屋が巡廻最終となります。

3月30日より4月4日まで。

福山天満屋ではギャラリーでの催事をまとめた冊子を発行しているので、ハガキではなくそちらでの案内となりました。

30冊ほどしかありませんがご希望の方にお送り致します。

あとかなり久しぶりにトップ画更新しました。

今回はTwitterでしばしばネタを流していた製作時の照明環境について。

以前古吉さんに頂いたH型イーゼルは改造に次ぐ改造で進化が止まりません。

そのH型イーゼル(改)の双肩に今は山田照明のデスクライト型蛍光灯Z-Light Z-208が2灯装着されております。

・Z-208

・価格.com Z-208

※2017.12.23追記 Z-208は生産終了しました。お早めに!

これに取り付ける管はもちろん以前も解説しました高演色蛍光管ですが、三菱オスラムに替わって最近はPanasonicのリアルクス「FL20S・N-EDL」を使用。Ra99 昼白色5000Kとカタログ値は同じでも微妙ーに温かい色調で好感が持てます。

安く買えるのは以下あたりでしょうか。

・Amazon FL20SNEDL

・ヨドバシ.com

※2017.12.23追記 東芝、三菱オスラムの高演色蛍光管は生産終了しました。

▲可動範囲はまあなかなかのもので、このように並べて上から照らしてもよし。

▲可動範囲はまあなかなかのもので、このように並べて上から照らしてもよし。

▲イーゼル左右の柱に桟を渡す様に裏側からビス止めした角材へ…

▲イーゼル左右の柱に桟を渡す様に裏側からビス止めした角材へ…

イーゼルに使われている木材が意外と硬く、角材を留める際に長いビスが何本も折れてしまいました。L字金具などを使って固定させた方が良いかも知れません。

本当はこの照明を取り付けている角材が上下してくれると良いのですが、なにかいい方法無いでしょうかね。

Z208の可動範囲はなかなか良いのですがアームの関節にはクセがあります。ドライバーで硬さを調節できるものの中に入っているバネの戻りが強く思ったところでビタっと固定されてくれません。このあたりは今は亡き日立の20W型デスクライトFS2015,FS2022,FS2023が優秀でありました。

Z-Lightの良い所はオプションで各種取り付け台座部品を購入可能なところです。

照明本体と取付台座はすっぽりと上に引き抜くだけで切り離せるので(この点日立も同様でしたが)、台座を用意しておけば照明本体の移動が容易にできます。

▲Z-A3 こんなのもあるのでサイズが合えば特に加工もなくイーゼルに直接取り付けられるかも

▲Z-A3 こんなのもあるのでサイズが合えば特に加工もなくイーゼルに直接取り付けられるかも

▲Z-A2 パレット台として使っている折りたたみテーブルに設置

▲Z-A2 パレット台として使っている折りたたみテーブルに設置

本体を持つとスッポ抜けてしまうので移動が面倒ですが、角度も自由ですし制作・撮影用照明として活躍してくれる事うけあい。

下が床ならキャスターを付ければ移動も楽でしょう。

もちろん木材部分はこんな工作しなくても照明台座部品を留めるビスが突き出ない厚みがあればただの四角い板でいいです。

さて相変わらずの蛍光管話でしたがLEDについて少し触れておきます。

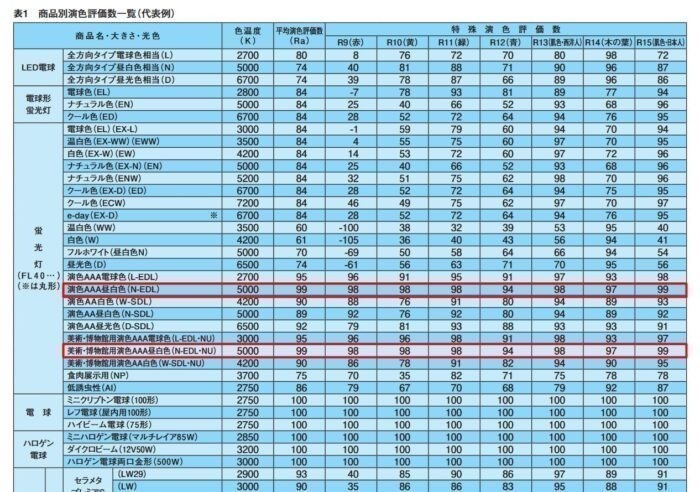

演色性をRa(平均演色評価数)だけで見ればまだ高演色蛍光管が示すRa99に達したLEDは存在せずに3年前と状況は変わらず。わざわざLEDにする必要などないと思っているのですが、蛍光管のカタログ値には無い「特殊演色評価数」については高演色LEDの方が積極的にデータを提示している傾向が見られ、もしかすると総合的な演色性能はLEDの方が上なのか?という気が最近してきました。LED脳に洗脳されつつあるんでしょうか。

[参考]

・演色評価数・Ra100が必ずしも良いとは限らない!?

・高演色(自然光)LED照明のご提案 CCS

※2017.12.23追記

PanasonicのサイトにあるPDFには各種光源の特殊演色評価数についても記されており、比較すると大抵の高演色LEDよりも数値は高くなっています。

先述のCCSに限ってはR12の値が高演色蛍光管を上回っています。

https://www2.panasonic.biz/es/lighting/plam/knowledge/pdf/0107.pdf

演色性をウリにした製品の場合、通常の蛍光管や青色+黄色蛍光体タイプの安価で明るいLEDを引き合いに出すばかりで、「高演色蛍光管vs高演色LED」のデータ、しかも平均演色評価数(Ra)だけでなく特殊演色評価数も併せたものとなるとまるで見当たらず比較できないのが残念。

それでもまあ色々理解した上で余裕のある方はZ-80PRO 後継機Z-80ProII (5000K Ra97)あたりを導入されてみるのもアリかと。

またホルベインが絵画製作向けとして高演色LED照明器具を出すらしい話は耳にしていましたが、近く発売されるそうです。(疋田氏情報によると5月末頃との事)

・レンダライト

色温度が4000Kというのは中途半端ですが、ハロゲンからLEDに置き換わりつつあるギャラリーの照明が4000K付近に移行している様な気もするので、それらに近づけるという意味では良いかも知れません。

「アームタイプ」は関節が少ないものの伸縮可能みたいだしイーゼルへの取り付けや角度調整などは楽そうに見えます。また「スタンドタイプ」は当方提案のZ-208フロア型照明のライバル機ですが(勝手)1620mmまで伸ばせたりと更に自由度が高く置き場所が確保できるアトリエなら便利だと思います。本体も軽いでしょうしね。

先日開かれた東京画材ショーで現物を見てきた疋田氏の意見ではイーゼル上部に設置するとキャンバスの上下で明るさが違ってしまうとの事でしたが、それは私も蛍光灯で(特に写真撮影時に)経験しているので、離れた位置に光源を設置するか、複数設置するかの対処が必要でしょう。サムホールとか小品なら影響ないと思います。

ダクトレール用スポットライト型についてはかなり安価である事と写真からマルチコア型(LED素子がたくさん並んだタイプ)じゃないかなと思うのですが、こちら問合せ中ですので後日追記致します。

※2016.3.15追記

ダクトレール用スポットライト型についてLED素子の数とマルチシャドー(幾重もの影が出来ること)が発生するかどうかについて問合せたところ、こちらは96個のLED素子を並べたもので理屈上は96個の影が出来るが、実際はシングルシャドーに近い影の出方になるとの回答を頂きました。

前回長すぎたので短くまとめていきます。

予告内容と異なりますが、小ネタです。

金属を支持体にするにあたり思い浮かぶ問題のひとつに、熱膨張率の高さ、つまり温度変化で伸び縮みして不具合を招くんではなかろうかという事が挙げられますが、結論から言いますと全く問題ないと言えましょう。

銅の熱膨張係数は16.6との事で、30℃の温度差で1mの銅が約0.5mm伸び縮みするという計算。

アルミはと言いますと熱膨張率23と銅よりも大きく、30℃の温度差で1mのアルミが0.7mm伸び縮みする計算。

これらは湿度によるキャンバスの伸縮幅より小さいと思われます。

支持体は完全に不動であれば良いかというとそれもちょっと疑っていて、絵具層自体が動的でありますから、同じタイミングで同程度に伸縮してくれる支持体が理想であると言えるんじゃないでしょうか。つまりその意味では同じ成分で描かれた下層が上層にとって最良の支持体であると言えるかも知れません。

今のところ絵具層がどういう環境でどの程度動くのかのデータは持ち合わせていませんし、同じ動きをする支持体を選出する事はできませんが、こういう事もそのうちわかってくるんじゃないかと期待します。

ま、絵具の層なんてのは顔料や油・樹脂の種類や分量が部位や層によって複雑に異なる複合体なので一律な動きなんかするわけないんですけどね。

もうひとつ、熱伝導率の高さも金属支持体の特徴の一つと言えます。

これは温度による絵具(乾性油)の乾燥速度変化として影響してくる可能性が考えられます(※)。

※油絵具に含まれる乾性油は温度により乾燥速度が変化し、気温の低い冬場はなかなか乾かず夏場はすぐに乾く。

特に冬場などはキンキンに冷えますから全然乾かないかも知れません。

しかしこの性質も逆手にとれば、たとえば裏側からストーブなどで温めればキャンバスより熱くなるはずなので、冬場も速く乾かせるかも知れません。

今冬の制作は部屋を温めながら描きましたので、通常のメディウムで普通に乾かしながら描けました。(下の作品とは別です)

X IV MMXV[180x180mm]

X IV MMXV[180x180mm]

銅板に油彩

Oil on Copper