最近、金属支持体の魅力に取り憑かれておりまして、だらだらと長い記事を書いてしまいました。

支持体とは、キャンバスや板や紙など、絵が描かれる対象物の事を総じて指す言葉で、基底材とも言います。

油彩画の支持体と言えばキャンバス全盛の昨今。なんでわざわざ金属板を使う必要があるのかと疑問に思われる節もある様ですが、それはそのままキャンバスが理想的な支持体であるという確証がどこにあるのかという問いに置き換えられます。

キャンバスは単に便利だから普及したというだけであって万能ではないのですが、最適な環境下できちんと管理される事は少なく、度重なる輸送や四季を通じて激しい温湿度変化に耐えなければならない事を考えると、デリケートなキャンバスよりも環境変化に強い金属板の方が向いているとも考えられます。

油彩画の金属支持体といえば、やはり銅でしょう。

銅板に描かれた油彩画の歴史は古く、16世紀には登場しているとの事です。

ローラーで圧延する機械が登場するまではハンマーで叩き伸ばした銅板が使用されており、以前ラポルトの佐藤先生に見せて頂いたコレクションもハンマーの痕が残る不均質な銅板に描かれたものでした。

レンブラントやシャルダンなども、数は少ないものの銅板に描いていますね。

日本でも海外からやってくる企画展で注意深くキャプションを見ていれば、たまに「銅板に油彩」と書かれたものに当たる事があるはずです。

当時は銅版画に使用する銅板の需要があったため比較的入手しやすかったとか、失敗した銅版画や刷り終えた使い古しなども利用されたんではないかと思っていたのですが、クヌート・ニコラウス著「絵画学入門」には既に同様の考察と共にいくつかの油彩画には実際に銅版画の原板が使われている事が見つかっている旨が書かれています。

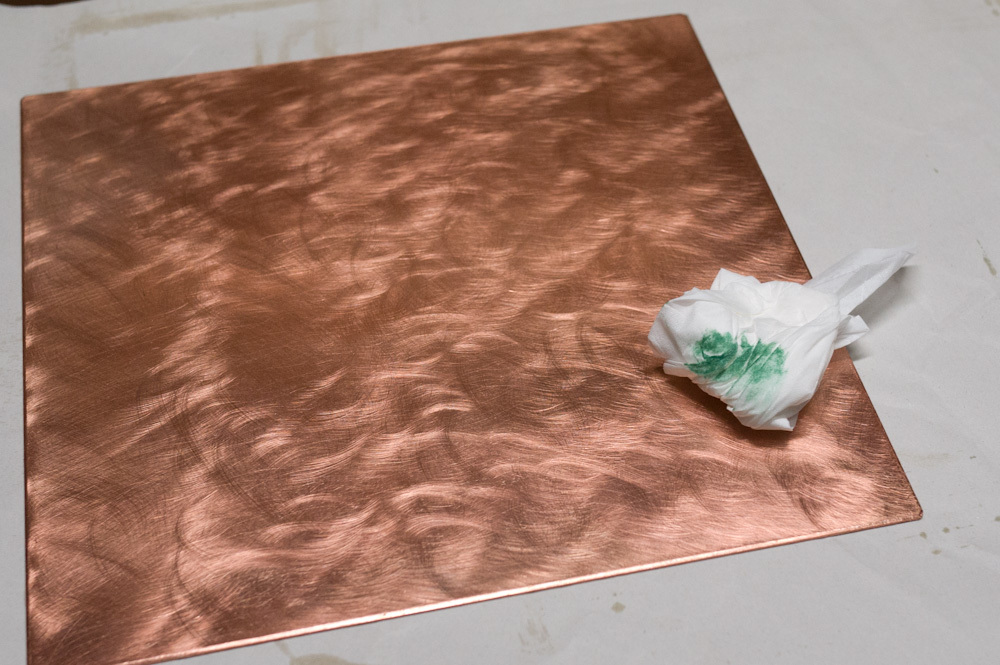

かくいう私も、ことし銅版画展を開かれた古吉弘画伯から不要になった銅板を譲り受け、有難く使わせて頂いてます。

銅の価格は2006年頃から高騰して今では倍近い値段になっちゃってますから着手する時期を誤ったなと悔しい思いをしていたのですが、古吉画伯様々であります。

“油彩画の支持体としての銅板”について日本語で読める手持ちの資料は豊富とは言えず、以下の書籍に少しずつ見られる記述をまとめる事でいくらかの知識を得られる程度。

・クヌート・ニコラウス著「絵画学入門」「絵画鑑識事典」

・ホルベイン工業技術部編「絵具の科学」

・マックス・デルナー著「絵画技術体系」

・森田恒之著「画材の博物誌」

・R.J.ゲッテンス G.L.スタウト著「絵画材料辞典」

中でも「絵画学入門」にアレクサンダー・エイプナーの発表(※)から引用したものとして書かれた以下の内容は興味深いものであります。

「銅はとくにけし油絵具によっておかされる。その他亜麻仁油やそれ以上にけし油に対しては、太陽熱にさらすだけでも異常な影響を与える。すなわちそれによって酸素吸収を速めはするが、乾燥の方は遅らせるのである。それ故にけし油による絵具は銅板上で激しい亀裂を生ずる。このことから、銅は絵の直接の下地としては何の危険性もなく使用できるというわけにはいかない、ということが明らかになる」

※ 1928年発表との事からおそらくEibner, Prof. Dr. Alexander.著「Entwicklung und Werkstoffe der Tafelmalerei」ではないかと。ドイツ語のみで英訳本などは無い模様。

「けし油絵具」というのは言葉のあやで、「油絵具」でなくとも「けし油」すなわちポピーオイルが銅をおかすという事でしょう。

他にも銅に触れた油が緑色になる事に関しては以下の資料でも言及されています。

デルナー著「絵画技術体系」

ある好ましくない事情によっては脂肪油と反応し、緑色の銅油酸塩になる欠点がある。

R.Jゲッテンス G.L.スタウト著「絵画材料辞典」

C.W.ヴォルニーは、亜麻仁油を始めとする天然脂肪油と銅が接触している場合、相当量の銅が溶解されるという。油によってそれぞれ銅の面に対する作用が異なる。あるものは面に輝きを残し、又あるものはくすみが出る。油自体は緑色を帯びる。精油+樹脂系ワニスが銅や黄銅に接触していると緑色になることがある(緑液 green drip)。銅板に描いた絵では、金属と白い地塗りの間に緑色に染まった油と樹脂の混ざった皮膜があるのが見える。

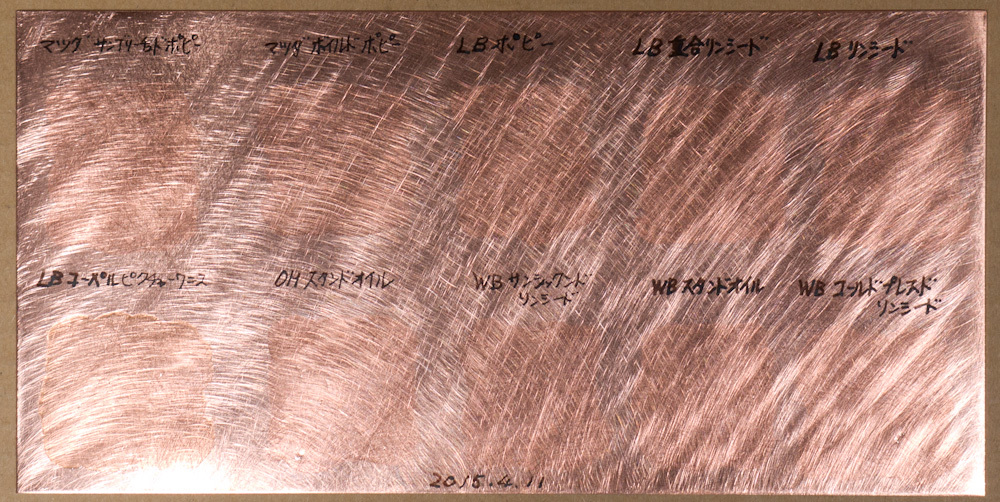

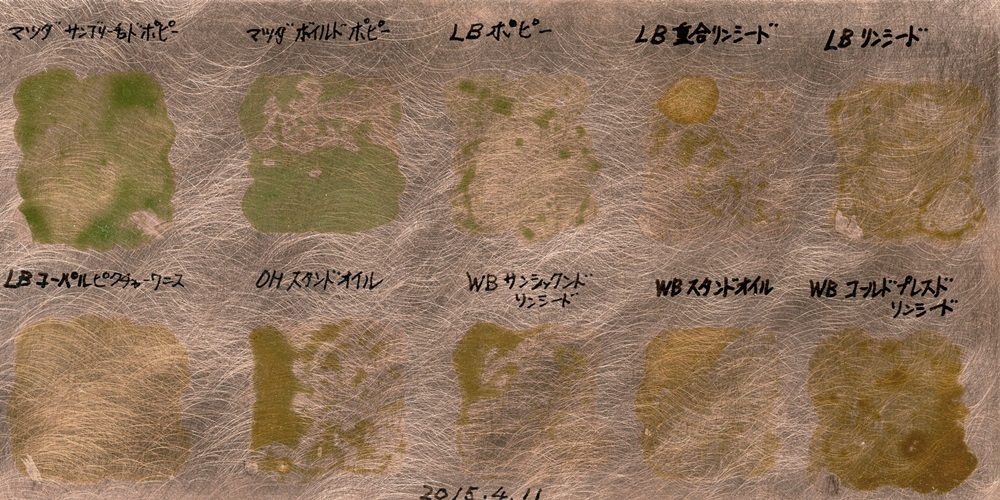

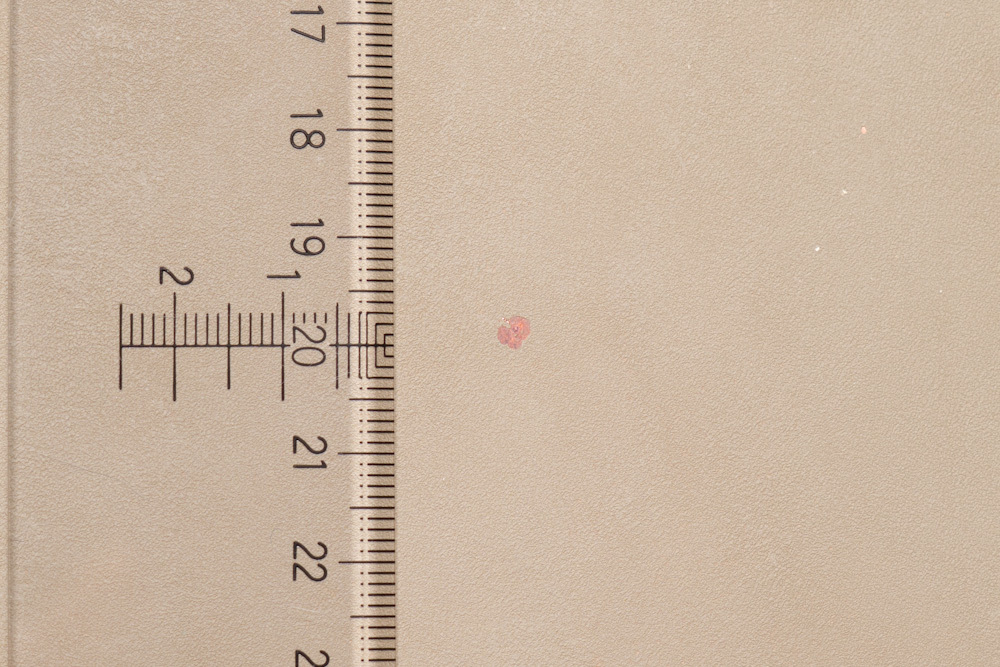

そこで手持ちの各種乾性油(と一部ニス)を銅板に塗布する実験をしました。

上=油を塗布した直後のデジカメ画像。

下=およそ半年後にスキャンした画像。

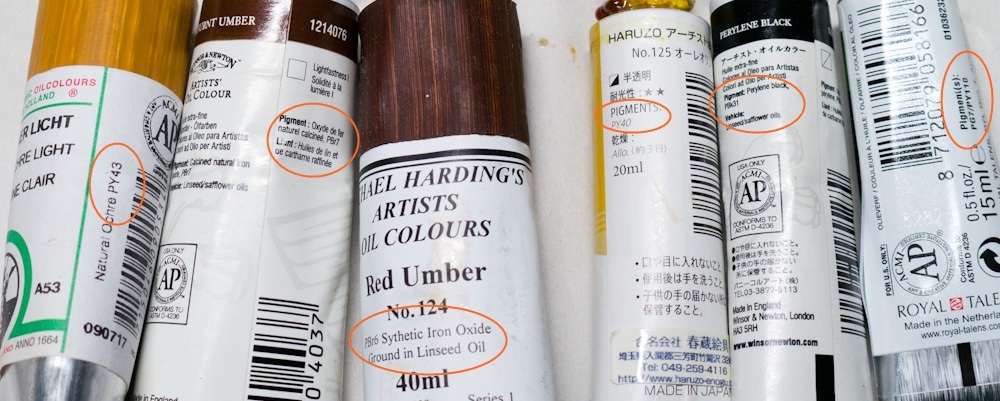

LB=Lefranc & Bourgeois WB=Williamsburg OH=Old Holland

LB=Lefranc & Bourgeois WB=Williamsburg OH=Old Holland

長時間日の当たらない場所に置いていましたからリンシード系は黄変しています。

またところどころ爪やメスで削った痕がついています。

ポピーに関しては数日間という短期間のうちに、塗布した油が目視でわかるほど緑色に染まっていく印象。

ポピーほどではないにしても、乾性油全般について、いくらかの緑化が見られるようです。

後日試したサフラワーオイルでも、5日ほど経ってから白い布で拭うと若干の緑化が見られ、2ヶ月も放置すると下の図の様に。

銅板が酸化してできる緑色のサビはすなわち緑青でありまして、これそのものが絵具の材料=顔料になるものでもあります。

通常、銅の表面にできた緑青は内部の侵食を防ぐ皮膜として機能するので、緑青が出来たことを「銅を侵す」というのが正しい表現なのか疑問は残りますが…とにかく緑色に着色しています。

乾性油はそもそも酸化によって固化するので銅の酸化を促す作用があるのではなかろうかと想像しますが、なぜポピーが突出して緑青を発生させやすいのかは今のところ謎です。

エイプナー氏の言う「太陽熱にさらす事で乾燥が遅くなる」というのもにわかに信じがたい現象ですが、こちらは未検証。

屋内で通常通り(けし油を使わない)制作をするぶんには、特に乾燥が遅くなるという気はしません。

前述の画像左下のコーパルピクチャーワニスはさすがに乾燥も早く見事に硬い塗膜ができ、爪で剥がす事は不可能で絶縁層として良いのではないかと思いましたが、別のテストで銅板全体を薄くコーティングしたものを翌日ティッシュで拭ってみるとご覧のとおり、緑青が発生しています。

ルフランのコーパルピクチャーワニスには乾燥剤が入っているので、その効果てきめんなのかも知れません。

ルフランのコーパルピクチャーワニスには乾燥剤が入っているので、その効果てきめんなのかも知れません。

ブラックオイルやシッカチーフを塗布しても同様の結果が得られるのではと勘ぐっていますが、どうでしょうか。

サンプルの銅板はどれも食いつきを良くする為にヤスリがけをしています。

雑巾で乾拭きの後、アルコールで何度も拭いているのですが削りかすの銅粉末が結構残っているのかも知れません。水とスポンジでしっかりと洗い流したサンプルはいくらか緑青の発生が抑えられた様に見えました。

意図しない副産物が生成されてしまうという事から緑青の発生を単純に「不具合」と捉えるのは性急です。

前にも述べたとおり、銅表面の緑青は銅を保護する性質を持ちますし、「絵画学入門」にも下記のように記されています。

銅油酸塩あるいは樹脂酸銅は、基底材と彩色層の間の接着をとくに長持ちさせるという長所を持っているとされている。

事実現存する銅板油彩の銅板と地塗り層或いは着彩層の間には緑色の層が出来ているらしく、にもかかわらず比較的良い保存状態であるとするならば緑青の層は問題がないどころか上記引用文の様にありがたい副産物なのかも知れません。

一方で以下の様な不具合が発生してしまった経緯も無視はできません。

このサンプルは銅板にリンシード練りの鉛白+ローアンバーを直接叩き塗りしたもの。

このサンプルは銅板にリンシード練りの鉛白+ローアンバーを直接叩き塗りしたもの。

一月ほどしてからか小さな緑色の点ができ、その緑色の点はコロコロ(粘着テープ)で剥がれ、銅板の地が露出してしまいました。上の画像の中央がそれで、この緑色が滲みでた部分は銅板から浮いており全く固着してなかったという事です。

剥がれた部分の裏側は緑ではなく赤茶色をしていたので亜酸化銅かなと思われます。(それらの様子を撮影した画像が無くて恐縮です)

長い間風雨に晒された青銅の表面には赤い亜酸化銅と緑青のサンドイッチ構造が見られるとの事ですが、今回剥離した部分も表面は緑色、裏面は赤茶色でした(使用した銅板は純銅で青銅ではありませんが)。まず亜酸化銅ができ、それの表面が塩基性炭酸銅=緑青に変化したと考えていいのでしょうか。

だとするならば、銅と固着していなかったのは亜酸化銅であり、「緑青が剥離した」と言ってしまうのは間違いかも知れません。どちらにせよなぜ母材の銅板から剥離してしまったのかは謎ですが。

他のサンプルでの再現はできておらず、なにが原因なのかいまだ不明です。地塗り前に汗が垂れたのかも知れませんし、手の脂が付いてしまったのかも知れません。

いずれにせよ図らずも「絵画学入門」に引用されているエイプナー氏の「絵の直接の下地としては何の危険性もなく使用できるというわけにはいかない」という点については同意見を持つに至りました。

銅板油彩にはそれなりの適した前処理が必要だという事です。

次回はそれを探っていきます。

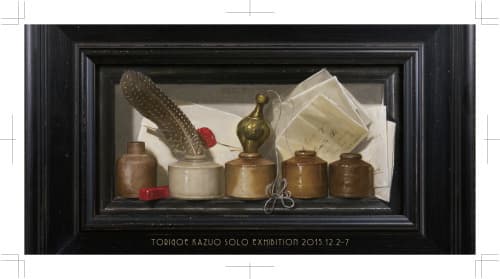

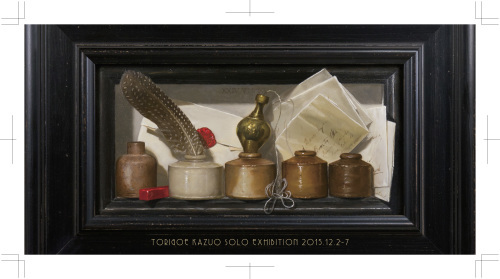

VIII IV MMXV

[180x180mm]

Oil on Copper

(銅板に油彩)