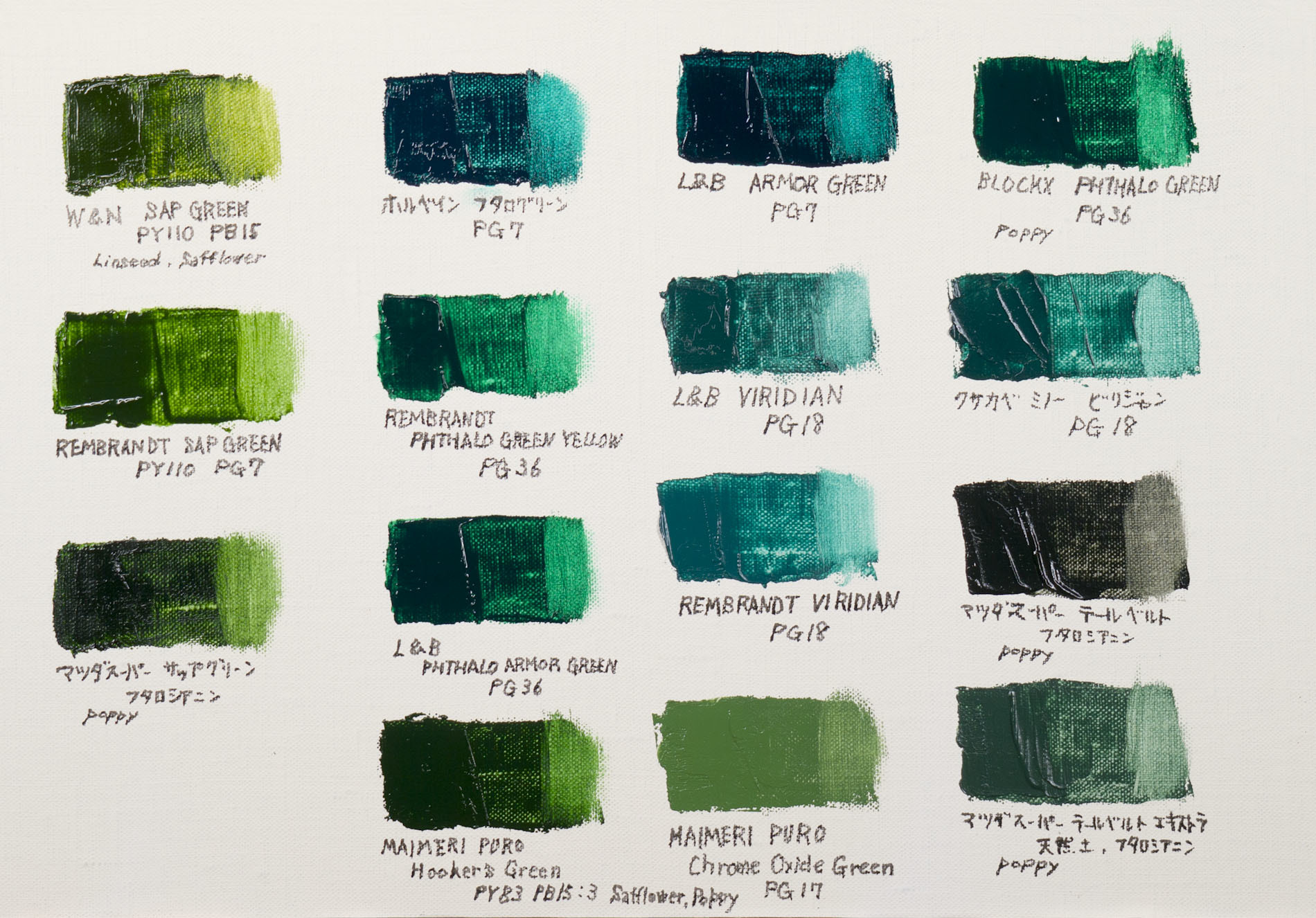

手持ちの油絵具のうち、数の増えてきた緑色を比較するため簡単な色見本を作りました。

お持ちでない色があったら下記参考にしてください。

「不透明」で使い良い緑色ってのがなかなか無くて、おすすめがあれば教えて頂きたいのですが…

上記の色は大別して以下の5種類。

もともとは植物の実から取れる染料に付けられた名称だが、現在の製品は通常ご覧のとおり緑や青と黄色の混色によって似せたもの。

1938年に登場した今や合成緑色顔料の代表格であるフタロシアニンからなる。青味のPG7、黄味のPG36がある。どちらも透明で着色力は強い。

水和酸化クロムによるものがいわゆる「本物」でC.I.NameはPG18。フタログリーンなどと比較すると若干不透明な白っぽい青味の緑でPG7に微量の白を足した様な色。1959年に誕生した新しい顔料。ホウ酸と重クロム酸カリウムを焼いて作るらしい…[参照]

非常に不透明な緑。C.I.NameはPG17。色味としてはフタロシアニン系の緑にイエローオーカーを足すと似る。天然にも稀に存在するがwikiによると合成顔料が発表されたのは1838年。合成顔料が絵具の顔料として使われ始めたのは1862年以降らしいが、それ以前の作品にもしばしば天然顔料が使われている。

緑土。グリーンアースとも。C.I.NameはPG23。マツダスーパーのテールベルトエキストラには天然土が含まれる様だが、どんな土かは謎。

この中で、葉っぱなど描くのに最も便利と感じたのはマツダスーパーのサップグリーン。

チューブやカタログには「フタロシアニン」と表記があるのみで、単一顔料なのか混色なのかわかりませんが、色味もいいし扱いやすくて以前からよく使いました。

他社のサップグリーンも試してみるかと最近購入しましたので、何か特筆すべき事があればそのうち書きます。

顔料の組み合わせは異なりますが同系統の色味ではマイメリのHooker’s Greenが半透明色で比較的不透明な方になります。

こちらも使い勝手はそう変わらず、気分によってサップグリーンと使い分けたりしています。

ルフランのプルシャンブルーが呈する「ブロンズ様の光沢」(ホルベイン工業技術部編「絵具材料ハンドブック」)に似たものです。

言葉では説明しづらいのですが、ヨードチンキをご存じの方は思い出して頂くと、あれって赤い色の表面に何か金属質な光沢がありましたよね。あんな感じ。

単色でベタ塗りしない限り、作品を見てもわからないと思います。

その光沢のせいではありませんが、色味や混色時のクセなどからほとんど使用しません。緑色の釉薬がかかった陶器を描く時にグラッシするくらいでしょうか。

今回は古典的な顔料も無くそういったマニア方面の方々には面白みのない記事ですみません。

こんばんは。

不透明で使い良い緑は、なかなか難しいですね。

ミノーのチタニウムコバルト緑(PG50)とかどうでしょうか?堅牢製は十分ですし、混色での性能もPG17よりかは控えめかと。海外メーカーもPG50を出していますが、幅広い色味があるみたいです。コバルト系なので高価格で手が出ませんが…笑

それと、既にご存知かもしれませんが松田スーパーのサップグリーンのカラーインデックス表示がフタロシアニンでなくPG8、アゾメチンに変わりましたね。

以前からフタロ単独であの色味が出るのか?と思っていましたが、実は違う顔料を使っていたということなのか…。

そうだとしたら、表記上はPG7とPG8の些細な違いのように思えますが、看板に偽りありということで問題な気もします。

リニューアル以前のミノーもバーントシェンナをPBr7天然土と表記していましたが、リニューアル後はトランスオキサイドレッドに改名し、使用顔料もPR101合成酸化鉄と改めており、最近は案外テキトーなんだな、と思うようにしました。

鳥越さんもどこかで言及しておられたような気がしますが、天然土と書いてあっても中身は合成品ということが往々にしてあるようですね。

油断ならないです。

チェックが滞り長い間シカトする形になってすみません。

マツダスーパーはC.I.Nameを表記するようになって中身が変わったのでしょうかね。

同社のシルバーホワイトも実は10%くらいジンクが入ってるとの事なので、C.I.Name表記も当てになりません。

本当に油断なりませんが、塗布サンプルを作って各社比較してみるとなんとなくおかしいという点が見えて来ますね。

PG50は使用経験がないかも知れないのでチェックしてみます。

カラーチャートにはありませんが、ロシア産のヴォルコンスキー石(Volkonscoite)という粘土鉱物から取れる緑が色味としては好みでしたので、鉱石や天然土の緑も物色してみたいところです。

こんばんは。

あれから各メーカーのパンフなど確認してみましたが、PG50の色味は結構幅広くあるようです。ぜひチェックしてみてください。自分はミノーのものを使っていますが、不透明度がやや高く絵肌が単調になりやすいような気がしています。やはりもう少し透明感があった方が好みかな。ビリジャンに少し混ぜてみるとか、色々工夫してみようと思います。

鉱石やら天然土の色もいいですね。独特の癖があって。合成品は純粋だし頑丈さでは優れているのですが、天然ものの質感には代え難い魅力がありますね。オキサイドオブクロミウムの天然バージョンも使ってみたいなぁ。

返信ありがとうございました。

ありがとうございます。

天然の酸化クロムはエスコライトですかね。

検索してもEtsyくらいでしか売ってないですねー。

色味は派手じゃなくて良さそうです。

https://www.etsy.com/jp/listing/980110822/eskolaite-natural-earth-dry-pigment?click_key=84c4f9fc8a68b7bb75a9ffaf7d0b7686bc4c2641%3A980110822&click_sum=4a35932a&ref=search_recently_viewed-3&sts=1

これはいい色味ですね。

水彩だとベローナ産の緑土に似た色味のようですが、油で練るとまた違うのでしょう。完全不透明なPG17と比べると使いやすそう。