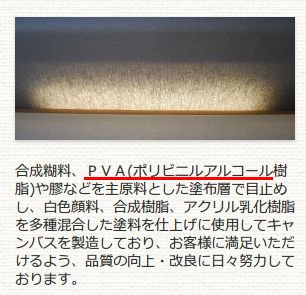

目止めの話が続いておりますが、日本においては市販のキャンバスの多くがPVAによるものらしく、膠(にかわ)はもう既に一般的ではありません。

しかし膠は画材用品として入手可能である一方、PVAは画材として販売されておらず、自前で生のキャンバスに目止めを施す場合は膠でやるという逆転現象が起きています。

ところで「PVA」は、Poly Vinyl Alcohl/ポリビニルアルコール(ポバールとも言う)を指す言葉であるという事なのですが、海外をみますと実は「PVAc」=Poly Vinyl Acetate/ポリビニルアセテートが「PVA」と表記されて流通している事に気づきます。

ポリビニルアルコールとポリビニルアセテートは別物でありまして両者混同しないようにと米wikiにも注意書きがあるのですが、現実には上記のように海外ではポリビニルアセテートがPVAで通ってますので技法書や技法サイトを参照の際は気をつけなければなりません。

ポリビニルアルコールとポリビニルアセテートの違いについて、特に対応する日本語とそれからなる製品を関連付けるのに難儀しましたが、高森氏にもいろいろ聞いたりしてまあなんとなく程度わかった範囲で述べますと、以下の様な感じになります。

・PVA=Poly Vinyl Alcohl …ポリビニルアルコール、ポバール。水に可溶。洗濯のり、液体のり。日本メーカーはキャンバスの目止めに使用する。

・PVA,PVAc=Poly Vinyl Acetate…ポリビニルアセテート、ポリ酢酸ビニル、酢酸ビニル樹脂。耐水性は弱い。木工ボンド。海外ではしばしば自製キャンバスの目止め材として紹介される。

要するにポリビニルアルコールが洗濯のりでポリビニルアセテートが木工ボンドって事です。

そんなのがキャンバスに使われているのかと驚かれる方もいらっしゃるかも知れませんが、膠も万能接着剤として家具や製本など様々なものに使われてきましたし、精製したものはゼラチンとして食べたりもしているわけです。

余談ですが昔カメラのレンズは画用液にも使うバルサム(松脂)で接着されていました。経年でバルサムが体積変化を起こしてレンズに空気が入ったりするのを「バルサム切れ」なんて呼んだんですね。

以前紹介しましたJUST PAINTの記事に書かれたPVAも実はポリビニルアセテートを指しています。

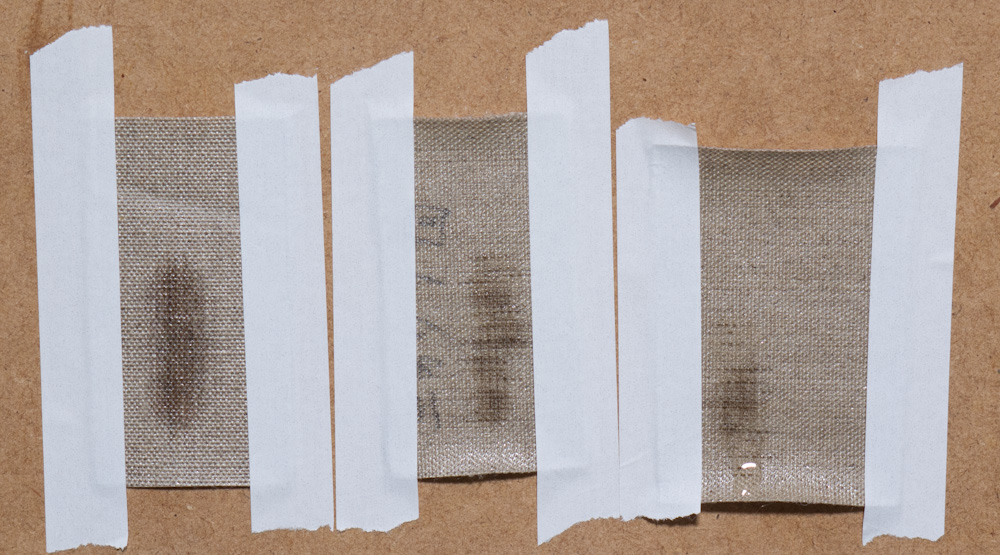

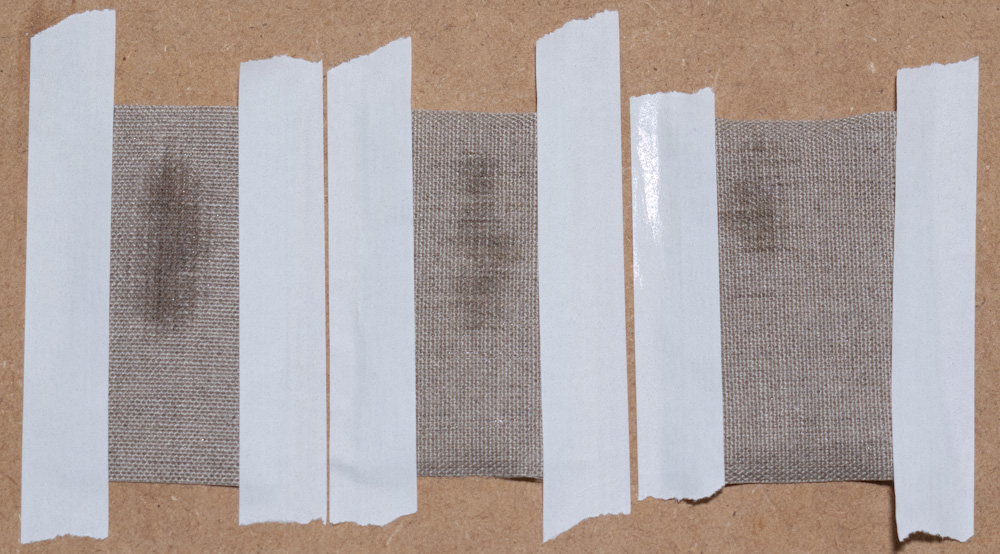

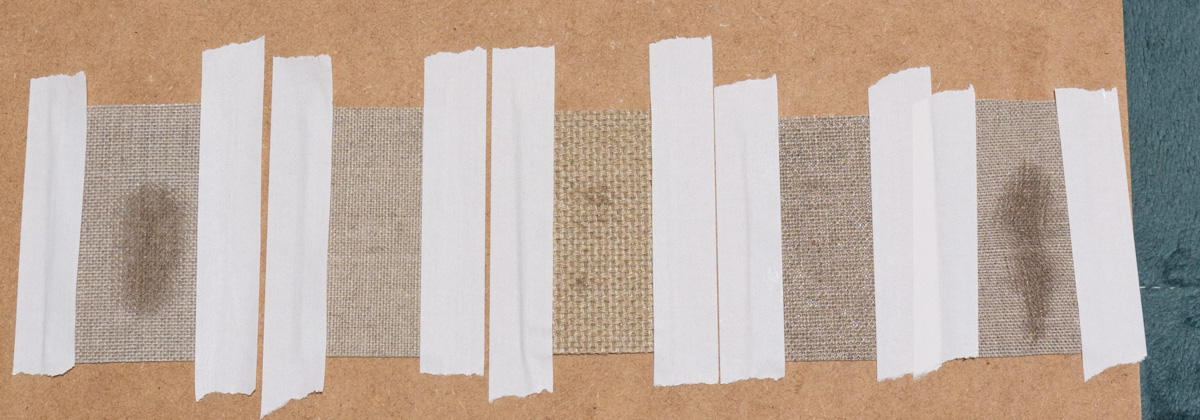

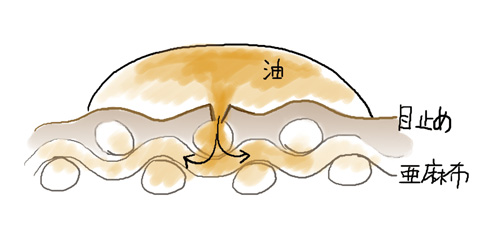

記事では「PVAサイズ剤」を2層塗れば油の浸潤はごくわずかであるとの記載でしたが、この「PVA」は「PVAc」の事なので要するに木工ボンドを二回塗れば油の浸潤は結構止められますよという話だったわけです。

ホルベインのQ&Aには日本のキャンバスメーカーはPVAを使うとした上で、木工ボンド(PVAc)は目止めに適さないとハッキリ明記しているのですが、じゃあPVAが目止めに適するのかというとそれも正直疑問です。

PVAが経年劣化するという情報はネットで調べてると色々出てきまして、まあこの世に経年劣化しない物質など存在しないでしょうからその「程度」が重要なんですけどね。

文化財被害の例を見ると、20年くらい屋外に放置しておいたら変質してボロボロになりますよという事の様です。もちろんキャンバスの目止めに使った場合は紫外線にさらされることもありませんし単純比較はできません。

一方ホルベインが「経年劣化して崩れ土台の意味を為さない」と言っているPVAc=木工ボンドも、風雨にさらされる屋外では使えませんよというのはDIY的見地からも常識なのですが、キャンバス目止めとしての耐久性がどうかという事を調べて言っているのかどうかは謎であります。本当に劣化して使いものにならないのならアメリカ人に警告してあげないといけません。

ナショナルギャラリーと保護ワニスを共同開発しているGAMBLIN社は、PVAcをキャンバス目止め剤製品として販売しています。

http://www.gamblincolors.com/sizes.grounds/index.html

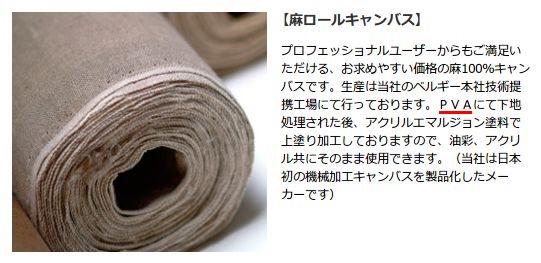

もっとも現在はアクリルエマルションの目止めが増えているかもとBambook氏にコメント頂きました通り、海外メーカーの方はアクリル系の目止めを使っている比率が高いのかなという気もします。

日本のメーカーは割と目止めについて言及しているのですが、海外メーカーはなかなか目止めに何を使っているか情報提示しておらずよく判りません。

また日本でもPVAと表記していてもアクリル系に移行している可能性も無きにしもあらず。

ホームページの情報は全く更新せず古いままという事はざらにありますから。

VICキャンバスについては問い合わせたところEVA系を使ってるとの返事を頂きました。

VICキャンバスについては問い合わせたところEVA系を使ってるとの返事を頂きました。

EVAは耐水性に優れる合成樹脂の様です。そーいや発泡させたものがサンダルに加工されてますね。

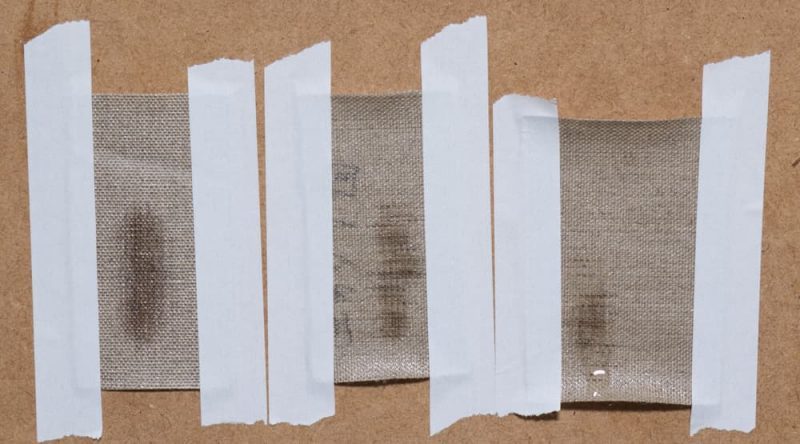

さて合成樹脂の話になるともう何がなんだかわけが分からなくなってきますが、目止め剤は「水に溶ける」ものと「水に溶けない」ものの2つに分けられるだろうと。

その点のみに着目すると、両者は例えば湿度変化に対する挙動が異なるかも知れません。

一方は雨の日には柔らかくなり、一方は晴れていようが雨だろうが変わらない。なんて事があるとすれば、アクリル系目止めを使った海外製のキャンバスが、PVAを使った日本のキャンバスと比較して特に湿度変化において挙動が異なっていたとしても納得がいく話でありまして、どこ産の亜麻を使っただの地塗りが何で何層塗ってあるかだのよりむしろ目止めが何によってなされているかの方が問題にされるべきではないかとも思えるわけです。

何が何によって出来ているのか、どういう性質なのかがわからなければ上記の様な考察も全く出来ないのですが、一度解説してもらえばナルホド、じゃあこの場合はこうなるんじゃないか…という考えが開ける事も結構多いのではないかと思います。

一つに画家が不勉強である事が戒められなければならないかも知れませんが、協力者がいれば割と多くの事がすんすなりと明らかになるのではないかと、情報網の重要性

を再認識するところであります。

─2014.5.8追記

PVAやPVAcなどの素材名のみで、その特性などを特定する事は困難であろう旨をご指摘頂きました。

すなわちPVAcが全て木工ボンド様のものとは限らず、水可溶性等についても断言は出来ないという事です。

またPVAについても目止めに使われるものが洗濯のりと全く同じかというとそう短絡的に見るのは宜しくないであろうと。

結局個別の製品毎に問い合わせるなりして調べるしか無いという事です。