たびたび紹介しておりますゴールデン社の情報誌「JUST PAINT」

たびたび紹介しておりますゴールデン社の情報誌「JUST PAINT」

アクリル絵具の大手が提供するものですが油画描きにも非常に有益な情報が満載でありまして、ターナー色彩のサイトには和訳された記事が掲載されており必読であります。

・JUST PAINT(和訳版)

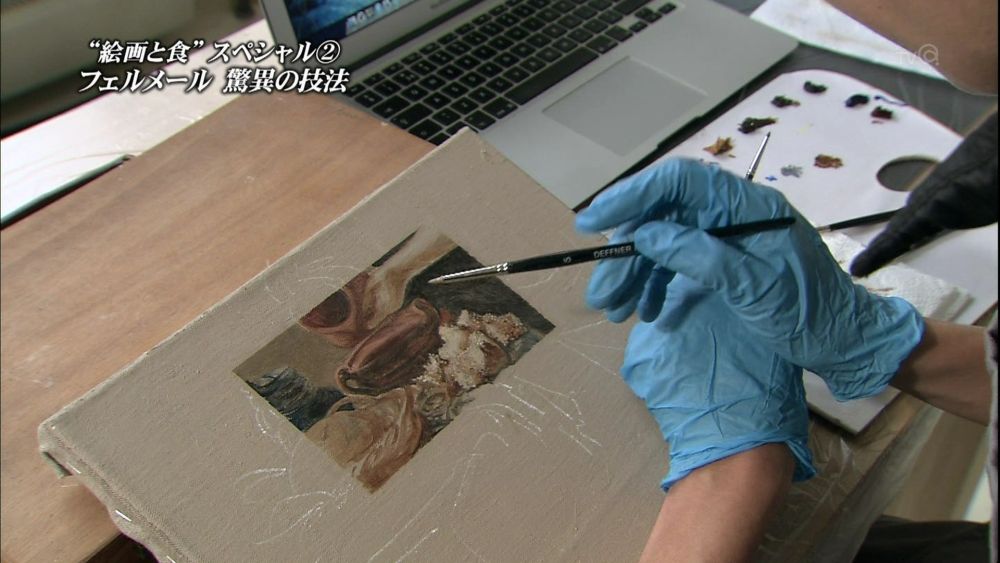

和訳版最新号の中でも注目は目止め(サイズ)についての記事。

キャンバスに油彩で描く場合、生地に油が吸われない様に、また生地が油に侵され酸化してしまわない様に目止めを施す必要があります。

古来は主に膠(にかわ)という、動物の皮や骨などから抽出されるタンパク質を目止めとして塗布していましたが、近年ではPVA(ポリビニールアルコール)なる合成樹脂が代替品として台頭しておりまして、恐らく市場に出回る既成キャンバスは特に注意書きが無い限りほぼこのPVAによる目止めが施されているとみて良いんじゃなかろうかと思います。

洗濯のりの原料としても身近なPVAですが、私個人としては文化財被害の件以降、大丈夫か?という疑いが拭えずにいるブツでもあります。

この事件関係以降に書かれた報告書など読むと「紫外線による劣化」が指摘されている様なので、光の当たらない目止めに使う場合は心配いらないのかも知れまけんども。

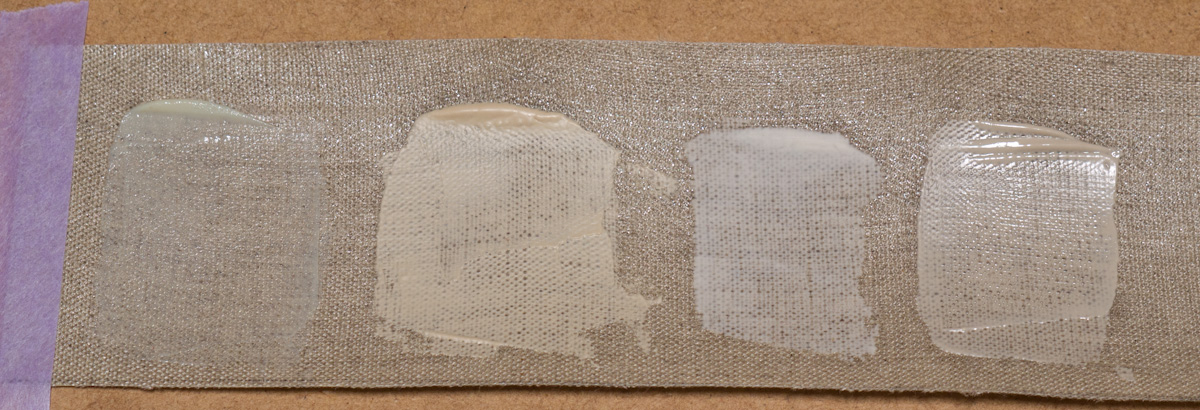

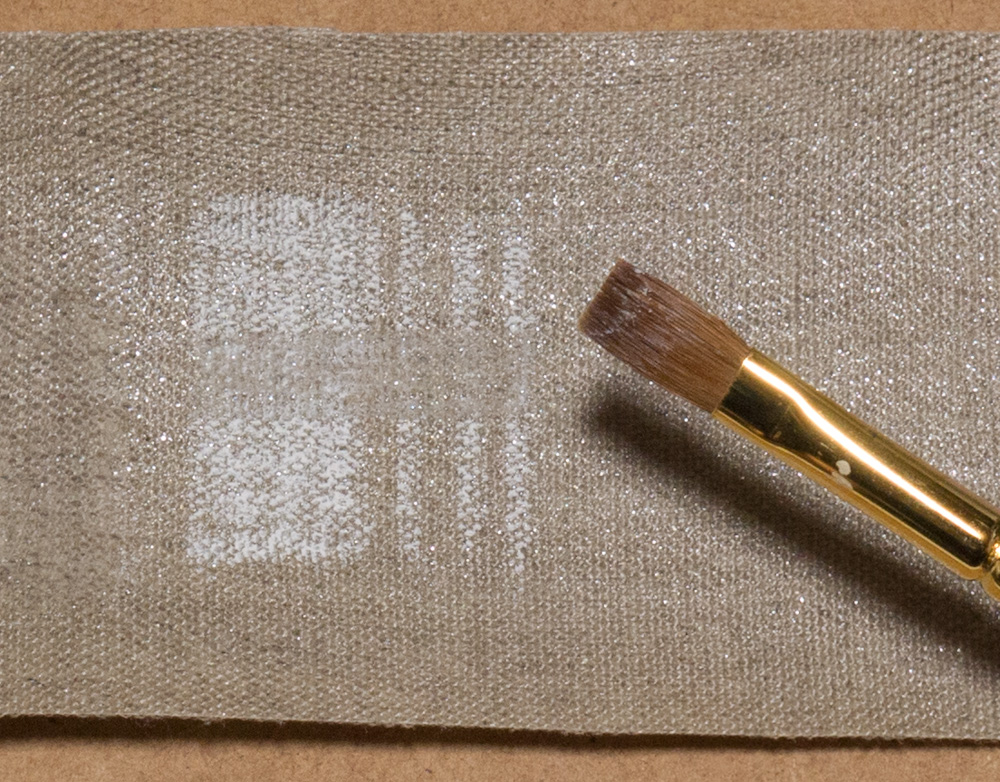

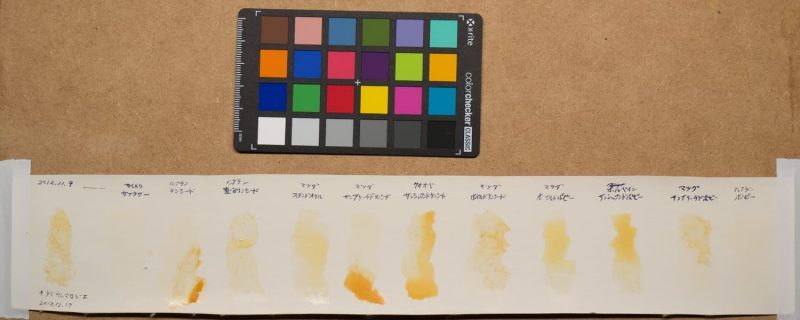

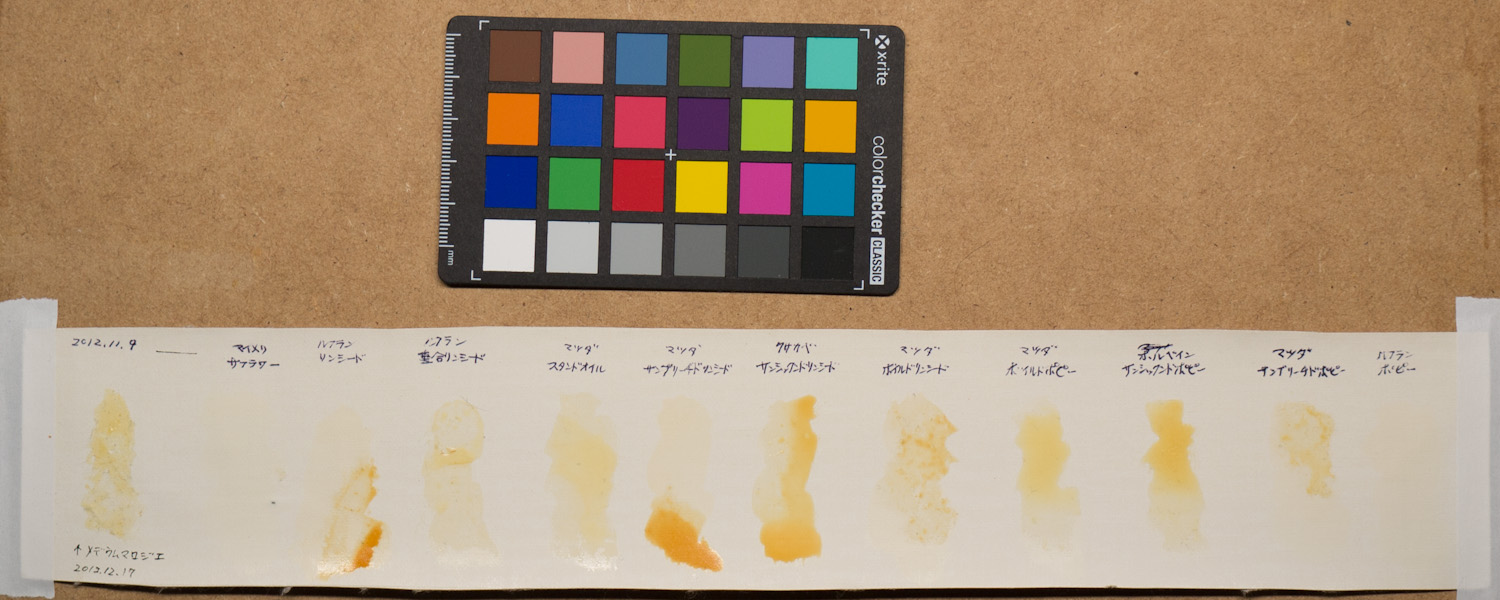

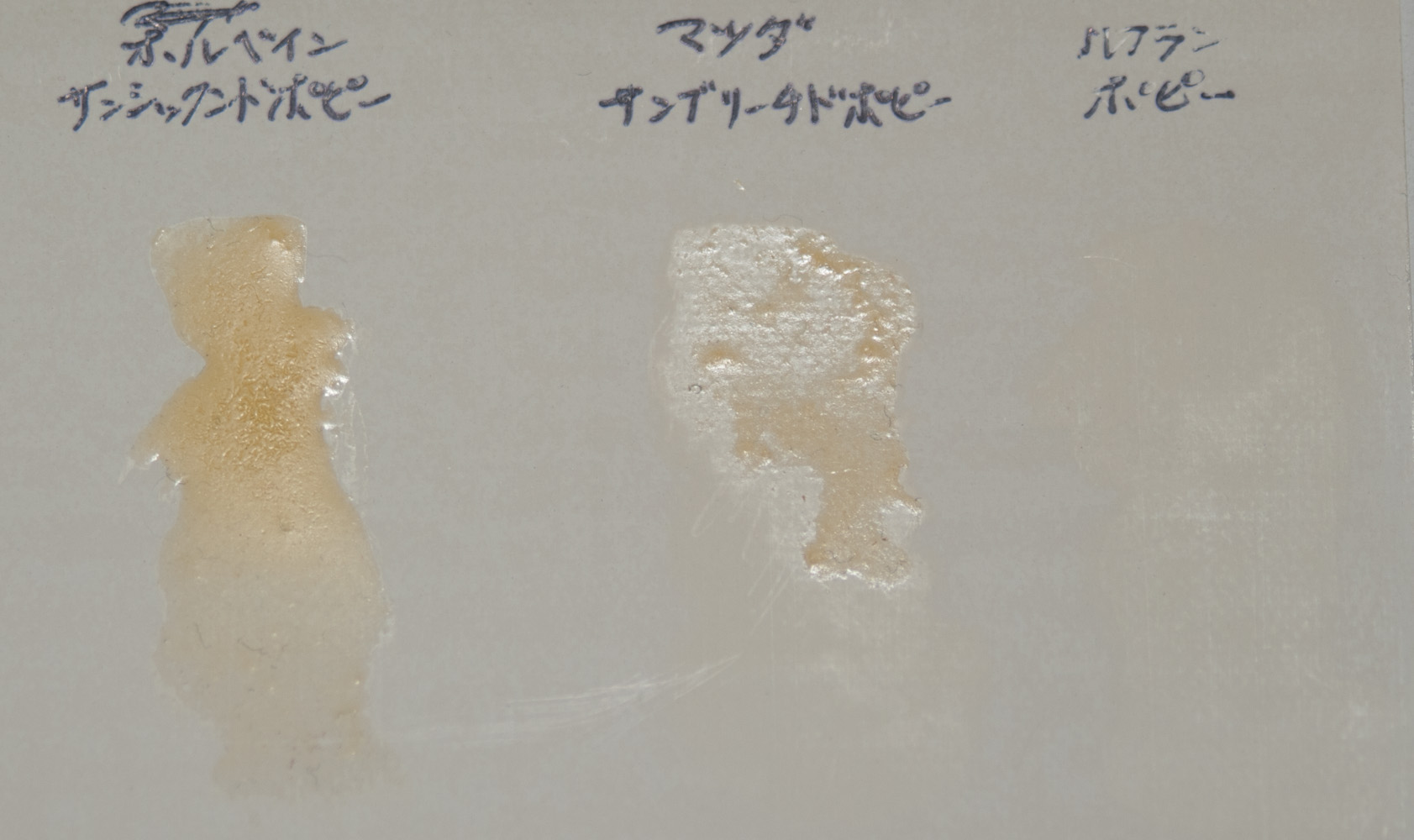

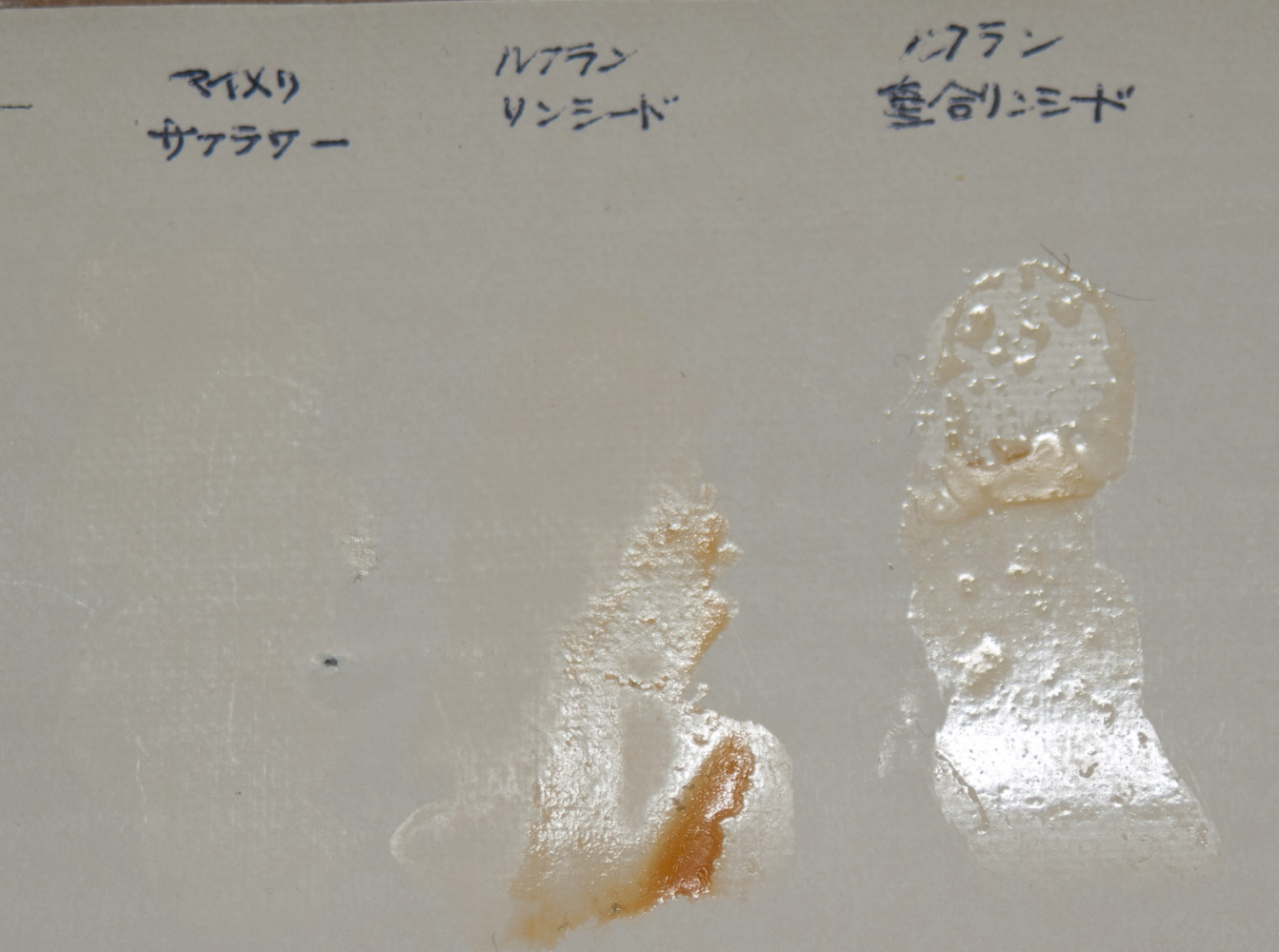

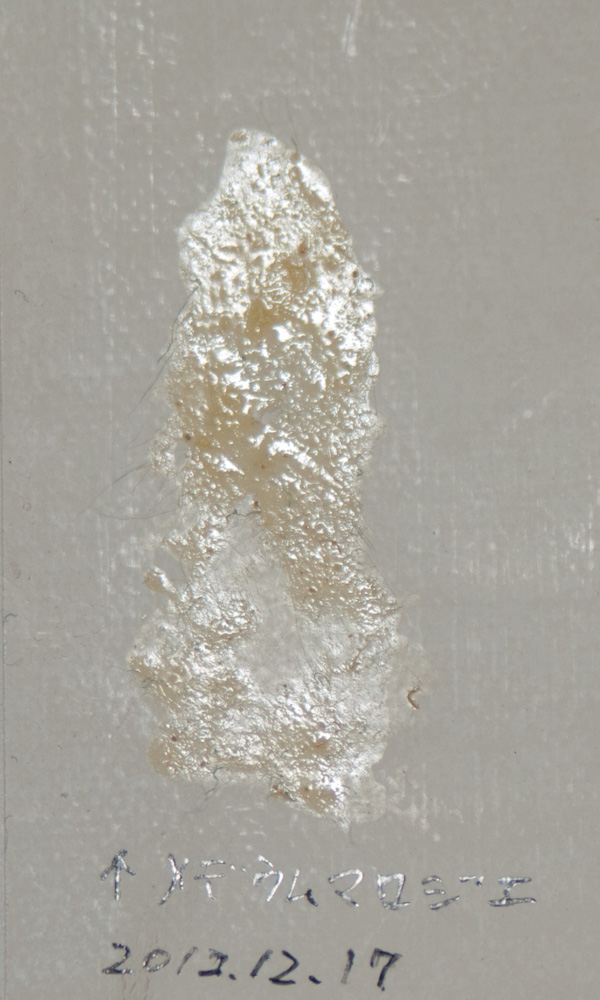

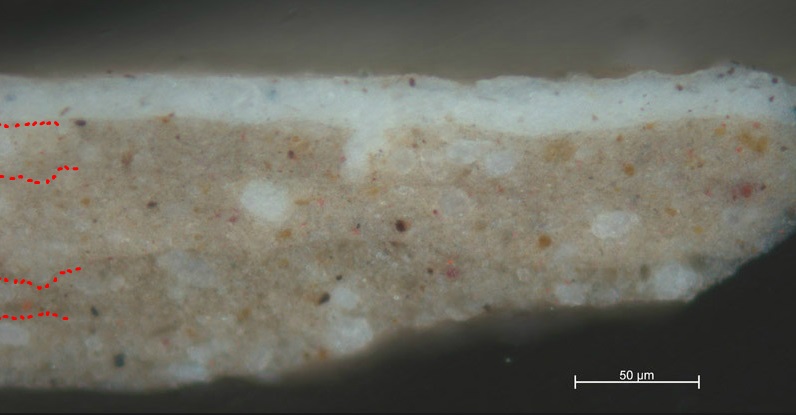

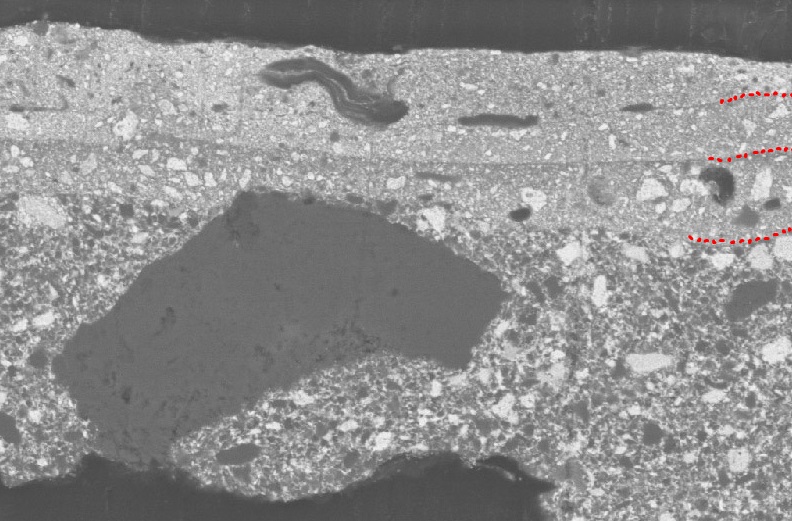

今回のJUST PAINTでは主に裏面への浸潤(ストライクスルー)と硬さに着目し様々な目止め材をテストした結果が判りやすくまとめられています。

気になるPVAについては製品差があるとした上で、特に上層に「遅乾性の油性製品(=油性地)」を塗る場合は最低2回はPVAの目止めを塗らないと上層からの浸潤を止められないという結果を目にすると、市販の既成キャンバスに対する不安がよぎります。

経年劣化云々については「修復家はPVAやアクリルの方がはるかに安定しており問題が起きにくいと考えている」と述べるにとどまり、ここでは突っ込んだ検証はなされておりません。

一方、自社のアクリルエマルション製品でありますGACシリーズをどうやらPVAより優秀な雰囲気で紹介されておりまして、これらを使用した処方もいろいろと提案されているのですが、残念ながらこのGACシリーズ、日本市場には流通していない様です。

まあしかしGOLDENのアクリルジェッソを生地にそのまま3層塗りすれば油で描いても浸潤は抑えられるとの事ですから伝統的な処方にこだわらない方は「最低3回重ね塗り」という点に気をつけて生キャンバスにジェッソを塗るだけで良いという事でしょう。ゴールデン社以外のジェッソについては知りませんが。

ところでPVAによる目止めがなされたキャンバスは柔らかく伸びやすい。膠のキャンバスは硬い。

…というのが定説ですが、テスト結果を見ますとアクリルの目止め剤やアクリルジェッソを使った場合でも、処方によって、あるいは積層回数によっては膠と同等の硬さを持たせる事もできる様な事を書いてありますので「キャンバスを硬くすればするほど、油絵は長期的に安定して堅牢になる」という実験結果を信じるにしてもアクリル目止め剤やアクリルジェッソで硬いキャンバスを実現する事も可能な様です。

今後市販されているキャンバスの目止めが果たしてストライクスルーに対して十分な耐性を示すものであるかどうかのテストと共に、不十分であるなら自分で重ね塗りするなどして対策を講じられないかなどの検証を行っていきたいと思います。