毎年恒例の地元美術展が本日から大牟田文化会館にて始まります。

未発表である程度の大きさのものが手持ちにありませんでしたので、先日リアリズム賞展に出した作品を展示頂いてます。

お近くの方はご近所お誘い合わせの上是非ご高覧下さいませ。

[洋画・彫刻・写真]

10月22日(火)~27日(日)

10:00~17:00 (最終日16:00まで)

[日本画・書道・染色・陶芸]

11月1日(金)~6日(木)

10:00~17:00 (最終日16:00まで)

画家と鑑賞のための照明についての考察 <3>

前回は蛍光灯のお話でしたが、今回はそれとは別に、あるいは併用して使うスポットライトについて。

演出としてモチーフのみにスポットを当てて描く場合もあると思いますが、作品とモチーフの色を比較する場合は両者同じ照明下でなければなりません。

当方は蛍光灯を併用するしないに関わらず、スポットライトを使う場合はモチーフとキャンバス(とパレット)両方を照らす様にしています。

もちろん蛍光灯のみでの発色を確認したり太陽光下で確認したりもしますが。

スポットライトにもいろいろありますが、検討対象は以下の3種。

・ハロゲンランプ

[メリット] 演色性が高い。普及率が高く安い。製品バリエーションが豊富。導入しやすい。

[デメリット] 発熱がすごい。高色温度製品は限られる。

・HIDランプ

[メリット] 省電力。高演色、高色温度製品あり。

[デメリット] ランプ・器具とも高価。アースが必要

・LEDランプ

[メリット] 省電力。長寿命。照射対象に熱ダメージを与えない。

[デメリット] まだ発展途上。高演色、高色温度製品はごく限られる。高価。

この中で普及率が高く導入しやすいのはハロゲンランプと判断します。

ただ色温度のところでも書きました通り、演色性の高いハロゲンランプですが一般的なものは色温度3000K程度とかなり赤味の強い光で、青色の発色はよろしくありません。

当方はそんな中、以前より4700Kのハロゲンランプなるものを見つけ出し使用しております。

既に廃盤品なので同性能のランプをご紹介。

・KLS Daylight EZ10口金(JRΦ50)

メーカーが言うには”単に赤色系統を少なくしたランプではなく、太陽光の下と同じ、自然な色合いの再現性を実現”している“との事ですから使わにゃ損。

多くの場合、ハロゲンランプには光の広がり具合が異なる「狭角」「中角」「広角」の三種があり、照らす範囲の狭い狭角が最も明るく、広角になると暗めになります。

どれが自分の環境に合うのかなかなか判らないと思いますが、何メートル先からどれくらいの範囲を照らすから…とメーカーから提供されている配向分布図を参考に判断してください。

ちなみに当方は2.5mくらいの距離から照らしていますが、20号程度までの作品なら中角で間に合う感じがします。

大きい作品(モチーフ)ほど広く照らす必要があるので、中角・広角二種類持ってると良いでしょう。

上の画像は当方が使用しているスポットライト照明。レール上の好きな所に照明を配置できるというダクトレールを天井に設置しています。まあ和室に似つかわしくありませんね。

家庭の天井照明を取り付ける「ひっかけシーリング」にワンタッチで取り付け可能なダクトレールも販売されてますので、こちらだと電気工事が必要なく簡単に導入可能です。

・amazonにある製品をまとめましたので参照下さい。

例えば廊下に飾った絵にスポットライト当てたいとかいう向きにも、近くのペンダントライトを取り外して上記の様な製品を取り付ければ実現可能。

さらにダクトレール用の引掛シーリングもありますので、これをダクトレールに取り付ければそれまで使用していた照明も取り付けられます。

東芝 ライティングレール用引掛シーリングボディ(白) DR7010N(W)

売り上げランキング: 9,050

コンセントに差し込んで好きな場所に固定するタイプのダクトレールもあります。

これなら既存の照明を取り外すことなく、新たにダクトレールを設置可能です。

ELPA ライティングバー 0.5mタイプ コード付 アイボリー LRC-050B(IV)

・amazonにある製品をまとめました リモコン付きなどもありますが、数少なめです。

さて次はランプを取り付ける器具の紹介。

上で紹介したKLS製4700Kのランプは12Vで口金がez10、50W形、直径φ50mmという規格のものです。

(GU5.3口金もありますが説明が煩雑になるし使用経験ないのでez10に絞って話を進めます)

それが取り付けられるのは以下の様な「ダウントランス内蔵」「口金ez10」「50W(以上)」「適合ランプ径φ50mm」の器具です。

残念ながらクリップライトなどのどこにでも取り付けられるような器具には、4700Kのランプは適合しません。

・amazonにある製品をまとめました が少なめ。

遠藤照明の12vハロゲンスポットライト器具は品揃えが豊富でしたので該当製品群をリスト化しました

ハロゲンランプについてお勉強したい方はコチラなどドウゾ。

遠藤照明のMARIOT CLUB通信は必読。マンガでやさしく教えてくれます。

ところで今回改めて調べているうちに5000Kのハロゲンランプが発売されているのを発見して驚きました。

速攻で注文したので、またレビューできればと思います。

次回は冒頭でも触れましたLED照明について書こうと思います。

画家と鑑賞のための照明についての考察 <2>

画家と鑑賞のための照明についての考察 からのつづき

早速ですが以下は当方で使用している照明も交えていくつか有用な照明をご紹介。

特にすごい環境ではありません。予算があればもっと色々便利な照明環境を導入可能でしょう。

ラッキー ホームライト 引掛けシーリング式 4.5~6畳 付属蛍光灯(FL20SS・EX-D/18×3灯) 昼光色 プルスイッチ LHKE-16013

上記蛍光灯器具に、以下の蛍光管を取り付けています。

三菱オスラム 20形色評価用蛍光ランプ・昼白色・紫外放射吸収タイプ FL20SNEDLNU(MI)

Amazonでは900円台ですが探せばコチラのように500円台で購入可能。

明るさや長寿命を追求している一般の蛍光管は、色の再現性については幾分性能が落ちます。制作や鑑賞環境に蛍光灯を使う場合、上記の様な「色評価用」「高演色」「AAA」など銘打たれた蛍光管を使うべきです。

特殊な部類の蛍光管にはなりますが、上記の様に20wが1本500円台から購入可能ですから、高いものではありません。

ただこの高演色蛍光管というのは事実上、直管型しか存在せず、また家庭用の直管形蛍光灯器具自体も市場から姿を消しつつあり、その点が導入に当たって難があるところであります。

私の部屋は8畳間ですが、上の蛍光灯器具には20wが3本のみなので夜中でもギンギンに明るくしないと気が済まない日本人の感覚からすると、結構暗いです。

6~8畳間には通常、以下の様な20w4灯のものが一般的だと思われます。

ラッキー ホームライト 引掛けシーリング式 6~8畳 付属蛍光灯(FL20SS・EX-D/18×4灯) 昼光色 プルスイッチ LHKE-18013

売り上げランキング: 196,534

インバーターにこだわらなければ以下でも可。お安いですが周波数と取り付ける管の種類に気をつける必要があります。(※FL20…で始まる型番の蛍光管が適合。またグローランプが必要です)

オーデリック キッチンライト 【50Hz専用】 SH-858-50

売り上げランキング: 171,112

オーデリック キッチンライト 【60Hz専用】 SH-858-60

売り上げランキング: 223,724

もっと広い部屋にお住みの方やもっと明るくしたいは更に器具が限られます。事務所などに使われるいわゆる施設照明を使う事になるかと。

最初に紹介しているラッキー ホームライトはインバーター形ですが、ランプフリーといって取り付けるランプの種類を選ばないので便利です。一方オーデリックのキッチンライトの様ないわば”旧型”の蛍光灯器具は取り付ける蛍光管の種類に気を配る必要があります。

蛍光管の型番でどの方式用のランプなのか判別可能です。以下の三種は覚えておいた方が良いでしょう。

FL …[グロースタータ形] 点灯時にチカチカッと点滅す

るグローランプが必要な旧来の方式用のランプ

FLR…[ラピッドスタート形] グローランプ不要ですぐに点灯するタイプ。店舗や事務所に多い方式用のランプ

FHF…[インバータ形・高周波点灯専用形] すぐに点灯し消費電力が少なくチラツキもない新方式インバーター用のランプ

前回も述べましたが演色性はRa100を最高値とした指数で示されます。Ra95以上にはAAAが冠され、最高Ra99の高演色蛍光管を各社販売しています。

色評価用・高演色蛍光管

色温度にバリエーションがある製品も存在します。こちらも型番で判別可能ですから購入時に間違えない様。

L-EDL …電球色 3000K前後

W-EDL …白色 4200K前後

N-EDL …昼白色 5000K前後

あとこちらで紹介した器具は20形が適合しますので、サイズお間違えのない様。

冒頭では当方の部屋照明に三菱オスラムを使っている旨紹介しましたが、どうもパナソニックの美術館・博物館用(こちらもRa99の高演色蛍光管)の方が同じ5000Kでも暖色寄りで個人的には好み。その他も比較する機会があればまたレポートしたいと思います。

蛍光灯の紹介だけで結構長くなってしまったので残りはまた次回。

画家と鑑賞のための照明についての考察 <1>

現代の絵描きは恐らく、蛍光灯など人工光源のもとで描くという事がすごく多いと思います。

現代の絵描きは恐らく、蛍光灯など人工光源のもとで描くという事がすごく多いと思います。

写真を使う画家も多いので、なおさら照明についていくらか勉強しておく必要があるんじゃないでしょうか。

という事で、当方も素人ながらにいろいろ調べて得た知識などをまとめます。

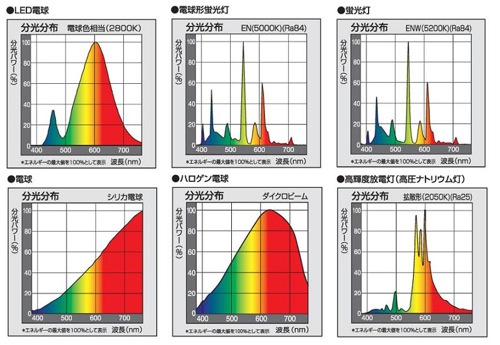

太陽光をプリズムに通すと虹色(スペクトル)に分解され、その虹色をまたプリズムで合成すると白色になるというのは理科の授業で習ったかと思います。太陽光という光源にはあらゆる色が含まれているという事です。

ところが人工照明から発せられる光は、色の一部が欠けていたりしてまして、その欠けた色というのはどうやっても見ることができません。

極端に言うと真っ赤なライトで青いものを照らしても、我々は青を見ることはできないのです。

より太陽光に近いスペクトル分布を示す高演色な照明下で鑑賞する絵画は、通常の照明では見えなかった色が見えてくる可能性があります。

光源について少し踏み込んでみると、明るさを示すルーメンやルクス以外にも以下の2つの言葉がよく出てきます。

1.演色性

2.色温度

1.の演色性は、色の再現性の事です。

演色性が高いものほど、理想的な光源(≒太陽光)に近い発色を示します。

JISが定めた平均演色評価数(Ra)という指数で表記され、100が最高値でそれに近いほど演色性が高いという事になります。

演色性の高い蛍光管本体には「高演色性」「色評価用」「演色AAA」などの表記があります。(AAAはRa95以上の意)

2.の色温度は赤っぽいとか青っぽいとかを数値で表したもので、色温度が低ければ赤く、高ければ青くなります。

単位はケルビン(K)で、白熱電球やハロゲンランプの色温度は3000K前後、蛍光管ですと昼光色が6500K前後、昼白色が5000K前後のものが多い様です。

昼間の太陽光は6500K、夕暮れが3000Kとか言いますが、実際には地域や天候、地形、環境によって変わってくるでしょう。

印刷業界では5000Kが標準なので、印刷物を鑑賞する際には5000Kの光源下で観るのが正解であって、色温度も異なる、演色性の悪い蛍光灯下で「色が違う」といっても、当たり前の話なんですね。

演色性が高くとも、例えば白熱電球やハロゲンランプはRa100ですが鮮やかな青を再現できません。

理想的な光源である太陽光の下でも、夕方になれば青色はくすんで見えますよね。それと同じような事で、演色性だけに言及しても全ての色が望む発色をしてくれるようになるわけではありません。

昼間の太陽光で見える色を求めるのであれば、色温度5000Kや6500Kの照明で、演色性の高いものを…という様に、演色性と色温度はセットで考える必要があります。

次回は当方が使用する照明機器をご紹介します。

<続> ホキ美術館大賞展

賞の発表はまだ後かと思ってましたが、先日通知が届きました。

当方は残念ながら受賞ならず。

今回特別に館長賞なるものが設けられたとの事で受賞は4点になっていましたが、公式発表もまだですしここでの受賞者名の記載は控えさせていただきます。あしからず。

なお入場者の投票により決まる特別賞なるものが残っておりますが、こちらは教室などやってる先生の作品に生徒のマダム達がドサっと票を入れていくだろうと勝手にイメージ(笑) 人脈も才能のひとつ。

とにもかくにも来月から半年間もの間展示頂く事になります。

ぜひご高覧下さい。

2013.6.28 [803x455mm]

2013.6.28 [803x455mm]

会期:2013年11月15日(金)~2014年5月18日(日)

会場:千葉市緑区あすみが丘東3-15 ホキ美術館

アクセスや休館日などはホキ美術館のHPで確認下さい。