去年「西洋絵画の画材と技法」の管理人さんに紹介を受けて参加して参りましたシンポジウム「日本における「西洋画」の保存修復」

その内容が書籍化されしばらく経ちますが、紹介していなかった気がするので書きます。

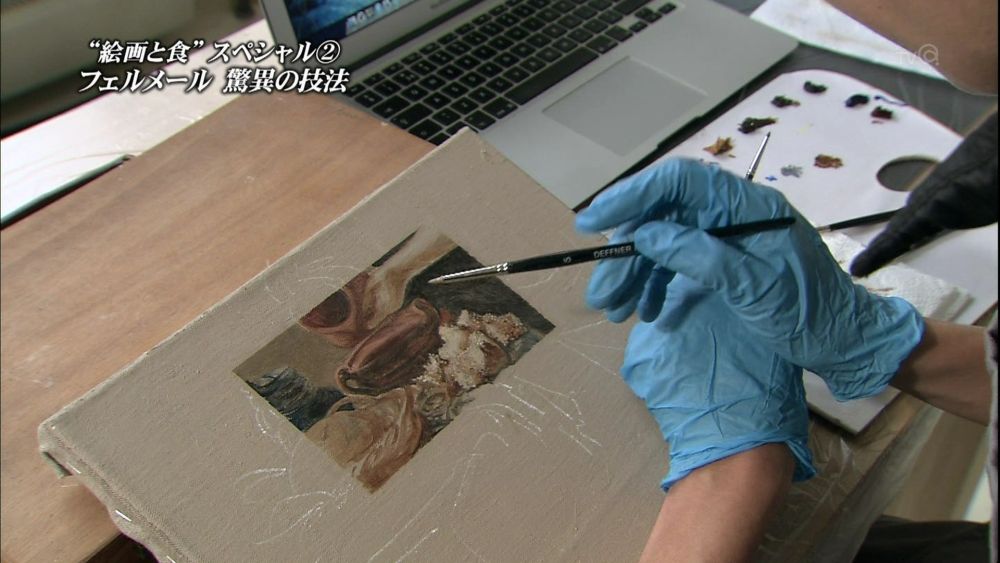

シンポジウムの内容は保存修復の重要性であるとか、修復の実例・実態など、美術館に収蔵される様なごく一部の文化財級作品についてどう対処していくかに主眼が置かれておりました。

現在の我々絵描きに対してなにか具体的な処方であるとかアドバイスを提示するものではなく、これはどうしても”いま目の前にあるこれをどうするか”という話になりますから、やはり絵描きが一人加わって、これから描かれるもの、まだ生まれていない絵画に対するアプローチについても是非議論して頂く機会があればと思います。

しかしながら修復家の方々の知識から学ぶ所は大きく、我々は必要な部分を汲み取っていく必要があると思っており、そのつもりで話を聞けば再確認や参考になるようなお話はもちろんたくさんありました。

個人的には以前も紹介しましたように歌田さんの話は著書を拝読しており趣旨や内容はわかりやすかったです。

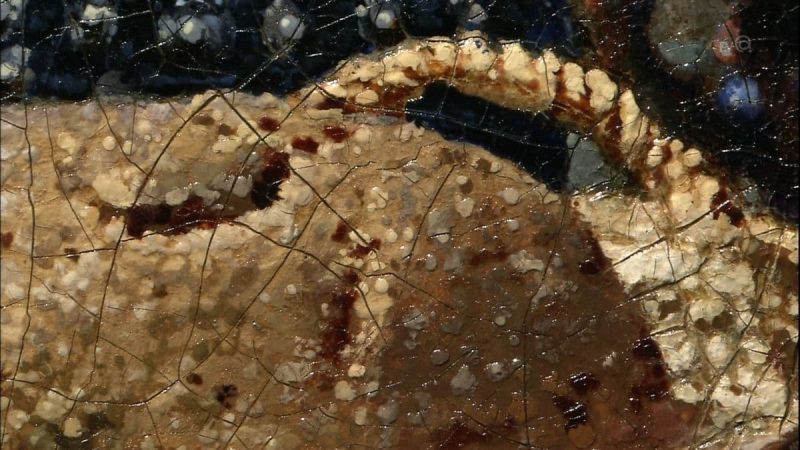

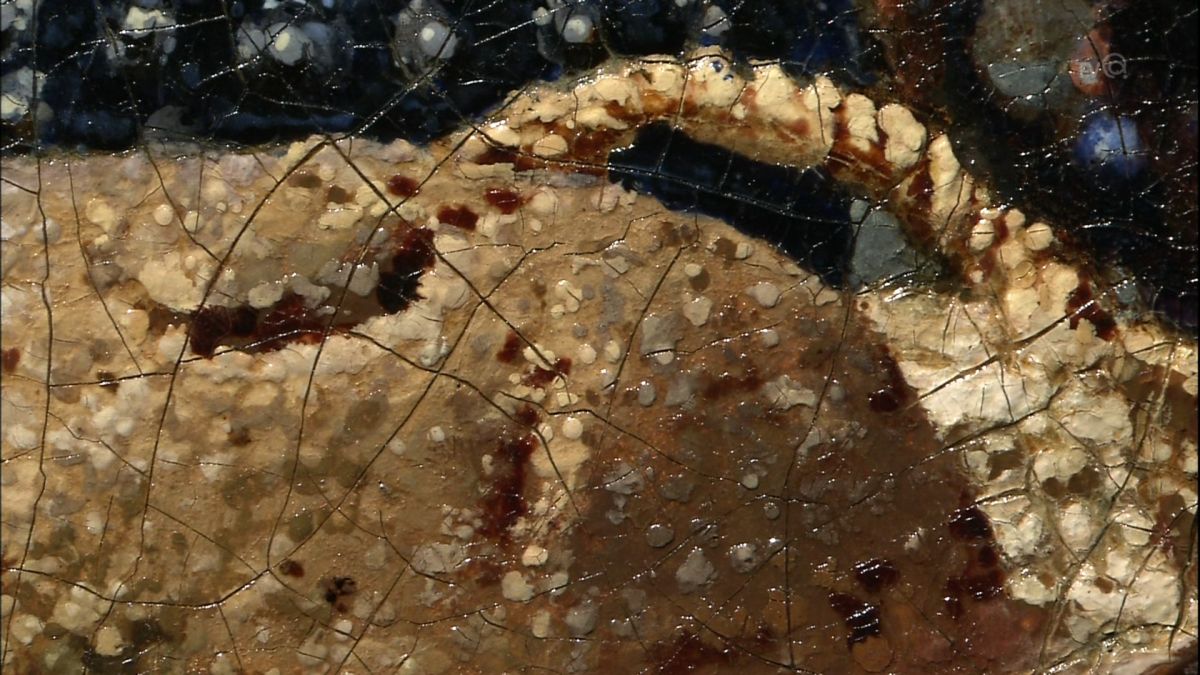

大変堅牢であると述べられてる高橋由一などいわゆる脂派の修復に際して使われた溶剤テストの表がこの本には抜けているのが残念なのですが、会場で見た限りキシレン、トルエンなどの溶剤にも描画層は耐性を示した様です。

一年そこら乾燥させたくらいの油絵の具はテレピンでゴシゴシ擦ると若干色落ちするので、やはり数十年のあいだ酸化重合し続けるという乾性油はその過程を経てより堅牢になるという事でしょうか。

一方外光派の作品には水で落ちてしまう様な絵があるというのは、著書にも書かれていたお話。

山領まりさんのお話では、ある時期を堺に裏打ちワックスが描画面に浸透しなくなったというお話があって、要するにキャンバスの目止めが膠からPVAに、地塗りがアクリルに変わったという事で、新素材の登場によりそれまでの手法が通用しなくなるという事は今後も起きるだろう事を予感させました。

描く側の人間は何も考えずに使ってる場合がほとんどでしょうし、メーカーが成分や組成を秘密にしている場合もあってこれはどうしようもありませんが、後者については素材や保存に対する無関心を助長させる要因である事をわかっているのかどうか、メーカーの方々にはご一考いただきたいものです。

他にも相澤邦彦さんの話は主に現代美術の保存修復についてのお話でしたが、アクリルの厚塗り作品で、乾いた表面を突き破って中からドロドロの絵の具が吹き出した例のお話が印象的です。

アクリルの場合は乾燥が早く、たちまちのうちに乾いた表面が蓋をしてしまい、中の絵具の乾燥を阻害し、未乾燥の絵具が熱などで体積変化を起こした結果こうなりましたという話ですが、乾燥の遅い絵の具の上に乾燥の早い層を乗せるなどすると、油絵具でも同じ理屈でヒビが入るなどが起きると考えられます。

発行元の紹介ページにも名前が挙がってないのですが、森田恒之さんがパネルディスカッションに参加されていました。

チラリと話された事なんですが、顔料同士が接触して電流が流れる事が変質を招いている可能性がある…という様な事を言われてまして、それはつまりガルバニック腐食が顔料単位で起きているという事なのかと感心しました。

会場では期待していた質疑応答の時間が無くアンケートによる質問受付のみで、これは書籍化の折に紙面上にて回答されるとのアナウンスでしたが実現されなかった様で残念。

当方の問いは、キャンバス目止めにも使われるPVAの耐久性について問題はないのかというものでしたが、この問いについて明確に答えられた記事なり何なりは未だ見聞きしたことがありません。

クバプロ

売り上げランキング: 657,967