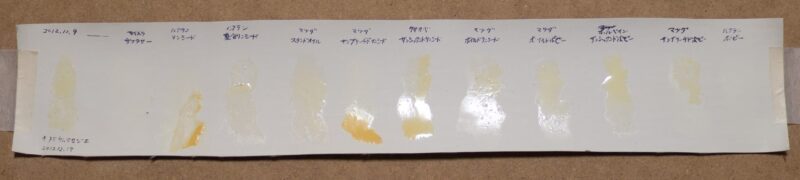

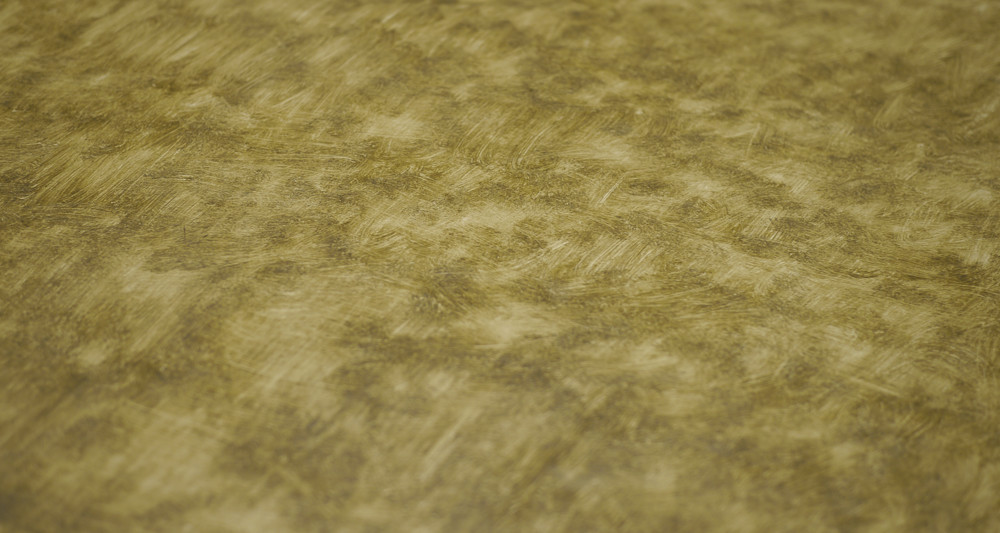

この記事のその後です。 およそ7ヶ月が経過。サンプルはフナオカ鉛白4層塗りのフラットキャンバスに塗布して全く日の差さない屋内、紫外線カットの蛍光灯下に保管したものになります。

およそ7ヶ月が経過。サンプルはフナオカ鉛白4層塗りのフラットキャンバスに塗布して全く日の差さない屋内、紫外線カットの蛍光灯下に保管したものになります。

各種油の傾向は見ての通りです。

解説しますと、どの油も多かれ少なかれ全て黄変しますが、やはりリンシードの黄変は強烈です。

(※いつも言いますが、多少明かりの差す普通の部屋であれば短期間でここまで極端な黄変はしません。)

真ん中ほど、マツダのサンブリーチュドリンシードオイルは、日光漂白による脱色がなされて透明度の高い加工油ですが、ご覧のとおり普通のリンシードと同じくらい黄変します。元が透明な分、黄変度合いはより大きいという事になります。

しばしば見られる「ヘタに脱色加工してもどうせ黄変するからしない方がいい」という意見に私も賛成です。

普通に「リンシードオイル」として売られているものもなにがしかの脱色加工がしてある様ですから、これらもコールドプレスドリンシードの様な本当の未加工品がもっと市場に出まわって良いと思います。

まあチューブ絵具が黄変すると怒られるような市場ですから無理もありませんが。刺身のトレイは白より豪華な印刷があった方が売れるし、卵の黄身は濃いオレンジ色の方が売れるし、リンシードは茶色いより透明な方が売れるって事でしょうがありません。

重合加工系(?)の、スタンドオイル、ボイルドオイルの黄変度は軽微です。

粘性が高く乾燥も遅い、一般向きではないかも知れない加工油ですが、乾燥後の塗膜はサンシックンドに並び堅牢だと定評がありますし積極的に使われて良い油だと思います。

粘度調整のために揮発性油で過度にサラサラにしてしまう事は避けたいですが、ポピーやサフラワーと足して堅牢性を与え粘性を調整するなどできると思います。もっともこれらのペアだと乾燥はかなり遅いかと思われますので、気温の高い夏場用のメディウムにするとか乾燥剤や樹脂の類の添加は必須でしょうか。

サンシックンド油と足して乾燥速度の改善を試みる調合はこのところ私がとっている手法であります。この場合はサンシックンド自体がトロトロなので粘度は高いままですが、経験的にはスタンド+サンシックンド+テレピン=1:1:1の割合でも、割とサラリとして筆さばきに難があるという事にはならないと思います。

黄変度が少ないという事から、オイリングアウト(ルツーセの乾性油バージョンみたいなもの)に良いかも知れません。

左から二番目のサフラワー、一番右のポピーはサラサラしている油で浸透度が高いのか、ほとんどキャンバス表面に残らず光沢もありません。これは地塗りの具合によって程度は異なるでしょうが。

キャンバス地や下層へ浸透する事で塗膜とキャンバス・下層への食いつきを強固にするという働きがあるのであれば、、油そのものの堅牢性では劣るこういう油を積極的に使う事にもメリットがあるのかも知れません。

一番左のメディウムマロジエはオマケで、C.ROBERSON製のMaroger Medium Softという製品。

前ブログにもチョロっと書きましたが、ちょっと成分があやしいブツです。

乾燥遅いしベトつきがあり、単体では軟弱です。

この記事にはつづきがあります