以前mixiのコミュニティにてターナーのサイトを紹介頂いた際、偶然キャンバスの張り方について書かれた記事を目にしました。

・ゴールデンテクニカルインフォメーション 2007年9月号

上記は和訳モノなのですが、なぜか重要な画像がはしょられているので下記の原書を参考にしませう。(PDFファイルです)

・コチラ

通常、木枠にキャンバスを張る場合、木枠の中心から角に向けてタックスを打っていきますが、[参考] この記事にあったのは「角から留めていく」というものでした。

中心から角に向かって張る場合、角に行くにつれ自由の効く面積が狭くなり生地を正常に引っ張る事が困難になり、また角に異常なテンションが掛かり将来的に亀裂が入りやすいなどの問題が生じるとの事です。

これらを解消すべく、逆転の発想で「角を先に決める」事によって均一なテンションでキャンバスを張ることができるのだとか。

かなりユニークな手法だと思います。

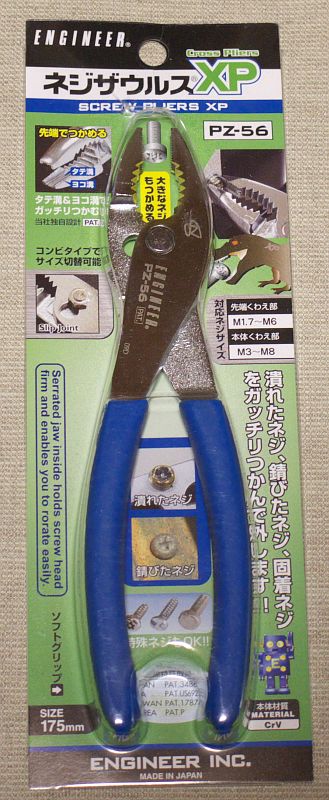

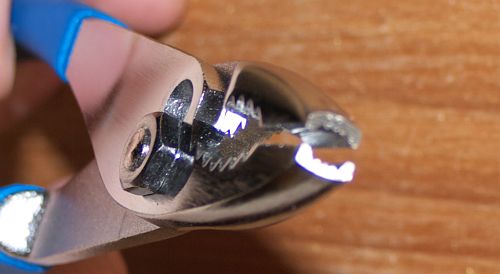

一見すると木枠裏側でキャンバスを固定する手法はフローティングキャンバスの張り方に似ていますが、専用のプライヤーを必要とするフローティングキャンバスと違い、普通のプライヤーで引っ張って、画鋲で仮留めしている様です。

▲原書PDFより

まず側面に画鋲で仮留めするので、スペース的に木枠の裏側で固定するしかないのでしょう。

画像のプライヤーの使い方と、画鋲を根っこまで打ち付けずに細い針だけで持たせている所をみると、やっぱりアチラの張り方はかなりユルイものなのではないかと想像します。

▲原書PDFより

という事で、最近は角から張りに挑戦中。

▲プライヤーは「カチット」を愛用。

▲プライヤーは「カチット」を愛用。

最も、私は画鋲もタッカーも使わず、タックスでもって木枠側面に留めていきますが。

画鋲で仮留めしていった方が、修正も楽だしより効果的でしょう。

ただ、記事中で使われているピンの長さが1.6cmのアルミヘッドの画鋲など探してもまず見つかりません。

長さ1cmの短いものなら、そこらで大量にみつかるのですが。[楽天など]

とりあえずこれらで試してみてまた記事にしますか。

この張り方、感覚だけでやってるとまずムリって感じです。

この張り方、感覚だけでやってるとまずムリって感じです。

四つの角を適正なテンションで固定する事もコツが要り重要ですが、前準備としてキャンバスに目安となる線をひいておき、その線が真っ直ぐになるように目で確認しながら張らないといけません。(線ひいてるの、見えますかね?)

この方法でうまくいけばシワも無く、太鼓みたいにピンと張ることができるのですが、果たして叩くといい音がする位までテンションをかけた張り方が、キャンバスにとって良いことなのかどうか…という問題はまた別の話で。

海外の様にゆるく張るのが実はいいのかも知れません。

フナオカに聞けば教えてくれるでしょうか。

いずれにしてもこの「角から張り」を実践されている方はごく少数派だと思われます。

試している方がいたら、コツやら所感やらお聞かせ願いたいものです。