メイクブラシ用のホルダーなる面白いものを見つけたので購入してみました。

こういう商品が画材として開発販売されなかった事が惜しまれますが、利用できるものは有り難く使わせて頂きましょう。続きを読む →

メイクブラシ用のホルダーなる面白いものを見つけたので購入してみました。

こういう商品が画材として開発販売されなかった事が惜しまれますが、利用できるものは有り難く使わせて頂きましょう。続きを読む →

ここのところずっと松川さん主導シリーズが続いてますMedici動画ですが、「今年は染料系顔料で行こう」とのお達しを受け、シリーズ収録しています。

染料と顔料の違いは厳密に言うとなかなか難しいところがあるので動画中では割愛していますが、単純に言うと水に溶ける色は染料、溶けない色は顔料。と思っていていいです。

水に溶けてしまうような大変微粒子の色材は、そのまま油で練ってペースト状にできるようなシロモノではないようです。

そこで、通常はレーキ化と呼ばれる工程を経て顔料化し、それを展色材で練って水彩絵具にしたり油絵具にしたりしています。

我々が染料「系」顔料と呼んでいるのは上記のように染料を顔料化させたものを指しています。

古くから使われた天然の赤色染料と著名なレーキ顔料を取り上げ、原材料についても言及し展開していきます。続きを読む →

公開から時間が経過しておりますが、映画「天使と悪魔」を通してバロックについて見てゆくMedici動画シリーズの紹介です。

前回の「王は踊る」に続き映画を通してバロックを語るシリーズの続編となります

冒頭、ルネサンスとバロックの違いを絵画・彫刻・建築の面からごく簡単に解説。

「天使と悪魔」では建築や広場が重要な要素となるのですが、動画前編は劇中にも登場するサンピエトロ大聖堂を取り上げ、建築の特徴などを見てゆきます。

現在のサンピエトロ大聖堂はルネサンス期とバロック期をまたぎ紆余曲折を経た大変に工期の長い建築で、調べると興味深い部分がたくさん出てきます。動画ではその一端を取り上げて話題にしています。

後編では映画の場面紹介をしつつ、劇中に登場する広場や彫刻を注目していくとバロックの雰囲気が分かるかもねという解説です。

終盤には「天使と悪魔」でもテーマとなっている教皇選出会議のコンクラーベを取り上げた映画、その名もずばりの「コンクラーベ」を紹介したりしています。

前回述べたようにバロック絵画の“誤解”を解き、さらに絵画だけではなく、建築・広場、街づくりからバロックを見ると楽しいよという事で締めています。

私自身、個々の絵画について観るにとどまり、しかも中心は17世紀オランダ絵画であって体系的に観る視点は欠けていますので、もう少し勉強しても良いのだろうなという気がしています。

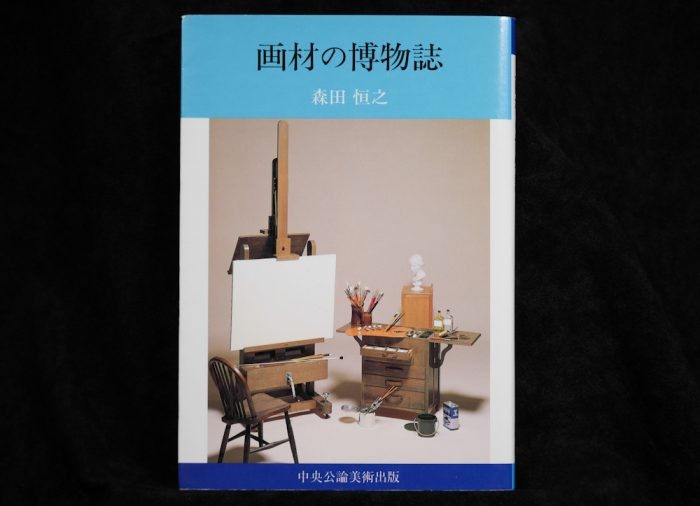

タイトルの通り、様々な画材について博物学的な見地から解説した本。

もともとは日動画廊の機関紙「繪」に連載されたコラム「絵画技法の手引き」を加筆修正し一冊にまとめたものだそうです。

実践的な情報というよりも、個々の画材についてその起源からを追って記述されているあたりがなかなか楽しめます。

最初から順番に読み進めても良いですが、画材ごとにまとめられているので気になる画材についてその都度読んで調べるといった使い方でもよろしいかと。続きを読む →